-

沒有記錄!

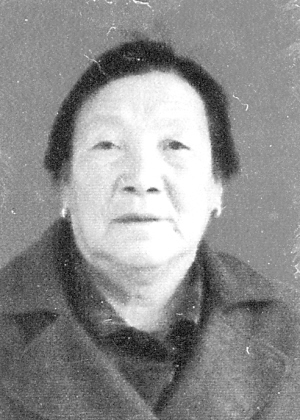

71歲老人李秀真大愛譜寫“大孝”歌

2013/10/18 15:53:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

李秀真,女,1941年5月出生,漢族,初中文化程度,1998年10月任鄉敬老院院長。李秀真同志堅持十幾年如一日、兢兢業業為老人服務,嘔心瀝血,不辭辛苦,用自己勤勞的雙手和一顆純潔無私的愛心譜寫了一曲曲感人肺腑的愛的樂章,把黨和政府對五保老人的關心送給在院的每位五保老人,在黨和群眾之間架起了一座堅實的橋梁。就是這樣一位普通的敬老院院長,在2006至2011年先后被縣委和民政部門評為“優秀共產黨員” 、“優秀敬老院長”,她所在的敬老院曾連續多年被縣民政局評為敬老院管理“先進敬老院”。

“既然選擇了服務老人,就要無怨無悔”

李秀真于1982年任孫付莊行政村黨支部書記至今,工作中她經常走村串戶,深入農戶家里,每當看到那些生活不能自理的老人,李秀真就想起了自己的父母,想起了以后的自己,她想著每個人都會有過到老的時候,假如自己老的時候生活不能自理,又沒人照料該怎么辦啊?她覺得人的一生不能只為自己活著,要為他人做一些事情。因此,她于1998年10月主動和鄉領導要求擔任鄉敬老院院長,依然選擇了去鄉敬老院為老人盡一份力量的崇高事業。殊不知,李秀真院長今年也已經70高齡了,也是一位需要別人照料的老人了。

鄉敬老院創建于1998年,當時的敬老院是一所廢棄的小學校舍,只有一棟簡陋平房,沒有辦公用地和其他設施,房前房后雜草叢生,整個敬老院破敗不堪,愿意到這里生活的五保老人只有10位老人。 來敬老院之前,李秀真對敬老院的情況也是知道的。因為她深知這些無兒無女無依無靠的老人,不是萬不得已不會到敬老院來。而黨和政府興辦敬老院,就是要讓這些孤寡老人安度晚年,分享社會主義大家庭的溫暖。作為一名敬老院的“家長”,理應照顧好這些老人,讓他們在人生最后一個階段過上幸福的生活。

李秀真走馬上任的第一件事就是挨門挨戶看望當時被供養的10位老人。看著眼前步履蹣跚、彎腰屈背、六親無靠的老人,望著這一雙雙飽經風霜又充滿祈盼的目光,李秀真心里一陣陣發酸,她下定決心要把敬老院辦成真正的老人幸福院,讓老人安度晚年。從此她便不分白天黑夜,全心投入敬老院的工作。2002年春,因鄉第三初中合并,鄉敬老院被搬遷到鄉第三中學校園內,雖然居住條件好了,但李秀真深知這項工作不好干,干好更不容易。說不好干是因為院里大都是些鰥寡孤獨的老人,要不就是和孩子住不到一塊的老人,他們中有不少性格孤僻古怪、喜怒無常;說干好不容易是因為老人的吃喝拉撒、尋醫問藥等都需要精心照顧。工作中,李秀真不斷摸索經驗,精心服侍每一位老人,她既當炊事員、服務員,又當衛生員、管理員等,敬老院里所有的工作都做過。為了照顧好老人們,李秀真自學了理發、刮胡子、打針、輸液等,老人們頭疼腦熱、日常洗理就可以不出敬老院了;為了照顧好老人們,李秀真舍小家為大家,吃住在敬老院,2000年、2006年和2009年的春節都是在敬老院度過的,每當聽到新年的鞭炮聲,李秀真的心底就一陣陣酸楚,想念近在咫尺的父母,想念自己的丈夫和兒女,想念自己的子孫。但看到那些忙著過年的老人們、還有一些生病需要照料的老人們,她只好給丈夫和女兒打個電話問聲好,表示一下歉疚之意。

“孝敬每位老人是我的義務”

尊老、愛老、敬老是我們中華民族的傳統美德。一位老人經歷了生命的燦爛與輝煌,即將走向生命終結的時候,他們最需要的就是能有一個安逸的晚年,沒有什么再比這個更讓老人內心感到快慰的了。因此,讓老人安度晚年就是我們義不容辭的責任。然而,每當聽到或看到一些老人辛苦了一輩子到頭來卻要忍受孤獨與苦痛的時候,李秀真就忍不住落淚,心里就堅定一個信念,就是要用自己的青春陪伴老人度過一生中最后的美好時光,用熱血和愛心去溫暖老人們的心,這個信念讓李秀真在敬老院一干就是十幾年。在這十幾年中,已有13位工作人員先后辭職或調離,只有李秀真一個人一直堅持到現在,前后服侍過100多位老人,親自為3位老人送了終,為5位老人送了葬。

在敬老院里,有一位63歲的院民叫肖桂英,丈夫去世早,兒子精神癡呆,家中十分困難,李秀真知道情況后先是從家里給她拿來了合身衣服40多件,而后有為她們拿出500元現金讓她們零用。敬老院雖聘請有護理員,但李秀真仍然經常對老人給予“女兒”般的照顧和體貼。一次,75歲的老人于朝榮在路邊散步,被從運輸車上飛下的石子砸傷了腳骨。李秀真得知后立即將他送到了鄉衛生院。因為老人年歲已高,怕出現意外,李秀真在他的病床前悉心護理了三天三夜,還到朋友處借了2000元為老人支付醫療費。81歲的王明老人,1999年就進了敬老院,她性情怪僻,經常說些泄氣話。2009年年初,她突然中風癱瘓在床,李秀真堅持給她煎藥送飯,精心照料了整整4個月。臨終前,老人拉著他的手很吃力地說:“還是秀芝好……”死后,李秀真親手為老人穿好了衣服,料理了老人的后事,并把老人的靈柩護送到了她的老家。村里群眾看到此情此景,無不深受感動。想到能在老人臨終前能為他做點事情,讓他最后一次享受人間溫情的時候,李秀真緊張的心情得到了釋然,感覺到自己所做的工作是有意義的。

養兒防老是農村普遍存在的一種舊思想,李秀真知道這 也是敬老院里許多老人的一個心結。他經常說:“敬老院就是我的家,每個人都要用真心、真情去愛這個家,對待老人要像對待自己的親生父母一樣。”他是這樣說的,也是這樣做的。

2006年12月23日晚,年僅80高齡的院民吳蘭倉突然腹痛難忍,李秀真立即用小推車把他送到鄉衛生院,又背著他去各科室檢查、拍片,最終經診斷為膀胱結石,開完藥后李成友又親自把他推回院里。在吳蘭倉生病臥床不起的日子里,李秀真安排炊事員為他做病號飯,又親自給他喂飯喂水,端屎端尿。都說,“久病床前無孝子”,而李秀真卻以“孝”字為支撐點,以一名共產黨員的赤誠之心,用無私的愛給予了老人們臨終時最后的關懷。

在日常飲食上,李秀真安排院里經常給老人們改善生活,10天做一頓燜肉,每月包一次餃子。每天兩頓熟菜,粗糧細做,變換花樣,讓老人既能吃得飽,還能吃得好。如今老人講究過大壽,這些無兒無女的老人也很羨慕別人過生日,他就把老人們的生日寫在紙上貼在辦公室的墻上。每當有老人過生日,他都精心準備,買來生日蛋糕,做上十多個可口的菜肴和大家一起為老人祝壽,讓老人享受天倫之樂。

“苦,留給自己;甜,送給別人”

在敬老院里,每一位老人都有一串講不完的故事,都有一份割不斷的感情,每位老人的身上都有李秀真一份真情的付出。在李秀真和同事們的共同努力下,敬老院不斷創造著生命的奇跡,老人李甲生,腦中風后在床上癱瘓,李秀真每天幫他活動,為他按摩,扶他鍛煉行走,2年后,他竟能下床走路而且又生活了6年。穆金成老人來院時是從車上抬下來的,臥床不起,經過李秀真的精心護理,現在都能下床走路了。在這些平凡的故事中,李秀真所付出的努力,是無法用語言來表達的。

2007年7月的一天夜里,李秀真突然接到敬老院的電話,說敬老院的院墻被挖了個洞,要她立即來看看。李秀真二話沒說,穿上衣服就消失在黑夜里,當她走到離敬老院不到一里路的時候,年僅68歲的李秀真被什么東西絆了一下,跌倒在了路邊的干渠里,由于左手用力支撐過度,造成手腕處骨折,但她忍劇痛來到了敬老院,到現場查看完畢后才讓人和她一起去衛生院做了手術。

在長期的工作中,盡管與老人的相處是和諧的,但是辛酸與委屈卻也常伴左右。2009年的端午節。一大早,李秀真就高高興興地起床協助炊事員,炸油餅、糖糕,煮雞蛋、大蒜、粽子等,按照本地的風俗為老人準備早餐。正當老人們都高高興興地吃著、品著的時候,76歲的老人王玉枝端著雞蛋來到廚房大吵大鬧,說李秀真少給她一個雞蛋,并把雞蛋摔到李秀真的面前,李秀真趕緊又拿起五個雞蛋給她,老人再次摔掉,又哭又鬧。李秀真勸著她、安慰她,可是老人怎么也不聽,李秀真只好說這是自己工作中的失誤,實在是對不起。可是,當她扶著老人回到宿舍時,卻看到老人的床頭柜下面滾著一個雞蛋,看來這五個雞蛋是一個也不少,是老人不小心把雞蛋滾落下來了。老人一下子不哭了,也不鬧了,說自己老糊涂了。李秀真勸老人說:“沒什么,我不會計較這些的。”李秀真為老人剝開雞蛋,一手端著飯碗一口一口喂到老人嘴里,勸她寬心,不要氣傷了身子。事情過去了,老人平靜了,可是李秀真卻陪著笑臉,咽著眼淚。

2010年3月9日傍晚,李秀真接到兒子的電話,要李秀真明天一定回家,說孫女定親,男方要來下彩禮了,李秀真卻說:“孩子,母親明天還要給你馬大媽去醫院看病,不知道什么時候回來呢,你們就看著辦吧。”事后,兒媳好一陣埋怨李秀真,說她沒有做奶奶的道理。

丹心伴日月,兒女千般情。是愛心驅動這位農村黨員,在這塊特殊的地帶,把真情盡灑,把奉獻者的琴弦撥動。如今,70多歲的李秀真已將自己的生命軌跡與鰥寡孤獨的老人們緊緊聯系在了一起,用行動傳承著中華民族的傳統美德,用大愛譜寫出一曲曲感人至深的“大孝之歌”。【原標題:71歲老人李秀真大愛譜寫“大孝”歌】