-

沒有記錄!

明清老宅子藏身胡同深處無人問

2013/8/13 17:18:53 點擊數: 【字體:大 中 小】

您可想象得到,一座明末清初的老宅子,就藏身于繁華的東大街胡同深處嗎?您可知道,鄭州的地標塔,除了二七塔,還曾經有一座唐代的開元寺塔嗎?當您走過喧囂的火車站,可曾注意到李大釗鄭州講學遺址如今已變身為一商業項目施工工地。

“鄭州不僅需要像鄭東新區這樣現代化的CBD,也需要不同特色、不同歷史、能夠代表鄭州本地建筑風格的老房子。這樣鄭州這座城市才有故事,才有內涵。”近日,鄭州晚報記者走訪了那些已經消失、行將消失的遺跡,看一看它們的遺址風貌,讀一讀它們的歷史故事,近距離感受那段厚重的歷史。

從中你也許能感受到,保留歷史古建筑,就是保護一個城市的生命和未來。 鄭州晚報記者 孫娟 袁帥 張翼飛/文 張翼飛/圖

李大釗鄭州講學遺址上要建大商場

從東三馬路往里走約300米,一面藍色鐵皮圍欄后面,挖掘機正在作業,一個幾百平方米的大坑呈現在眼前。“這里要建一座大商場,正在挖地基。”一位工作人員說。

這個工地,就是李大釗鄭州講學遺址。

其前身是湖北商業會館,曾經熱鬧非凡

清末至民國年間,鄭州地處交通樞紐,各地商賈云集,先后有10多座會館建筑在鄭州建成。1914年,湖北同鄉同行商人開始醞釀捐資籌建湖北會館。1915年,湖北會館在南川街(后改叫喬家門)路東一條東西向大街上落成,人來人往比較熱鬧。同鄉同行和旅居鄭州的湖北人,為了不忘在會館得到的好處,便把這條街叫三益街。

后來,商會取代了會館。湖北會館原址在1920年初被改為鐵路扶輪小學。1921年冬,會館后院的議事廳辟為鐵路工人夜校,1922年李大釗曾兩次到夜校講課,由此留下中國共產黨創始人之一李大釗的足跡。

遺址被列為省文物保護單位,將遷建

1986年3月1日,鄭州市人民政府把“三益街工人夜校舊址”列為文物保護單位。之后,又列為河南省文物保護單位。

據了解,李大釗講學遺址已確定將會遷建。對于遷建原因,二七紀念館館長張曉蘭告訴記者,由于原有房屋破損嚴重,遷建是為了更好地保護,“這是經國家文物局批準的,手續齊全,遷建地點在原址附近,原有房屋拆遷的東西都保存在專用倉庫,新建時盡量使用。”張曉蘭說,具體的遷建方案由管城區文物局負責,遷建完成后,二七紀念館將會作為管理單位。

管城區文物局副局長李東說:“新址何時開建,還要看新址的拆遷情況,不能急,要慢慢來。”

胡同深處殘存的明清古宅,據說是一姓魏的生意人所建

“河南綠色中原”古民居保護項目負責人彭保紅前不久發微博說:魏巍故居雖然在20世紀90年代的城市改造中被拆,但我們在魏巍故居處發現一座400年的二層樓,因年久失修,面臨倒塌。希望相關部門盡快行動,保護魏巍故居最后一處老宅!

據介紹,這處老宅是志愿者們在保護“鄭州最后一個四合院”—郭家大院的過程中偶然發現的。它位于東大街與管城街交叉口一個不起眼但曲徑通幽的巷子里。記者據此線索開始探尋它的蹤跡。

明清小樓隱身鬧市深處,是魏巍家的老房子?

穿過幾道狹窄的巷子,映入眼簾的是一座飽經滄桑的二層小樓,青磚黑瓦,木梁花窗,二樓的木欄桿搖搖欲墜,整個小樓早已成了危房,沒有人居住。據志愿者們初步判斷,該樓房可能建于明末清初,很可能是著名作家魏巍魏家老宅殘余的一部分。

民間文保志愿者金鑫對古建筑有一定研究,他說,這座建筑起碼有200年以上的歷史。附近居民也都說,這是魏家留下的一所老房子。

在距此不遠的紅旗廣場游園內,有一座新建的仿明清磚石雕刻的門樓,長約6.6米,寬約5.32米。下部青石浮雕須彌座,上部墻身青磚絲縫筑,正面及背面墻身雕刻吉祥圖案,頂部灰色筒板屋面,中部檐下施以斗拱,中間設一褐色對開木板門,門楣設計上為青石雕刻梁枋及垂柱掛落,正面雕刻“魏巍故里”。

背后右側的碑刻中,鄭州市文物局這樣描述:“明萬歷年間,當朝大臣魏尚賢不滿閹黨專權,憤而辭官回鄉,在鄭州東街擇地建宅,人稱魏家大院。大院坐北朝南,占地百余畝,為三進七跨六胡同建筑群。主體建筑為磚木雙層結構,前有過街牌樓、后有私家花園,亭臺樓閣,雕梁畫棟,布局嚴謹,搭聯有序,為北方民居建筑之經典。大院歷經400余年,20世紀90年代在舊城改造中被拆。”

魏家大院,也是著名軍旅作家、茅盾文學獎獲得者魏巍童年生活過的地方。如碑文中所述,那所有著400多年歷史的大院,在舊城改造中已經全部被拆。那現存的這座二層小樓,與魏家大院究竟有沒有關系?它是不是魏家大院殘留的一小部分?

魏家后人:與魏巍故里沒有關系

魏巍的后人基本都遷居北京,為了驗證志愿者們的發現是否屬實,記者昨日聯系到在鄭州的魏巍的侄子魏瑞明。魏瑞明來到現場,看了老宅之后說:“這確實是個明清建筑,但我可以確定,它不是我們魏家大院的一部分,不在當時的院落之內。”

據在此居住多年的鄰居說,這所大宅子是明末清初,一位在東大街做染坊生意的姓魏的商人所建,質量很好,前幾年還有人租住,近幾年一直空著,房子的主人現在何處,無人知曉。“這幾年,文物部門的人也來了幾次。”

這所古宅經歷了200多年的風風雨雨,是歷史變遷的一個印證。如果無人問津,它的命運,要么是自然坍塌,要么是被無情拆毀。

魏巍在《寄故鄉》一文中,這樣表達了他對故鄉的思念:“盡管他鄉的水更甜,山更青,他鄉的少女更多情,他鄉的花草湖光更溫柔,然而,人仍然是愛他的故鄉的……”而現在,人們所能看到的所謂“魏巍故里”,僅是一道門、一座牌坊而已。一些真實存在的老建筑也朝不保夕。

鄭州大學建筑系主任、教授、鄭州大學建筑設計研究所所長鄭東軍認為,老建筑很多都是風雨飄搖,缺乏維護,岌岌可危。如果文物申報、評定的程序能夠加快,及時給這些老建筑一個名分,無論是對責任主體的保護積極性還是對制約動遷,都有積極意義。

開元寺塔曾是明清“鄭州八景”的第一景

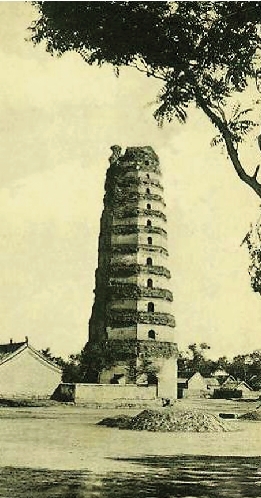

鄭州曾經有一座唐代的開元寺塔,高52.7米,13級,8棱,二七塔比它只高出10米。話說開元寺塔,可謂大名鼎鼎。它是明清“鄭州八景”的第一景,歷史上素有“古塔晴云”之稱。每屆晴日,遙望藍天,浮云掠塔而過,形成奇妙景色,引得不少墨客騷人的吟詠贊譽。清知州張鉞詩曰:“擎天一柱映斜日,高造浮屠上入云。伊孰當年藏舍利,煙嵐雨后色平分。”

可惜的是,它在二七廣場原木塔建成的前7年倒塌了。

開元寺塔大名鼎鼎,上過法國人的明信片

還有不少史學家認為,能代表古代鄭州建筑的是一樓一塔,樓是夕陽樓,塔就是唐代建的開元寺塔。上世紀,法國出版的一套河南古跡明信片中就有開元寺塔的影像。

尋訪開元寺塔并不難。在鄭州東大街旁有一條小路名叫塔灣路,有二三百米長。老鄭州人稱此地為塔灣,就與開元寺塔有關,該名從古沿用至今。

據說,開元寺塔遺跡位于第一人民醫院,而塔基就在門診樓東頭。1974年,開元寺塔的地宮被扒開,宮里全是水,水抽干后現出一石棺,還有力士、武士石像等。如今,這些文物在鄭州博物館保存。出土的四個金剛力士,或執劍,或執杵,或安靜站立,或大聲呼吼,展現了北宋初年的石刻藝術水平。

開元寺塔難覓蹤影,遺址上已建成醫院,專家建議重建寶塔成城市一大景觀

唐開元元年(公元713年)建開元寺,面積約有540畝。寺內有一古塔名叫舍利塔。塔高50多米,為八角13層樓閣式建筑。原先,開元寺塔每層均有棚板和木梯,人可盤旋登塔觀景。塔座面南開有兩扇鐵門,內供有石雕佛像,塔頂層有藏經樓,有僧住守,八面軒窗,晝則四外風景盡收眼底,夜則燈火遠耀,十里可見。

1851年,太平軍在開元寺和清軍鏖戰,清軍燒掉了塔內的木梯,塔遂成一空筒。清同治年間再次重修。

據說到清光緒年間,塔已是無頂之塔了。開元寺塔失塔尖后降為十一級,詩稱“斷塔”。有這樣一個傳說:月里嫦娥有次遨游太空,被舍利塔尖掛住繡裙,一怒之下,她一巴掌將塔尖擊落,掉在黃河北岸的原陽縣了……不過,原陽縣黃河岸邊確有一座小塔,酷似開元寺塔尖,但這不過是一種巧合罷了。

1944年春,日寇進攻鄭州時,把開元寺塔炸掉了一半。在塔內躲避戰火的30多位民眾也同時罹難。從此,開元寺塔變成一片廢墟,并逐漸在鄭州消失。另有一傳說,塔毀的當天晚上,日軍炸塔的兩架飛機墜入黃河。

1947年,以東大街開元寺為址,建立了河南省立鄭州醫院。7年后,鄭州市第一人民醫院建于此。1977年塔基填土、封實,從此塔跡完全消失。

如今,不少專家建議,好多城市都重建了歷史上曾經有過的塔或樓,形成一大景觀,比如黃鶴樓、雷峰塔、杜甫草堂等,對城市形象和旅游很有意義,鄭州也應當重建抗日戰爭時失去的這座寶塔。(原標題:明清老宅子藏身胡同深處無人問)