-

沒有記錄!

河南鄭州東趙遺址:夏朝真實存在的考古探索

2015/4/23 10:38:37 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

本報記者 杜潔芳

在我國璀璨的五千年文明史上,夏朝是否真實存在一直受到國外學者的質(zhì)疑,在他們看來沒有出土遺跡的證明無法承認一個朝代的存在。所以,為了探究夏朝的真實存在,近幾十年來,考古學者一直在做不懈探索,尤其當二里頭文化發(fā)現(xiàn)后,夏朝的蹤跡終于通過考古手段捕捉到。但是問題在于,即使二里頭出土了帶有“夏”字的遺存,夏王世系也能與司馬遷的記載相對應,但如果沒有類似甲骨文這樣的化石“史書”,僅從考古遺存本身發(fā)出夏究竟是不是國家的爭論,還是非常有局限。所以,在考古領域,有關(guān)夏朝的探究一直沒有停止。

河南鄭州東趙遺址位于河南鄭州西郊的高新區(qū)溝趙鄉(xiāng)趙村(東趙)南、中原區(qū)須水鎮(zhèn)董崗村西北,東距鄭州商城約14公里,北距大師姑城址約7公里,處于夏商文化分布核心區(qū)域。當“中原腹心地區(qū)早期國家的形成與發(fā)展”的學術(shù)命題急需找到答案時,這一區(qū)域就被鎖定為考古發(fā)掘的對象。這就是延續(xù)近3年時間的河南鄭州東趙遺址發(fā)掘的初衷和目的,也是一次為解答夏朝是否是一個真實存在的國家而進行的探索。

大中小三座城址套疊

從2012年10月至2014年,北京大學考古文博學院與鄭州市文物考古研究院組成聯(lián)合考古隊對東趙遺址進行大規(guī)模考古發(fā)掘。累計發(fā)掘面積達6000平方米,發(fā)現(xiàn)大、中、小3座城址,清理出城墻、城壕、大型夯土建筑基址,疑似祭祀坑區(qū)、灰坑、窖穴、水井等重要遺跡,出土了豐富的陶器、石器、骨器等夏、商、周時期的文化遺物。

據(jù)介紹,東趙遺址新發(fā)現(xiàn)的“大城”初步判定是東周時期的,面積為100萬平方米。“中城”是一座二里頭時期的城址,面積為9萬平方米,經(jīng)推測,它是我國迄今發(fā)現(xiàn)的二里頭文化早期城址中面積最大的。“小城”是嵩山以北發(fā)現(xiàn)的第一座確認的新砦期城址。中國社會科學院學部委員劉慶柱評價說,此次發(fā)現(xiàn)的大、中、小3座古城遺址,為進一步厘清夏商時期的時空關(guān)系有著重大意義,也為探尋我國早期國家的形成與發(fā)展提供了新的佐證。

新砦期城址:夏之前的過渡期

新砦期到底介于什么時期?這一考古學上的文化分期得名于新砦遺址,它位于河南省新密市東南18.6公里的劉寨鎮(zhèn)新砦村,包括今梁家臺、蘇溝、東灣和煤土溝四個自然村的大部分區(qū)域,是嵩山周圍大型史前聚落之一。由于其年代在龍山時代和夏文化之間,所以,考古學稱之為“新砦期”。“新砦期文化”盡管有著承上啟下的特質(zhì),但在考古界有很大爭議。有學者認為,不存在新砦期文化,因為只發(fā)掘到新砦遺址一個遺存,而且沒有證據(jù)證明新砦期文化有直接的承上啟下關(guān)系。直至東趙遺址的發(fā)現(xiàn),再次證明了新砦期文化并非個體存在,更重要的一點是,東趙遺址充分證明了它在龍山文化和二里頭文化之間的承上啟下關(guān)系。

據(jù)北京大學考古文博學院教授雷興山介紹,此次在新砦期城址南墻外集中發(fā)現(xiàn)了40余座灰坑,灰坑口部均為圓形,大小相若,五六座為一組,殘存坑口部填土多為質(zhì)地緊密的紅粘土。通過對已解剖的18座灰坑觀察,它們均為袋狀、平底,少數(shù)坑底再另挖小坑,出土陶片年代都為新砦期晚段。在部分坑內(nèi)發(fā)現(xiàn)有豬骨架、龜殼、人骨等。對此,有關(guān)專家推測,這或是倉儲類遺存,或與祭祀有關(guān)。

二里頭時期城址:發(fā)現(xiàn)卜骨、童祭

“中城”遺址為二里頭時期城址,始建于二里頭二期,廢棄于二里頭四期。由于目前所發(fā)現(xiàn)的二里頭文化城址不多,東趙“中城”的發(fā)現(xiàn)對于夏文化的區(qū)域聚落形態(tài)及政治地理結(jié)構(gòu)研究是不可回避的重點對象。

“中城”遺址發(fā)掘中,考古人員意外發(fā)現(xiàn)嬰兒奠基的現(xiàn)象,引起不少人的關(guān)注。據(jù)介紹,用以奠基的兒童遺骸,是在城墻的某一層位中發(fā)現(xiàn)的,說明二里頭文化時期在夯筑城墻的過程中,有將小孩埋入奠基再繼續(xù)夯筑的制度,這種以人奠基的現(xiàn)象,在同時代的城墻修筑中極為少見。

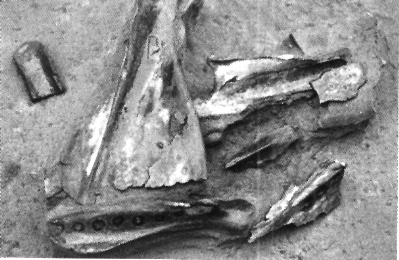

同時,在“中城”內(nèi),考古人員發(fā)現(xiàn)了一處卜骨坑,出土數(shù)十塊密集擺放的卜骨。這些卜骨都是被使用過的,上面有灼燒過的痕跡,也有卜兆,它們在同一個卜骨坑里集中擺放,應該是多次占卜的結(jié)果,據(jù)考古學家推測,這可能是商代殷墟卜甲集中埋藏放置習俗(制度)的雛形。

大型回字形宮殿建筑基址

此次發(fā)掘還發(fā)現(xiàn)了一個二里頭文化時期的大型回字形宮殿建筑基址,面積為3000平方米,建筑基址內(nèi)包含陶片,檢測為二里崗下層早段,二里崗下層晚段灰坑打破該基址,據(jù)此,考古人員推測該建筑年代為二里崗下層時期。這是目前發(fā)現(xiàn)規(guī)模僅次于偃師商城的早商建筑基址。

此外,“中城”里還發(fā)現(xiàn)疑似二里頭文化時期城址的大型祭祀?yún)^(qū):40多個祭祀坑排列有序,似有分組的可能,有的里面還有豬骨架和石鏟。有學者認為,這里可能是倉儲區(qū)。

東趙遺址延續(xù)時間長,年代序列相對完整,對夏商時期年代譜系或鄭州西北的區(qū)域聚落研究提供了新的歷史依據(jù)。它的發(fā)掘?qū)τ谥性貐^(qū)早期國家形成與發(fā)展研究也具有重要價值。鑒于該遺址文化內(nèi)涵豐富,對夏商時期年代譜系和鄭州西北的區(qū)域聚落研究能提供新的視角,對解決新砦期文化面貌、性質(zhì)及歸屬問題有重大學術(shù)價值,有考古專家認為,發(fā)掘幾十年都是有可能的。也許更多的精彩將會在之后的考古發(fā)掘中進一步揭示。