-

沒有記錄!

惡居下流

2013/7/9 17:42:41 點擊數: 【字體:大 中 小】

【成語典故】惡居下流 (wù jū xià liú)

【成語出處】《論語·子張》:是以君子惡居下流,天下之惡皆歸焉。

【成語釋義】惡:討厭,憎恨;下流:即下游,指地形低洼各處來水匯集的地方。引伸為卑下的地位。憎恨處于下游。原指君子不愿居于卑下的地位。現也指不甘居下游。

【朝歌淵源】子貢以帝辛為例,來說明君子都不愿居于卑下的地位,從而承受天下惡名,指出史書中記載的帝辛的罪惡其實是世代層積的結果。

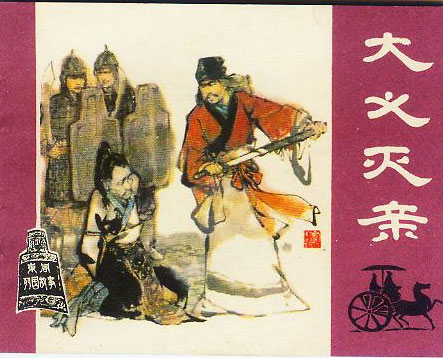

【成語故事】

商朝末代君主帝辛(紂王)歷來被認為是有名的暴君,就連很多作為信史流傳的史籍也記載了很多他的暴行。《尚書·牧誓》是周武王大軍在牧野的誓師之詞,為史官記錄較為可信,其中指出帝辛的罪惡有:聽從婦人之言;不祭祀先祖;不重用宗族,對四方逃犯委以重任,以致違法作亂殘害百姓。

《尚書·泰誓》三篇之中羅列出的帝辛罪狀更加具體,也更令人發指。它說帝辛不敬上帝,沉湎酒色,殘殺百姓,大興土木,用度奢華,炮烙忠臣,剖殺孕婦,親近奸邪,砍斷朝涉者的小腿,挖出賢人的心臟。后世學者多懷疑《泰誓》為偽作,認為其內容并不一定可靠。無奈何眾口鑠金積毀銷骨,這些不知何據的離奇故事在民間謬種流傳,從而使得帝辛的暴君形象根深蒂固,真實的形象不得而知了。

有人說,歷史是由勝利者書寫的。作為歷史文本的史籍,不可避免地要帶有主觀色彩。周朝滅商之后,自然會在其官方史書中竭力論證武王革命順天應人的合理合法性,另一方面又會對覆滅的商王朝亡國之君帝辛的某些短處和惡行加以放大,以證明他亡國的歷史必然性。隨著年代久遠,歷史的真相也漸行漸遠,人們對于歷史的認識只能得之于史籍,帝辛(紂王)從此成為暴君的代名詞。

子貢是孔門弟子中善于獨立思考的一位。此時距離商朝滅亡已近六百年,他心中形成的紂王的形象,基本就是上述的暴君形象。但是子貢并不迷信史籍,他在深思熟慮之后對紂王的身后事得出了如下結論:紂王的罪惡,應該不像傳說的那樣厲害,因此君子都不愿意處在卑下的地位,以致于天下所有的壞名聲都歸到他的身上。