精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

一枝獨秀的南陽烙畫

2014/7/9 14:47:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

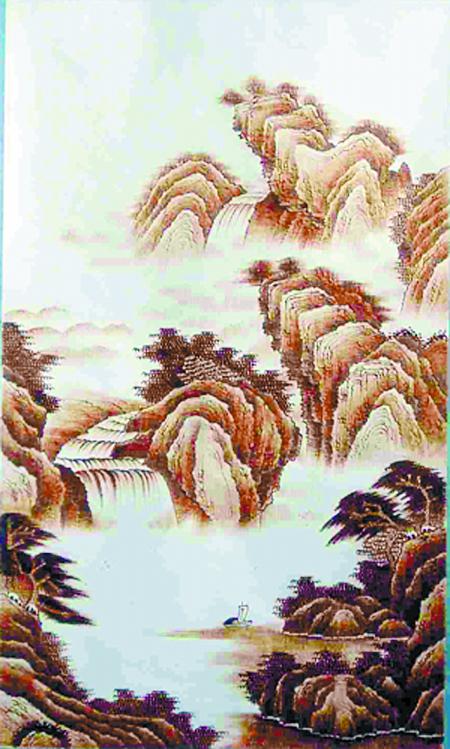

一支烙筆,一片竹木或一張宣紙,還可能是令人不可思議的見熱可能就灼壞了的絲絹,加上一位工藝師的靈感運筆,很快,人物山水、花鳥蟲魚、飛禽走獸、城市鄉村、小橋漁翁等,幾乎我們見到的各種筆墨畫作,均可以被這種名為烙畫的技藝所展現。雖然僅我省就有泌陽、濮陽等多個地方有這種民間藝術,但南陽的烙畫卻具有“世界藝林一絕”的美譽。

據傳,南陽烙畫最早起源于西漢末年,至明清時達到鼎盛。這期間,因災荒頻仍,戰亂迭起,烙畫藝術曾一度失傳。真正有據可考的是清光緒三年(1877年)。據志書記載,擅長繪畫的南陽人趙星在一次吸食鴉片時,煙癮過后,頓生畫興,以燒紅的煙扦代筆在煙槍桿上烙燙作畫,得一小品,喜出望外。繼而又在其他木玩上施藝,均獲成功。他便潛心研究,久而久之,琢磨出一整套烙畫工藝。其烙畫作品也逐漸成為達官貴人禮尚往來饋贈之佳品。最后作為南陽的貢品進入清宮,一些烙畫上品頗受皇親國戚的青睞。之后,趙星收了四個弟子:大徒弟李潘之能寫會畫,精通各種花色,技藝嫻熟;二徒弟邱義亭擅長博古;三徒弟楊殿奎專攻花鳥;四徒弟張西凡則精通山水。從此,烙畫得以世代相傳。

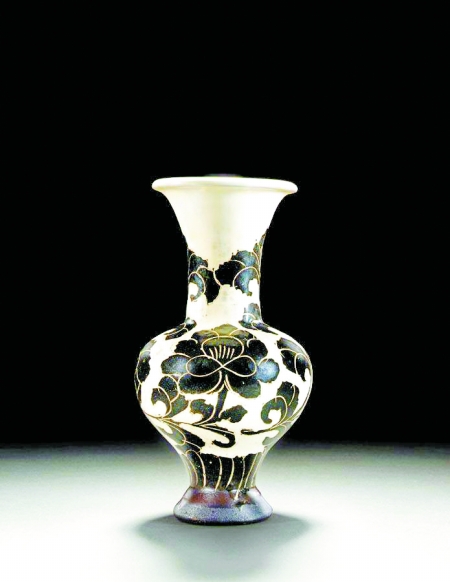

烙畫還有烙花、燙畫、火筆畫的說法,被譽為“南陽三大寶”之一。具體創作的辦法是,以溫度300攝氏度至800攝氏度的烙鐵作為主要的工具,以竹木、宣紙、絲絹等作為創作的材料,利用烙筆的不同溫度,進行勾、擦、點、烘,不久便會出現一幅層次不同的泛著茶褐色的畫作,古樸典雅,精美絕倫。這種創作技法,其實是巧妙地把繪畫藝術的表現技法與烙畫藝術融為一體,從而獨成一家,形成自己的藝術風格。現代烙畫,多是題材上有所變化,創作風格一般是繼承傳統,又有創新。

據介紹,早期的烙畫作品,多采用中國畫和民間畫相結合的表現手法。后來,歷經藝人探索,并吸收了西洋畫的一些表現手法,其藝術效果形成了中國民間藝術特別的一脈。如今的烙畫材料也由最初的竹木,發展到宣紙、絲絹,不僅可以做成10多米長的巨幅壁畫,也可以烙到直徑不足1厘米的佛珠上。

按照烙畫操作工藝,還可以分為“臥烙”和“坐烙”。所謂臥烙就是側臥操作,只能烙制小件工藝品。上世紀40年代,有人想到用筆架支撐烙筆坐著操作,便是坐烙。兩種方法當時均采用油燈加熱烙筆的方法。1958年,開始應用現代電器,便是“電烙”。如今的南陽烙畫分8個系列、20多個品種、上百個花色。畫軸系列包括絲絹、宣紙和樹脂布。板畫系列有各類壁畫、屏風、座屏、臺屏和掛匾等,可反映國畫、年畫、工筆寫意、書法、人物肖像、世界名畫和抽象畫等不同畫種的風格。

據傳,南陽烙畫最早起源于西漢末年,至明清時達到鼎盛。這期間,因災荒頻仍,戰亂迭起,烙畫藝術曾一度失傳。真正有據可考的是清光緒三年(1877年)。據志書記載,擅長繪畫的南陽人趙星在一次吸食鴉片時,煙癮過后,頓生畫興,以燒紅的煙扦代筆在煙槍桿上烙燙作畫,得一小品,喜出望外。繼而又在其他木玩上施藝,均獲成功。他便潛心研究,久而久之,琢磨出一整套烙畫工藝。其烙畫作品也逐漸成為達官貴人禮尚往來饋贈之佳品。最后作為南陽的貢品進入清宮,一些烙畫上品頗受皇親國戚的青睞。之后,趙星收了四個弟子:大徒弟李潘之能寫會畫,精通各種花色,技藝嫻熟;二徒弟邱義亭擅長博古;三徒弟楊殿奎專攻花鳥;四徒弟張西凡則精通山水。從此,烙畫得以世代相傳。

烙畫還有烙花、燙畫、火筆畫的說法,被譽為“南陽三大寶”之一。具體創作的辦法是,以溫度300攝氏度至800攝氏度的烙鐵作為主要的工具,以竹木、宣紙、絲絹等作為創作的材料,利用烙筆的不同溫度,進行勾、擦、點、烘,不久便會出現一幅層次不同的泛著茶褐色的畫作,古樸典雅,精美絕倫。這種創作技法,其實是巧妙地把繪畫藝術的表現技法與烙畫藝術融為一體,從而獨成一家,形成自己的藝術風格。現代烙畫,多是題材上有所變化,創作風格一般是繼承傳統,又有創新。

據介紹,早期的烙畫作品,多采用中國畫和民間畫相結合的表現手法。后來,歷經藝人探索,并吸收了西洋畫的一些表現手法,其藝術效果形成了中國民間藝術特別的一脈。如今的烙畫材料也由最初的竹木,發展到宣紙、絲絹,不僅可以做成10多米長的巨幅壁畫,也可以烙到直徑不足1厘米的佛珠上。

按照烙畫操作工藝,還可以分為“臥烙”和“坐烙”。所謂臥烙就是側臥操作,只能烙制小件工藝品。上世紀40年代,有人想到用筆架支撐烙筆坐著操作,便是坐烙。兩種方法當時均采用油燈加熱烙筆的方法。1958年,開始應用現代電器,便是“電烙”。如今的南陽烙畫分8個系列、20多個品種、上百個花色。畫軸系列包括絲絹、宣紙和樹脂布。板畫系列有各類壁畫、屏風、座屏、臺屏和掛匾等,可反映國畫、年畫、工筆寫意、書法、人物肖像、世界名畫和抽象畫等不同畫種的風格。

責任編輯:C009文章來源:河南工人日報(2010-05-05)

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區