-

沒有記錄!

瓷藝瑰寶 狻猊出香——宋代青白釉獅形香薰賞析

2014/8/15 17:20:19 點擊數: 【字體:大 中 小】

宋代青白釉獅形香薰

魏 國

1996年3月19日,山東省新泰市禹村鎮村民在取土時,意外發現一處佛塔地宮。從地宮出土了佛教圣物舍利及石函、銀棺、青白釉瓷器、銅鏡等珍貴文物5件,一時間引起專家學者、社會民眾的強烈關注,出土文物上交新泰市博物館收藏。經文物工作者調查,出土文物處為原大生寺佛塔地宮。

大生寺,位于新泰市禹村鎮湯家禹村西南,該寺創建年代不詳,后逐漸廢圮,現為一取土場。地宮出土文物雖沒有確切的紀年,但所出器物具有明顯的宋代特征,其中青白釉獅形香薰具有北宋中期景德鎮湖田窯典型特征,經山東省文物鑒定委員會鑒定小組鑒定,評定為國家一級文物。

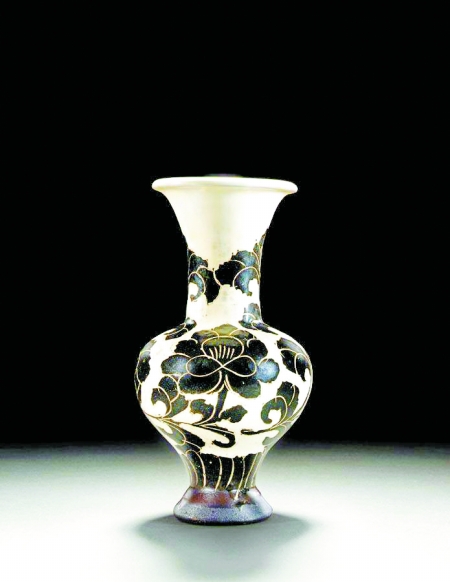

該香薰由爐蓋與爐身兩部分組成,爐蓋作蹲獅狀(左耳稍殘),前肢直立,張口怒目,牙齒外露,下顎飾倒三角紋,背披鬃毛,尾呈蕉葉狀上翹,腹中空與口鼻相通,蓋底呈圓形,束腰,中部有一對穿孔,下有子口與爐身相扣合,高11.5厘米、底徑4.9厘米;爐身呈杯狀,直口,平折沿,圓唇,深腹,圈足上卷,上有兩周花形突棱,高9厘米、口徑7.8厘米、底徑5.5厘米。該香薰胎質細膩潔白,釉色晶瑩呈半透明,爐蓋底部與爐身底部留有黃褐色墊燒痕。整器采用刻畫、鏤空及捏塑等工藝于一體,造型獨特優美,為宋代景德鎮窯青白瓷精品。

青白瓷,又稱影青、映青,是宋代江西景德鎮創燒的瓷器新品種。由于它的釉色介于青白之間,青中帶白、白中閃青,故名。青白瓷兼具青瓷、白瓷二者之美,因景德鎮一帶時稱饒州,故有“饒玉”之稱。宋代是青白瓷生產的鼎盛時期。景德鎮從宋代生產青白瓷以后便聲名鵲起,為天下所矚目。據史料記載,景德鎮名稱來歷與其從宋代生產青白瓷有關,在宋代之前,景德鎮曾稱為新平鎮、昌南鎮,北宋真宗景德年間(公元1004年—1007年),由于該地燒制的精美青白瓷作為御瓷獲真宗贊賞,瓷器上底書“景德年制”,于是“天下咸稱景德鎮”,景德鎮由此得名,并且名揚天下。因此說,青白瓷奠定了景德鎮作為世界瓷都的地位,在中國乃至世界制瓷史上具有重要意義。

獅形香薰在陶瓷文獻中多有記載,北宋徽宗年間使臣徐兢在其《宣和奉使高麗圖經》“陶爐”中寫道:“狻猊出香亦翡色也,上有蹲獸,下有仰蓮以承之,諸器唯此最精絕。” 即是指此類獅形香薰,在當時已是名貴一時的瓷器。狻猊,為傳說龍生九子之一,形狀像獅,喜煙好坐,所以形象一般出現在香爐上,隨之吞煙吐霧。宋代香文化盛行,對香爐、香料有諸多考究,體現了宋人生活的精致。宋代文人雅士把焚香與烹茶、插花、掛畫并列為四藝。

宋代采取重文輕武、重內輕外的政策,這不僅影響到宋代的文學藝術,同時也影響到景德鎮瓷器的制作,其瓷器造型與唐代有異,而以沉靜素雅,風姿綽約,意蘊雋永,瑩潤如玉見長。宋代儒、道、釋三教并行于世,宋孝宗曾作《原道辯》一書,文中稱:“以佛修心,以道養生,以儒治世斯可也。” 從而形成“三教合一”的局面。素有“饒玉”之稱的青白瓷,其思想之源可追溯到儒家的“尚玉觀”,是儒家“君子比德于玉”觀念以視覺方式的傳承。青白瓷釉色追求潤澤、明徹、晶瑩、透明,其理想的審美表現是尚青類玉。玉的材質之美,成為宋代瓷器追仿的審美理想,潔白瑩潤的瓷質體現出宋代文人崇尚的氣質。宋代青白瓷以類玉、仿玉為標準,典雅平淡是宋代藝術追求的最高境界,而新泰出土的這件獅形香薰,釉色晶瑩透徹,清淡純一,正體現出宋人追求的“雅”這一審美情懷。宋代青白瓷動物雕塑是中國雕塑藝術的一個高峰,既保存了前代優秀傳統,又在某些方面有所創新,集中體現了宋代人審美的取向,也影響到元代及明清時期陶瓷雕塑創作。

新泰出土的這件宋代青白釉獅形香薰非常珍貴,存世稀少,是南北文化交流的見證。優美的造型,如玉的色澤,歷經近千年,依然閃耀著歷史的光芒,反映了宋代高超的青白瓷制作水平,是中國陶瓷藝術的瑰寶之一。