- 1、唐代束腰絞胎瓷枕賞析

- 2、盆窯黑陶

- 3、文豪宏文力挺盤硯

- 4、絞胎瓷的前世今生

- 5、會做紙的村莊

- 6、撈毛紙--消逝了的沁陽手工工藝

-

沒有記錄!

- 1、唐代束腰絞胎瓷枕賞析

- 2、絞胎瓷的前世今生

- 3、盆窯黑陶

- 4、文豪宏文力挺盤硯

- 5、會做紙的村莊

- 6、撈毛紙--消逝了的沁陽手工工藝

盆窯黑陶

2013/9/16 9:15:29 點擊數: 【字體:大 中 小】

盆窯村,位于太行山南麓的沁陽市山王莊鎮。顧名思義,盆窯村因世代燒制陶盆而得名,并因黑陶制品生產歷史悠久、工藝精湛而名揚天下,是中國著名的黑陶之鄉。

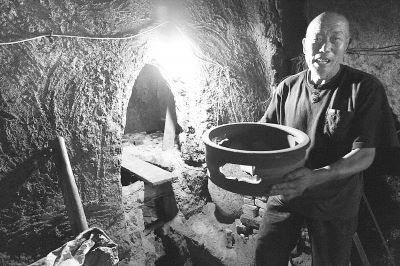

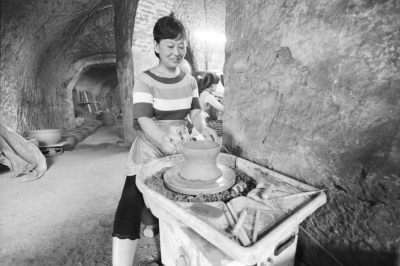

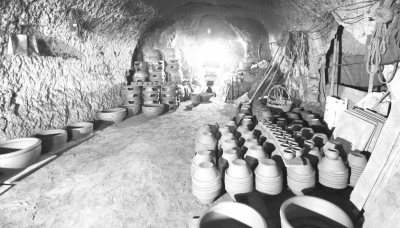

這天,沿著山間小路,幾經打探,才在一條山溝里找到盆窯村的作坊,只見依山而建的一排排窯洞展現在面前,這便是制作陶器的地方。鉆進不大的窯洞門,只見窯內別有洞天,洞內約80平方米,由三個小洞相連,分別為制陶、陰干、雕刻、燒制四個區域,因做陶需要,光線十分暗淡,人需要很長時間才能適應。

幾千年傳承下來的制作黑陶工藝,決定了每一件器物都是純手工做成的,每一件器物上的紋路,都是制陶人的指紋摩挲出來的。紅土做成的陶坯還要經過近20個小時、800攝氏度高溫的烈火煅燒,每一件黑陶成品都是獨一無二的。這樣的制作肯定是費時耗力,很難大規模地批量生產,獲得經濟收入。于是現在很少有年輕人愿意學習紛繁復雜的制作工藝,原來從事黑陶制作的匠人,也大多都轉尋他途了。

到了今天,盆窯百年治制陶古窯爐,大多已難覓蹤影,還殘留的那些也變得千瘡百孔,傷痕累累。現在,全村只有寥寥幾家在維持生產。

也許是“物以稀為貴”吧,又或許是現在的人們又有了歷史情懷,再一次成了市場上的走俏商品,一件直徑80厘米的雕花魚缸,可以賣到幾百元。但是即便如此,這種傳承千年的手藝也難以讓制陶人成為商人。

種種原因,黑陶手藝竟面臨著絕跡失傳的尷尬。張紅才家里是一個生產土陶的家庭作坊,也是南太行山腳下盤窯村僅三家制陶的一戶。張紅才說,他從7歲就和老一輩人開始學做陶器,當時這在村上是無上“榮光”的活兒,在新中國成立前可以說是獨門技藝,只傳男不傳女,也不傳外姓人。至于本家的這門技藝,本村上十幾輩人就做,算起來也有300多年了,是我們這方土地的特色和驕傲,也是我們家鄉一張耀眼的名片,十里八村還有河北、山西都用這里的陶器。

今年58歲的王政成是村里唯一的河南省非物質文化遺產——黑陶制作技藝的繼承人,是聞名遐邇的能工巧匠。這天,在窯洞內我們看到,王政成正在制作酒甕,使用的工具大都是缸錘、石錘、油布,做酒甕時先要做底,稍微晾干后將泥坯由下往上接,按尺寸做好粗甕后還要進行打磨。只見他一手拿石錘在甕內側敲打,一手在外側輕輕錘打,緩緩旋轉,來回需要30圈,每個甕上下通打四遍,然后再磨光表層,大致一個酒甕就做好了。

盆窯黑陶,那是一種火與土的藝術,那是一種力與美的糅合,那是一種古老與神秘的存留,那是一種歷史與文化的結晶,盆窯黑陶這一流傳千年的文化藝術奇葩,在弘揚傳統文化大發展的滾滾暖流中,呼喚來新的春天。 □鄭州市黃守部文/圖【原標題:盆窯黑陶】