- 1、嚴富華:懷梆文化的守護者

- 2、嗩吶之鄉——沁陽

- 3、沁陽嗩吶吹破天

- 4、沁陽嗩吶:獨管吹出萬般情愫

- 5、大辮戲,窘境之下能否逢春

- 6、鄭王詞曲關注民生

- 7、一鳴驚天下 扎根鄉土間

- 8、《全家福》嗩吶曲賞析

-

沒有記錄!

- 1、嚴富華:懷梆文化的守護者

- 2、嗩吶之鄉——沁陽

- 3、沁陽嗩吶吹破天

- 4、沁陽嗩吶:獨管吹出萬般情愫

- 5、大辮戲,窘境之下能否逢春

- 6、鄭王詞曲關注民生

- 7、一鳴驚天下 扎根鄉土間

- 8、《全家福》嗩吶曲賞析

一鳴驚天下 扎根鄉土間

2013/7/15 16:32:47 點擊數: 【字體:大 中 小】

2010年6月,記者寫稿之時,正值南非世界杯如火如荼,響徹全場的“嗡嗡祖拉(vuvuzela)”——細長塑料喇叭,因超大分貝引來全球熱議。“嗡嗡祖拉”最高音量可達127分貝,全場齊鳴比噴氣式飛機起降時音量還大。如此聒噪,堪為歷屆世界杯之最。非洲球員球迷自得其樂,歐洲亞洲球員球迷苦不堪言,眼見得“吹翻了這家,吹翻了那家”。

喇叭與嗩吶,在中國古代名字混用。“嗡嗡祖拉”與中國嗩吶雖然形制不同,但為近親無疑。嗩吶在中國,是普及性很強的強勢樂器。設想有那么一天,中國辦次世界杯,滿場中國球迷都吹嗩吶,想來也能變成一支奇兵,變成場上的“第十二人”,給不爭氣的國足幫上大忙。

細細的銅芯、粗實的木料管和一個盛開著的喇叭碗兒構成嗩吶,如此簡單,只要在銅芯上安上哨子,就能飛珠濺玉般,飛迸出酣暢淋漓的音樂。嗩吶一吹,便是粗獷豪放的味道,它最恰當的吹奏背景,是在熱氣騰騰的民間。

在沁陽,可以說有多少個村莊,就有多少個嗩吶班。吹手視其如命,農民嗜其如食,世世代代都推崇。如今,沁陽百余個嗩吶班遍布城鄉。嗩吶藝人農忙務農,農閑四處奔走,“吹完這家吹那家”。

河南嗩吶大家郝玉岐先生撰文道:“據民間藝人講,中原地區民俗活動中,有十二種活動需要用嗩吶助興:一、小孩子滿月;二、做九;三、祝壽;四、紅白事;五、還愿;六、清明節祭祖;七、認干親;八、迎接新官;九、娶鬼妻;十、斬人吹尖子號;十一、拜朋友;十二、城隍爺出城等。”

到了新社會,嗩吶更深地參與了民眾活動。河南農村有種說法:“七寸嗩吶拿在手,五音六律里邊有。婚喪嫁娶沒有它,悶聲悶氣蠻難受。”一般紅白事一定要請一兩個鼓樂班助興,多的可達六七班,每班數人,一吹便是4~5個小時,徹夜不停者也不乏其例。觀看群眾少則幾十上百人,多則成千,他們開著拖拉機、三輪機動車等蜂擁而來,看鼓樂藝人對吹。藝人吹奏內容和形式都很靈活,吹奏的不但有傳統樂曲和戲曲,還有很多流行歌曲。吹奏形式由原來的單笙獨嗩吶,發展為中西混合:嗩吶、笙、笛、銅管、電聲等,還帶舞帶唱帶燈光音響。

“舶來品”文武吹靈活多變

嗩吶是怎么來的呢?

郝玉岐先生道:“據音樂理論家肖興華考證,公元265~420年和公元465~489年,新疆克孜爾石窟寺繪畫及云岡石窟樂器雕刻中,均有嗩吶伎樂人形象,當時的嗩吶管身和喇叭形擴音器是整體,與今天新疆木嗩吶相似。由此可見,嗩吶在中國流傳已有一千余年歷史,是由西北少數民族傳入北方和中原地區。至于在流傳過程中,它如何變成漢族喜愛的樂器,已無文字可查。到明代,嗩吶運用于軍隊,并廣泛應用在民間,才有了較多文字記載。”

明朝王圻所著《三才圖給》中寫道:“嗩吶其制如喇叭,不知起于何代,當是軍中之樂也,今民間多用之。”戚繼光所著《紀效新書·武備志》中明確記載:“凡掌號笛,即是吹嗩吶。”可見,軍隊是拿嗩吶當軍號使了。推而廣之,當時官員出行,也開始用嗩吶壯聲威,所以明代散曲家王磐寫《朝天子·詠喇叭》:“喇叭,嗩吶,曲兒小,腔兒大。官船來往亂如麻,全仗你抬身價。軍聽了軍愁,民聽了民怕。哪里去辨什么真與假?眼見得吹翻了這家,吹傷了那家,只吹得水盡鵝飛罷。”

嗩吶是流行于全國的樂器,河南嗩吶有獨特之處。就地理位置來講,河南西南多山東南多水,北部山水參半,豫東豫中系平原。“近山者剛,臨水者音柔,平原者音和”。因此河南各地嗩吶藝術各有特色。河南方言又是我國語言體系中影響很大的中州音韻,是北方方言的一大分支,對我國說唱、戲曲音樂和民間器樂有深遠影響。河南嗩吶吹奏風格和中原音韻間,也有著直接聯系。

沁陽嗩吶的一大特點是,雜耍絕活令人眼花繚亂。在嗩吶名家賀德義家中,他擺出一桌子嗩吶輔助樂器,向我逐一解說。

沁陽嗩吶分文吹和武吹,文吹是指在笙、笛、弦、梆的伴奏下平和細膩正規地吹奏,形式可分獨奏、領奏。演奏內容有傳統曲目《抬花轎》、《一枝花》、《全家福》等,這些曲目音樂性強,旋律優美,還可根據藝人技術即興發揮,地方色彩濃郁。

文吹中還有吹戲,即用不同的吶子(小型輔助樂器)吹戲。如小吶子主要模仿花旦、小生、青衣等高音嗓門唱腔,低音吶子模仿花臉、紅臉、黑臉等凈聲唱段,塔吶子模仿老生、老旦唱腔。另外,還有悶笛、哈子筒、嚼子、毛臉子、三眼沖等多種多樣的吹戲工具,極大地豐富了嗩吶模擬戲曲中生、旦、凈、末、丑各種唱腔的適應能力。

嗩吶還有一種表現方式是咔戲,是指由肺部呼出的氣流,經聲帶的振動,激起哨片發音而產生的哼腔效果。

武吹也叫花吹,是指情緒熱烈、帶有一定魔術雜耍性質的吹奏。沁陽嗩吶雜耍絕活令人眼花繚亂,坐式站式不限,多是嗩吶對班比賽時,高手為炫耀技巧以圖獲勝而表演。主要吹奏方式有:吃,即吃紙吐條、吹旗桿、吹轉盤等。

武吹形式多變,熱烈火紅,極受大家喜歡。

“鄭王”提拔藝人地位

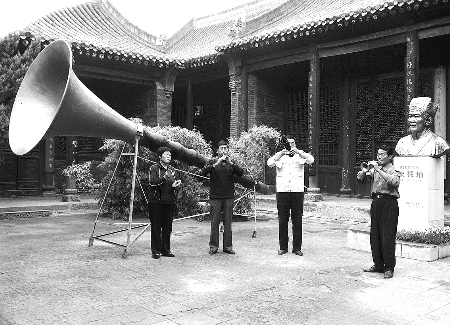

2010年5月28日,記者在沁陽市朱載堉紀念館內,見到一管巨大的嗩吶,長5米,喇叭口直徑1米多,堪稱嗩吶之最。嗩吶為何會出現在這個紀念館呢?

朱載堉是明太祖朱元璋九世孫、鄭藩第六代世子,這個“口銜金湯匙”出生的小孩,幼時常夜哭,但一聽簫笛聲,便破涕為笑,對飛揚樂符有天生敏感。

像所有宗室子弟一樣,朱載堉一生下來就有可以吃到老死的祿米,完全可以吃喝玩樂一輩子,但他一生學習精進,把自己造就成了一個偉大的音樂家、天文學家、數學家,成為一個東方的、文藝復興式的文化巨人。

沁陽人世代相傳,鄭王爺朱載堉對沁陽嗩吶的發展和壯大,也起了巨大作用。

朱載堉用科學方法闡明十二平均律,解決了“旋相為宮”的難題,并改良了嗩吶的發音位置,在嗩吶八音孔基礎上研制改造出“三眼管子”,使其發音高亢嘹亮,音域寬廣,表現力大增。

沁陽嗩吶藝人說,鄭王爺喜歡和藝人來往,以平等之心相待。至今沁陽還有個規矩,辦喜事的鼓樂班子,上首紅柳木大椅會空著,那是留給鄭王爺的。

相傳朱載堉曾擔當沁陽嗩吶演奏的領班人,組織演藝活動,在沁陽九峰寺創建了“金鼓會”。“金鼓會”習俗流傳至今,每逢陰歷九月二十三鄭王爺生日,各地民間藝人會到此集會演奏,紀念鄭王。

朱載堉一生致力于“把藝人的地位提拔提拔”,沁陽流傳著許多相關傳說。

沁陽萬北有一有錢有勢的張員外,人稱惹不得。有一年,為給老母祝壽,他到處尋訪最好的響器班。朱載堉當時隱居九峰山下張坡一帶,他得知此事,事先通知方圓百十里響器班不攬這個活。張員外跑遍方圓百里,也沒請來一家,只能求助朱載堉。朱載堉向他提出要求:鼓樂班和你的親朋是一樣待遇,是上賓,不能成為門外客。

這個要求的提出,是源于當時的陋俗:嗩吶藝人當時是最低級的行事,被請后不能上桌吃飯,甚至不能進主戶家里,只能在門外表演。

事實上,對嗩吶藝人的歧視一直持續到新中國成立前夕,后世名藝人們也一直自尊自強地做著不懈的努力。沁陽嗩吶馬派代表人物馬瑞高先生來到沁陽后,凡請他的主戶,他總要講:“我行低人不低,要請我得依著我的規矩,要如同親朋相待,不能怠慢。”因為他技藝高超,主戶也都給予尊重。

“嗩吶之鄉”今更勝昔

沁陽在豫西北早有“嗩吶之鄉”美譽,新中國成立至上世紀80年代,沁陽嗩吶更是“鄉鄉有嗩吶、村村有樂聲”。

據不完全統計,沁陽嗩吶演奏曲目有300多首。在繼承傳統的基礎上,沁陽當代民間藝術家,還創作了新曲目如《故鄉頌》、《九峰情話》、《沁陽春》等。

1997年12月,沁陽市被河南省文化廳授予“河南省民間藝術之鄉”榮譽稱號,后又被文化部命名為“中國民間藝術之鄉”。2006年6月,沁陽市的嗩吶藝術由國務院首批納入國家級非物質文化遺產保護名錄。2008年2月20日,賀家嗩吶第四代傳人賀德義、賈家嗩吶第四代傳人李金海成為國家級嗩吶代表性傳承人。

沁陽民間嗩吶具有旺盛生命力,他們的隊伍可大可小,曲目可長可短,吹奏內容靈活多變,可喜可悲,因而興盛數百年。作為中原民俗音樂的一朵奇葩,相信它也會在以后的歲月中,得到較好的傳承與發展。□記者 張冬云 文圖【原標題:一鳴驚天下 扎根鄉土間】