-

沒有記錄!

朱重英 真情書寫人間傳奇

2013/10/24 8:54:58 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

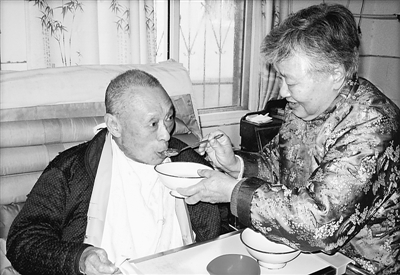

盡管整天面對著天花板,但是78歲的國家特等傷殘軍人周維勤開朗樂觀、思維清晰,說起國家大事了如指掌,還時不時地說個笑話,逗得一家人開懷大笑。“他能活到今天,多虧了他的愛人朱重英。”知道的人都這么說。這么說一點也不過分,周維勤受傷至今已50多年, 朱重英的悉心照料給了他莫大的安慰,成了他直面不幸的強勁動力。這是一個看似普通的家庭,不平凡的遭遇成就了每一個家庭成員的堅強性格。半個多世紀(jì),一家人不離不棄,互相溫暖著度過一天又一天。

她不是在期待奇跡

而是在創(chuàng)造奇跡

朱重英和周維勤是同學(xué),后經(jīng)他人牽線走到一起,在同一家部隊醫(yī)院工作,婚后的生活幸福美滿。然而,誰也沒想到,不幸會突然降臨。1960年11月7日,在西藏執(zhí)行特殊任務(wù)的周維勤上山伐木時被砸傷,造成腰部4節(jié)脊椎粉碎性骨折,脊髓斷裂。那一年,他才26歲。

朱重英是學(xué)醫(yī)的,她知道這么重的傷意味著什么。專家在專程進藏為周維勤做了全面檢查后,很嚴(yán)肅地說:“他好不了了,他的愛人還那么年輕,咱要給人家說實話。”這話,是當(dāng)著朱重英的面說的。組織的態(tài)度是想讓她有充分的思想準(zhǔn)備,對自己的人生有明確的認(rèn)識,作出無悔的判斷和選擇。朱重英堅定地說:“我絕不離開他。”

是的,她知道丈夫再也站不起來了,她知道不會有奇跡出現(xiàn),但她不是在期待奇跡,而是在一年又一年的守候中創(chuàng)造了人間奇跡。突遭不幸,朱重英也哭過,但她流淚不是抱怨命運的不公,而是心疼丈夫太受罪。還好,周維勤輾轉(zhuǎn)武漢軍區(qū)總院,連續(xù)做了8個小時的整復(fù)手術(shù)后,總算可以坐起來了。在康復(fù)治療期間,周維勤每一兩個小時要翻一次身,每天洗漱、按摩,都是朱重英親自去做。她夜里睡不上一個囫圇覺,白天吃不上一口熱乎飯,卻把周維勤照顧得妥妥帖帖。

在朱重英的悉心照料下,周維勤從沒生過褥瘡,除了不能站立行走之外,誰也不覺得他是個“沒用的”殘疾人。周維勤60歲生日的時候,在清華大學(xué)當(dāng)教授的二哥一家專程趕來慶祝。二哥感慨地說:“我都沒想到老五(周維勤)能活到60歲。”可是現(xiàn)在,周維勤不但活過了60歲,而且很快就80歲了,誰都覺得這是個奇跡,朱重英就是奇跡的創(chuàng)造者。

半個多世紀(jì)

一路走來不容易

走進周維勤在包府坑干休所的房間,屋里收拾得干干凈凈,床腳邊的小柜子上整整齊齊地放著一疊被褥,這都是朱重英親手縫的。收音機、手機、電視機***都放在觸手可及的地方。周維勤的正前方是一臺液晶電視,這是周維勤了解國家大事的重要窗口。為了不讓病榻上的周維勤感到寂寞,他家的電視機已經(jīng)換了好幾臺。

“這么多年,你是咋熬過來的啊?”這是別人問得最多的問題。“天塌下來也得過啊。不幸的家庭不止我們一家,比我們困難的有的是,人家都能過,我們也沒有過不去的坎。”朱重英的語氣平靜而堅定。在她看來,這些年不是熬的,而是一天天平靜地度過的。1973年5月,周維勤被安置到開封,朱重英也從部隊轉(zhuǎn)業(yè)到開封12中做了校醫(yī)。當(dāng)時還有人議論:“來了個特等傷殘軍人的家屬,能好好干嗎?”當(dāng)時她確實不容易,一家人連吃飯都是個問題。干休所沒有食堂,他們首先要自己解決一日三餐的問題。早餐在門口買點或者隨便做點就解決了,麻煩的是午餐和晚餐。經(jīng)多方聯(lián)系,朱重英找到學(xué)校附近一家工廠的職工食堂,每天買些半成品回去,再簡單加工一下,這樣午餐和晚餐就有了著落。為了保證周維勤的營養(yǎng),她又喂了十幾只雞。洗洗涮涮的事是每天都少不了的,那時候還沒有洗衣機,無論冬夏都是用手洗。就這樣,朱重英不但沒請過一天假,還在學(xué)校爭著掃廁所、打煤球,用行動改變了別人對她的看法。

周維勤也是個鐵骨錚錚的男子漢,即使倒下了,也不失軍人本色。他的堅強給了朱重英莫大的精神鼓舞。他不但搖著輪椅主動做一些力所能及的家務(wù),而且承擔(dān)起了喂雞、買雞食、打掃雞窩的任務(wù),送孩子上學(xué)、上街買菜的活也包了,就連三輪車出毛病了,也都是他來修。家里扯根電線、換個燈泡什么的,更是不在話下。他心胸開闊、樂觀向上,會從枯燥單調(diào)的生活中尋找樂趣,從來沒把自己當(dāng)成個廢人。久病的人,容易焦慮、抑郁、憤怒、多疑,但是周維勤卻始終樂觀大度,努力承擔(dān)著作為丈夫和父親的責(zé)任。