- 1、大相國寺梵樂

- 2、開封馬豫興桶子雞的制作方法

- 3、開封馬豫興桶子雞的特點

- 4、朱仙鎮(zhèn)年畫的制作工藝

- 5、針灸銅人

- 6、開封盤鼓的音樂特征

- 7、開封盤鼓鼓隊的組成及表演形式

- 8、汴繡的工藝特征

-

沒有記錄!

- 1、【開封非遺】開封盤鼓

- 2、大相國寺梵樂

- 3、開封馬豫興桶子雞的制作方法

- 4、開封馬豫興桶子雞的特點

- 5、二夾弦的藝術風格

- 6、汴梁風箏

- 7、朱仙鎮(zhèn)年畫的制作工藝

- 8、針灸銅人

汴繡工藝的歷史起源

2013/10/21 15:47:13 點擊數: 【字體:大 中 小】

刺繡與養(yǎng)蠶、繅絲分不開。中國是世界上發(fā)現(xiàn)與使用蠶絲最早的國家,人們在四五千年前就已開始了養(yǎng)蠶、繅絲了。隨著蠶絲的使用,絲織品的產生與發(fā)展,刺繡工藝也逐漸興起,據中國史書《尚書》記載,4000多年前的“章服制度”就規(guī)定了服裝“衣畫裳繡”的裝飾,可見中國在四五千年前,刺繡品已經廣為流行了。

據記載:北宋時期已有“文繡院”。當時皇帝的龍袍、官員的朝服、烏紗帽、朝靴都為刺繡精品。據《東京夢華錄》載,“珠簾繡額,燈光晃耀”、“繡額珠簾,巧制新裝,競夸華麗”。宋代刺繡工藝已發(fā)展到相當水平,據明代屠龍《畫箋》所載,“宋之閨繡畫……女紅之巧,十指春風,迥不可及”。“文繡院”主要繡品有繡畫、繡額、珠簾、繡傘、繡毯以及皇室用的御袍、龍旗等,具有工藝精細、生動逼真等特點。當時民間刺繡也很盛行,相國寺是東京最大的繡品交易市場,“近佛殿占兩廊皆繡姑賣繡作”。飯莊酒樓也是“珠簾繡額,燈光晃耀”,到處是“彩樓相對”、“繡簾相招”、“錦繡交輝”的景象。

《宋會要輯稿》曾記載了宋代官府開設“文繡院”的史實。當時“文繡院”中的300名繡工,都是從民間選拔的刺繡高手,她們的任務是繡制龍袍、鳳衣、龍鳳日月旗、朝服等各種衣物裝飾,是專為皇族服務的刺秀藝人。

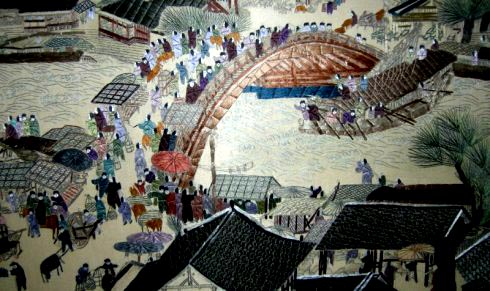

汴繡的代表作有《清明上河圖》和《百駿圖》、《五牛圖》、《八十七神仙卷》等。《清明上河圖》長525厘米,寬25.5厘米,將700多個不同形態(tài)的人物、20多只破浪行駛的船舶、90多頭牲畜、500多座古代建筑,維妙維肖地體現(xiàn)在繡制品上,使繡品上的人物、動物、建筑物具有強烈的立體感和濃厚的民間色彩。

汴繡多以人物風景擅長,其色彩搭配較其他繡種明快,奔放。而且在透明上常采用夸張的手法,且層次錯落有致,跨度較大,其針法細膩,構圖新穎在明暗接序上仍有自己的獨到之處。

宋之閨秀書,山水人物,樓臺花鳥,針線細密,不露邊縫,其用絨一二絲,用針如發(fā)細者為之,故眉目必具,絨彩奪目,而豐神宛然,設色開染,交書更佳,女紅之巧,十指春風,回不可及。

北宋滅亡后,汴繡遭劫一蹶不振。