-

沒有記錄!

歷史分析臺灣魏姓的源流與開封魏文化遺存

2014/3/24 9:36:22 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

魏姓是中華大姓之一,歷史悠久、源遠流長。考其起源,主要有以邑為氏和以國為氏,據(jù)《史記·魏世家》記載,公元前11世紀周文王第15子子高封于畢,后國滅。春秋時期,畢公高的嫡孫畢萬為晉獻公大夫,畢萬于公元前661年受封于魏邑(今山西芮城東北),畢萬的子孫以邑為氏,稱魏氏。

公元前453年,畢萬的后裔畢斯(即魏斯)聯(lián)合韓、趙滅掉晉國,三分晉地建立魏、韓、趙三國。魏國定都安邑(今山西省夏縣西北),魏斯當為魏文侯。公元前364年,魏惠王主政時為避強秦,將國都東遷至大梁(今開封市)。魏國在大梁建都長達139年,歷經(jīng)六代君主,魏國王族子孫以國為氏,成為魏姓之主源。

自戰(zhàn)國初年以來,以國為氏的魏姓世居中原。魏安王二十二年(公元前258年),秦將白起打敗了趙國駐長平的大軍,坑殺趙國降卒40萬,乘勝進逼趙國都城邯鄲。魏國公子信陵君“竊符救趙”名揚天下,其后人在中原一帶族旺人眾。信陵君的嫡孫魏歆漢代時任巨鹿郡守。其后,自漢至唐,這支以國為姓的魏氏族人在巨鹿枝繁葉茂,入仕者代不乏人。魏植又分為巨鹿東、西兩支。其后裔中名人有北齊侯射魏收。

唐代時期,魏姓最為顯赫。魏征、魏玄同、魏元忠、魏知古、魏漠、魏扶六人先后為相。其中巨鹿魏氏的代表人物魏征名貫古今。魏征,巨鹿曲城人。后徙居相州內(nèi)黃(今河南內(nèi)黃),入唐為太子洗馬。太宗即位,推為諫議大夫。貞觀三年(公元629年)任秘書監(jiān),參與朝政,后任侍中,多次勸唐太宗以隋亡為鑒,認為君好比舟,居安思危,戒奢以儉,深得唐太宗器重。其“兼聽則明,偏聽則暗”的古訓已成為古今名言。漢唐以來,由于巨鹿魏氏名人輩出,因而形成郡望。

魏征的十七世孫魏彌于唐末入閩,魏彌長子魏進富,徙居福建永定苦竹堡,次子進興居南靖梅林鄉(xiāng)。

當今居于臺灣臺北、臺中、新竹、高雄等地的魏姓是以國為姓、故地開封魏姓的后裔。據(jù)廣東《五華魏氏族譜》載,南宋末年開封蘭封人(今蘭考)魏良佐,字子元,授福建布政司參政,赴任途中經(jīng)江西贛州遇亂,遂卜居江西石城,魏良佐在石城傳二世,其子魏淑玉生子元、享、貞、利四人。南宋末年陸秀夫、張仕杰護送宋帝趙退居贛州。后元兵南下,趙逃往福州,贛州大亂,兄弟四人逃往福建南靖。后又徙居惠州長樂(廣東五華),成為五華一世祖。享公徙居福建汀州,后又居惠州龍川。元公在五華下傳十三世至應(yīng)浩公時,于清乾隆年間渡臺,在新竹新浦鎮(zhèn)上寮一五八番地開墾基業(yè)。

清代,魏氏族人入臺者以魏(開封人)信陵君后人魏征之十七世孫魏彌之后為眾,余多為開封蘭封人魏良佐之后人。

開封魏姓后人入墾臺灣的時間始于康熙末年,福建漳州南靖的魏文仲(屬魏彌之后魏進興派下),初居于臺南市一帶,后移至臺中縣烏日鄉(xiāng)。乾隆初期,來自客家地區(qū)福建汀州永定的魏愧烈(屬魏彌之后魏進興派下),墾居今新竹新浦鎮(zhèn)一帶。乾隆中期,福建客家汀州永定的魏德寬、魏行春(屬魏彌之后魏進興派下),入臺分居今彰化市和桃園縣平鎮(zhèn)鄉(xiāng)一帶。道光年間,廣東惠州陸豐的魏斐捷、魏春貴(屬魏元派下),二人墾今新竹縣芎林鄉(xiāng)。為加強聯(lián)誼,臺北市、高雄市、花蓮縣、桃園縣、新竹縣、金門成立了魏氏宗親會和世界魏氏宗親總會。

魏惠王遷都大梁城

戰(zhàn)國初期,七國并立,魏國首強;列國變法,魏國先行。

戰(zhàn)國初年,魏國拜李悝為相,最早實行社會改革,使魏國成為戰(zhàn)國早期強盛的國家之一。李悝死后,魏國由盛轉(zhuǎn)衰,魏惠王為避強秦,于公元前364年,從安邑(今山西夏縣西北),將國都遷至大梁(今開封市),并修筑了大梁城。

魏惠王十年(公元前360年),魏國從黃河開挖了一條運河大溝,魏惠王十一年(公元前359年),又開挖了鴻溝。大溝和鴻溝的開挖使齊、濮、淮、睢、潁、渦、汝、泗等諸條河道互為貫通,不僅加快了大梁城的經(jīng)濟發(fā)展,而且為發(fā)展黃河、淮水、長江流域的經(jīng)濟發(fā)揮了重要作用。

戰(zhàn)國時期,大梁城四周沃野千里,農(nóng)產(chǎn)品以稷(小米)、黍、麥、菽(豆)為主,十分豐富;冶鐵和紡織手工業(yè)盛極一時,紡織品十分著名,大梁城成為有名的“車馬往來,日夜不休”的大商巨賈的經(jīng)商之地。秦始皇二十三年(公元前225年),秦始皇派大將王賁攻魏,王賁從黃河經(jīng)鴻溝引水灌大梁。歷經(jīng)3個月,大梁城被淹成一片廢墟,魏王假向秦國投降,魏國旋即被秦國所滅。

魏惠王遷都大梁,魏國前后在開封建都長達139年,歷經(jīng)惠王、襄王、昭王、王、王、魏王假六代君主,不僅促進了魏國的經(jīng)濟和大梁城的發(fā)展和繁榮,而且對提升開封的歷史地位,為以后多朝在開封建都奠定了基礎(chǔ)。

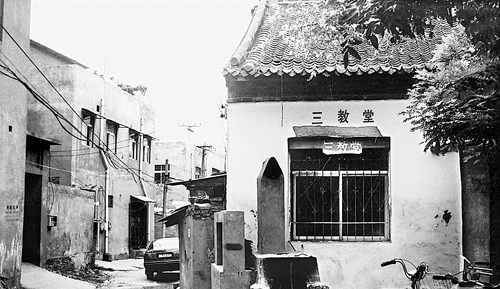

孟子游梁祠

周烈王六年(公元前368年),魏惠王即位,后“避秦遷梁”,人稱“梁惠王”。

惠王即位后,屢敗于齊,尤其馬陵一戰(zhàn),大將龐涓被殺、太子被俘,秦衛(wèi)鞅伐魏,迫使河西求和。為求富國強兵,惠王“卑辭厚禮以招賢者”。公元前336年,著名的儒家大師孟子來到大梁,惠王求教于孟子。孟子向惠王獻首倡“仁義治國”之道,以“五十步笑百步”勸魏惠王。公元前339年,孟子又向惠王之子襄王答對。孟子在大梁宣傳儒家學說,闡述治國安邦之道,雖未被魏王采納,但孟子的治國安邦之道卻為后世所遵循,對中國儒家思想的形成和發(fā)展產(chǎn)生了深遠的影響。為銘記孟子見梁惠王這一重要歷史事件,北宋時期開封始建“孟子游梁祠”。

游梁祠始建于宋代中葉,在東京(開封)里城西南(今包府坑附近一帶)。明代,游梁祠被視為“教化民眾”之所。明萬歷三十一年(1603年),重修游梁祠時,在祠前新增牌坊,東、西各建齋舍十八間,規(guī)模宏大,盛極一時。

清順治十二年(1655年),時任開封知府朱之瑤重建游梁祠于新府學明倫堂之后。康熙二十八年(1689年),巡撫閻興邦又在開封府文廟北、貢院之東重新修建游梁祠和游梁書院。據(jù)記載,此次重修游梁祠,“重門甬道,堂廡巍然”,正殿上書康熙皇帝御書“倡明仁義”匾額,莊嚴肅穆、巍峨壯觀。

乾隆四年(1793年),游梁祠又進行擴建,新增正殿五楹、東西廡各五楹及房舍、門宇、墻垣等。乾隆三十四年(1769年),又重修一次,祠堂面貌為之一新。

道光二十一年(1841年),黃河水再淹開封,游梁祠及書院漸廢。同治十三年(1874年),巡撫錢鼎在祠東重建游梁書院。光緒二十八年(1902年),在書院舊址建立新知學堂。民國三年(1914年),因經(jīng)費不足,新知學堂停辦。自此以后,游梁祠及書院無人托管,日趨頹廢。

游梁祠年久失修,歷經(jīng)滄桑,至今祠跡猶存,現(xiàn)存兩殿及古碑兩通。一碑為清康熙二十八年(1679年)《游梁書院碑記》,一碑為清嘉慶五年(1800年)《重修游梁祠碑記》。目前,石碑作為孟子游梁的歷史見證,受到了文物保護部門的重視。1982年,開封市文管會重建碑樓加以保護。

信陵君竊符救趙

戰(zhàn)國魏昭王少子無忌,受封于信陵(今寧陵),人稱信陵君。魏公子信陵君兼才文武,善于待人,門下常有食客3000人,同齊國孟嘗君、楚國春申君、趙國平原君并稱戰(zhàn)國“四大名君”。

公元前258年,秦將白起打敗了駐在長平的趙國軍隊,坑殺趙國降軍40萬,乘勝進逼趙國都城邯鄲,一舉滅趙,進而吞并韓、魏、楚、燕、齊五國,完成其統(tǒng)一中國之霸業(yè)。

趙國都城邯鄲被困,趙王向楚國求救,楚國派春申君率兵救援。趙國又向魏國求援,魏國是趙國的鄰邦,唇齒相依,魏公子信陵君的姐姐又是趙惠文王之弟、平原君的夫人,皇親聯(lián)姻,救趙責無旁貸。魏王派大將晉鄙率軍十萬救援邯鄲。

秦王得知魏王救趙的消息,十分惱怒,遂派使者威脅魏王。魏王懾于秦王之威,急令大將晉鄙率兵停駐鄴城。

邯鄲被困之后,趙國多次向魏王求救,魏軍遲遲不至,平原君暗派使者向信陵君求助。信陵君素來主張抗秦,多次勸魏王進兵,申明大義,但魏王迫于秦國壓力,始終按兵不動。

信陵君勸說魏王救趙不成,決定孤注一擲。其手下謀士侯嬴獻計,讓魏王愛妃如姬盜“兵符”調(diào)兵,解救邯鄲。信陵君依計而行,盜取“兵符”,帶武士朱亥持兵符前往邯鄲。大將晉鄙頓生疑竇,朱亥用鐵槌殺死晉鄙奪得兵權(quán)。

為鼓舞士氣,信陵君命軍中父子俱在軍中者,父歸;兄弟俱在軍中者,兄歸;獨子無兄者,歸養(yǎng)父母。魏軍士氣大振,最后選得精兵八萬直奔邯鄲,一舉擊退秦師,解了邯鄲之危。

信陵君大敗秦軍功成名就,名揚天下,但因竊符殺將,無法回魏,只得僑居趙國。

公元前247年,秦將蒙驁伐魏,連陷數(shù)城。魏王恐慌,急忙派人召回信陵君回魏,命為上將軍,率軍抗秦。諸侯聞得信陵君為將,紛紛響應(yīng),遣師援魏。信陵君五國聯(lián)軍,大敗蒙驁,使秦軍敗退函谷關(guān)。

秦王深忌信陵君掌兵,密使人持萬金收買晉鄙舊部向魏王進讒。魏王昏庸無道,解除了信陵君的兵權(quán)。信陵君壯志未酬,后抑郁而死。

信陵君死后葬于開封城南(今金鐘李村西),墓高約一米、直徑15米,頗為壯觀。

魏都大梁由于信陵君“竊符救趙”這一千古不朽的歷史事件,使開封的知名度越來越高,后人贊譽魏都大梁詩曰“琪樹明霞五鳳樓,夷門自古帝王州”。信陵君的深遠歷史影響由此可想而知了。

魏征墓、魏征廟、魏征廟村

魏征墓位于開封尉氏縣洧川鎮(zhèn)西北1.5公里魏征廟村。魏征,巨鹿人(今河北館陶),后徙居相州內(nèi)黃(今河南內(nèi)黃),唐初任秘書監(jiān),勸諫唐太宗李世民,以君為舟,以民為水,“水能載舟,亦能覆舟”,勸誡執(zhí)政者關(guān)心民生,以求長治久安。魏征去世之后,唐太宗嘆曰:“以銅為鑒,可正衣冠;以古為鑒,可知興替;以人為鑒,可明得失。征殞,朕亡一鑒矣。”

現(xiàn)存魏征墓冢高大,四周樹木林立,十分壯觀。

據(jù)記載,魏征死后,后人敬仰魏征的高風亮節(jié),遂在魏征墓前修建魏征廟,以資祭奉。魏征廟,始建之確切年代待考。廟坐北向南,大門寬敞宏偉、氣勢恢弘。魏征廟歷盡滄桑,年久失修,現(xiàn)已失原貌。現(xiàn)存大殿一座、拜殿三間,拜殿外東西墻壁嵌存明天啟四年(1624年)《重修碑記》、大明開封府《魏公廟金神重修碑》、清順治十六年(1659年)《重修金神碑》、清康熙二十五年(1686年)《魏公廟重修門碑》四通。殿前立清雍正五年(1727年)《今椿魏公神像暨滿堂神像碑》,碑文記載了重修魏征廟之經(jīng)過。魏征廟于1985年被列為縣級文物保護單位。

魏征廟村始建于明朝洪武年間,周、梁兩姓人家于洪武初年從山西洪洞縣徙居此地。初在魏征廟四周建房居住,故名“魏征廟村”。

魏征廟、墓附近原有魏姓人居住,由于歷史上黃河在尉氏縣一帶泛濫,魏姓后裔幾經(jīng)遷徙,現(xiàn)集中居住于洧川鎮(zhèn)東南魏莊,現(xiàn)魏莊居住尉氏家族人口逾千人,也是魏國(開封)以國為姓的魏姓后裔。