- 1、石秤砣的故事

- 2、漯河廉吏故事——陳實篇

- 3、漯河廉吏故事——袁安篇

- 4、漯河廉吏故事——繆肜篇

- 5、漯河廉吏故事——范滂篇

- 6、“四菜一湯“的由來

- 7、左胡玄智斗主考官

- 8、左胡玄買雞蛋的故事

-

沒有記錄!

- 1、左胡玄買雞蛋的故事

- 2、石秤砣的故事

- 3、漯河廉吏故事——陳實篇

- 4、漯河廉吏故事——袁安篇

- 5、漯河廉吏故事——繆肜篇

- 6、漯河廉吏故事——范滂篇

- 7、“四菜一湯“的由來

- 8、左胡玄智斗主考官

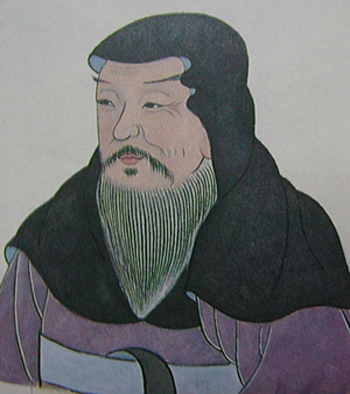

漯河廉吏故事——陳實篇

2013/10/31 10:11:10 點擊數: 【字體:大 中 小】

陳實,字仲弓,東漢末年潁川人,即今郾城區新店鎮臺西村人。

陳實少時勤奮好學,坐立誦讀,手不釋卷,品德學識為鄉人推崇。縣令聽說后,專門召他來見,一番談話后,縣令頗感此年輕人有見識,是位棟梁之材,就讓他到太學里學習。過了一段時間后,縣令想讓他在身邊做個小官,但陳實婉言拒絕。縣令多次召見,他索性避隱到陽城山中潛心讀書。當時,縣里剛好發生了一起謀殺案,正在辦此案的楊吏,百般尋覓沒有頭緒,聽說陳實的事后他遂起了疑心:為何眾人一心想謀求的差使,陳實不為所動,還自己跑到山中隱藏起來?其中定有原由,他殺人后畏罪潛逃躲避山中也未可知。于是,立即派人將陳實從山中五花大綁地抓來審問。又是拷打又是刑逼,招數用了不少,楊吏也沒有得到任何口實,最后,由于證據不足,陳實被拘役一段時間后無罪釋放了。幾年后,陳實做了督郵,專門負責監督郡所屬各縣官吏的功過。他不但不對當年之事興師問罪,反而不計前嫌,私下里委托縣令請楊吏前來暢敘鄉情。他對縣令說:“當年之事,也不是楊吏原意,如今案情早已水落石出,想必楊吏也痛悔不已。過往之事,就讓他順水東流吧。”同僚們知道后都為陳實的心胸之寬廣感嘆不已。

陳實出任郡功曹時,皇帝近臣中常侍侯覽,介紹一位親信,要太守高倫任用為吏。高倫不敢怠慢,便任用他為文學掾。陳實認為此人無德無才,不能勝任,便對太守高倫說:“此人不可用,而侯常侍交辦的事也不能不辦。既然你很為難,那么就以我個人反對為名,把此人給辭退,然后把我給降到處署使用。不管別人對此有何看法,而我全為朝廷著想,問心無愧。”高倫雖知委屈陳實,但別無他法,便照他的意見辦了。此事一出,同僚們議論紛紛,認為陳實因彈劾中常侍親信而弄得自己被降職,此舉非明智之舉,而他從不解釋,只一笑置之。不久,高倫升任尚書,即將到朝中任職,郡中眾官員為他送行至輪氏縣時,他才忍不住地對大家說出實情,并無限感慨地說:“陳君可謂善則稱君,過則稱已者也。”眾人知情后無不為陳實正直高尚的品德所嘆服。

后來,司空黃瓊選忠厚正直的人為官,就讓陳實做聞喜(今山西省絳縣西)長。不久,又改擔任太丘(在今河南永城)長,故時人稱陳實為陳太丘。陳實以德施治,關心、愛護百姓,為官清正廉明,黎民安居樂業,鄰縣百姓多向其轄境遷徙。后來沛國相違法賦斂,加重百姓負擔,陳實身為地方屬官抗之無力,從之不甘,無法阻止,最后便憤然棄官。

東漢后期,因外戚、宦官專權,政治黑暗,一些士大夫對此痛心疾首。他們對于宦官的專橫尤其痛恨,并時加抨擊。然而專權的宦官卻藉(jiè)皇帝之力,誣告士人與太學生們“誹訕朝廷,疑亂風俗”,對東漢朝廷的統治將極為不利,反將士大夫和太學生誣為“黨人”而加以禁錮,“黨錮之禍”由此形成。它使賢良忠義之士多受株連,慘遭迫害,陳實亦未能幸免。當時受株連者有的逃避他鄉,有的請求赦免,陳實卻大義凜然地說:“吾不就獄,眾無所恃。”并主動投獄,為他人承擔責任,一年后方遇赦出獄。陳實這種舍己為人、舍身求義的大無畏精神,在當時是很受天下士人的欽佩和敬重的。但陳實也因反對宦官專權,遭黨錮之禍被禁錮,不許再做官,前后長達二十年之久。

“黨錮之禍”后,陳實遂懸車告老,退隱家鄉,隱而不仕。陳實不僅學識淵博,而且佼不謅上,愛不瀆下,品行端方,為人正直。其在鄉閭,平心率物,修身養性,深得群眾敬仰。村里凡遇有人打官司,雙方總是愿意先請陳實公正判決,陳實也總能將其中的是非曲折分析得入情入理,并能善誘善導,使各方當事人都心悅誠服,所以當時流傳著“寧為刑罰所加,不為陳君所短”的諺語。由此可見陳實深明大義,其高尚的德行為遠近所嘆服。

陳實在鄉里,也非常注意以良好的風尚道德感化人們,我國著名的二十四史之一《后漢書》中有《陳實傳》,其中載有在郾城方圓流傳較廣的“梁上君子”一史實。說的是陳實晚年,當時發生災荒,百姓生活困苦。有一天夜里陳實就寢時,突然發現房梁上伏著一個人,他心中一驚,卻并沒有驚動梁上之賊,假裝沒有看到,不動聲色地穿戴整齊,喚來子孫,在正堂嚴肅地訓導他們說:“人生來本性并不是不善的,由于習慣成性,于是到了這種地步,譬如梁上君子就是這樣的啊!”小偷聽了非常吃驚,就從梁上跳到地下,跪地叩首請罪。陳實態度十分溫和地對他說:“看你的相貌神態,不像是惡人,大概是因生活貧困,才被逼如此的。你一定要克制自己,正當做人才是呀!”當即又送了他兩匹絹,放他回去,小偷非常感動,連連叩頭請罪,從此改邪歸正。這事傳揚出去后,全縣四鄉,再沒有人偷竊,地方清靜,百姓得以安樂。“梁上君子”的典故由此而來。

后來,毛澤東讀《陳實傳》,非常贊同陳實對待因饑餓到他家偷東西人的分析:“不善之本,未必本惡,習以性成,遂至于此,梁上君子者是矣。”并對陳實對這件事的恰當處理作了畫龍點睛的點評:人在一定條件是可以改造的。

距今臺王村中間的凌云臺東南約五十米處,原有一座紀念陳實事跡的“無梁亭”,據傳該亭建于清乾隆年間。“無梁亭”顧名思義就是沒有房梁。的確,這座“無梁亭”不但沒有房梁,就連一根木料也沒有用,它的建筑全部是磚瓦結構。據當地群眾說,“無梁亭”是為紀念陳實恩賜盜賊的功德被列為“郾城鄉賢”,供人們祭祀所建。“無梁亭”雖然建筑不大,但是它構思新穎,獨具匠心,可稱得上是古代建筑中的精品。“無梁”寓意為:無梁上君子藏身之處,以至全縣復無盜賊,更是進一步為頌揚“路不拾遺,夜不閉戶”的太平盛世而建。

陳實的學問人品深為后人所推崇、敬慕。中平四年(187年)陳實老死家中,享年八十四歲,各地親朋、百姓奔喪者有三萬人。當時的府丞親為主祭,東漢文學家、書法家中郎將蔡邕親為其提書碑文,大將軍何進贈謚“文范先生”。其墓葬位于今郾城西北二十公里處,臺王村北有一塊地名就叫作“陳實墓”。墓冢今天已蕩然無存,但幸存殘碑一段,碑文有“漢太丘長陳實墓”字樣,現保存于郾城區許慎紀念館。