-

沒有記錄!

從手卷看王鐸的情緒

2013/9/27 10:26:38 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

這里所謂情緒,不是指王鐸仕清之后對朝政或者對滿人的不滿,而是指他對于自己的書法因為某些人的看法所引發(fā)的情緒。他當(dāng)然對朝政會有看法,但是仕清之后與在明末崇禎朝時期相比較,這方面他是大大收斂了。崇禎朝時,他曾經(jīng)在皇帝面前針砭現(xiàn)實,差一點釀成大禍。比如崇禎十一年,其時國難當(dāng)頭,一方面是滿洲的皇太極舉兵關(guān)內(nèi),明朝官軍接連受挫,一方面是李自成、張獻忠的農(nóng)民軍分別攻占黃河流域和長江流域,明王朝處在岌岌可危的境地,而這個時候朝廷內(nèi)部因為主戰(zhàn)主和分歧,兩派斗爭愈演愈烈,令崇禎皇帝不知所措。其時王鐸任禮部右侍郎、教習(xí)館員,這一天經(jīng)筵開講,由王鐸講孔子《中庸·唯天下至圣》章。本來為皇帝講解經(jīng)傳史鑒,王鐸只要照章述意即可,可他偏偏結(jié)合實際,論及時事,講著講著竟然斥責(zé)起現(xiàn)實來,且措辭尖銳,以至觸怒了崇禎皇帝。但是入清之后,他再也沒有也不能這樣做,雖然清廷是以“原官禮部尚書管弘文院學(xué)士事、充明史副總裁”“重用”于他,但是畢竟改朝換代了,前朝舊臣事新主,他的精神脊柱無法直立,不敢公開發(fā)牢騷,也不可以對朝政說三道四,內(nèi)心受到了極大的壓抑。但這是不是沒有情緒了呢?不是。我們可以從他留下來的詩文,特別是一些詩文信札的手稿中讀到他的這種情緒,而更多、更大的情緒則轉(zhuǎn)移了,轉(zhuǎn)移到了他的書法上。

這個時候我們注意到了一個現(xiàn)象,即他一生中以杜甫的詩為內(nèi)容,并且以草書手卷的形式來書寫的書法作品許多都產(chǎn)生于這一時期。還有,這時他每每書寫杜詩便會得意,一得意便下筆無滯,仿佛神靈給力,紙上墨跡靈動極了。于是他要抒懷,當(dāng)然不是抒發(fā)政治懷抱,而是抒發(fā)他的藝術(shù)情懷——非常有趣,每作這樣的抒懷——即在卷末作題識的時候,他總是拿懷素來開涮,并且行文語氣都帶著一種情緒,所開涮的是關(guān)于書法所謂正脈和野道的問題。大家知道,王鐸書法宗二王,一輩子崇拜羲獻父子,至晚年依舊按日課“一日臨帖,一日應(yīng)請索”,而其臨帖,主要就是臨《淳化閣帖》中羲獻父子的法帖,這是正宗,被王鐸視為必尊之古,否則就是野道。而其對待“野道”的態(tài)度,即使像懷素這樣的大書法家,也照樣排斥。比如中年之后王鐸的書法在當(dāng)時的明代書壇名氣很大,欣賞他的人很多,有人評其書法出自懷素一脈,這當(dāng)然是褒其書法,絕無貶義,不料王鐸十分反感,引發(fā)了情緒。他甚至不止一次將這種反感和情緒發(fā)泄到了他的草書杜甫詩卷上:

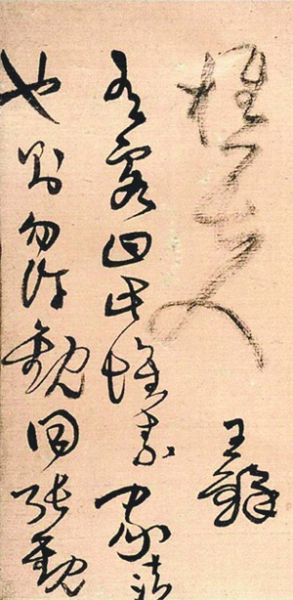

其一,上海博物館收藏,王鐸草書唐人詩卷。詩卷作于順治三年,紙本,縱30.2cm,橫698.5cm,書唐詩十首,書法恣意汪洋,寫得極為痛快,規(guī)模之大,在王鐸傳世書法手卷中也屬少見。卷末有題識:“吾書學(xué)之四十年,頗有所從來,必有深于愛吾書者。不知者則謂為高閑、張旭、懷素野道,吾不服!不服!不服!”這是他拿懷素等宣泄自己書法情緒最著名的一則題識。

其二,王鐸草書杜甫詩卷,現(xiàn)不知藏于何處,收錄在《王鐸書法全集》中。也是紙本,作于順治丙戌年,規(guī)模雖不如上博本,但是這卷作于“北畿”瑯華館中并且是在“帶酒微醺”狀態(tài)下寫成的草書詩卷,也是氣勢張揚。卷末題識中王鐸是這樣寫的:此卷乃“書于北都瑯華館,用張芝、柳(公權(quán))、虞(世南)草法拓而為大,非懷素惡札一路,觀者諦辨之,勿忽”。“諦辯”、“勿忽”就是仔細(xì)看、仔細(xì)辯,不要疏忽。

其三,首都博物館也藏有一卷王鐸草書唐人詩卷,該卷未署作年,依其書風(fēng)應(yīng)該也是王鐸仕清之后的作品。紙本,該卷規(guī)模也很大,縱34.5cm,橫654cm,共書唐詩九首,其中五首為杜詩。觀其氣勢,王鐸仿佛手握天縱之筆,隨意揮灑,寫得非常自如。完了,他僅用幾個字作題識,依然開涮懷素:“有客曰此懷素家法也,則勿許觀。”聽聽這語氣,不顧及觀者情面也不顧及儒家“禮數(shù)”,那其實是對視其書法出自懷素一路的人下了逐客令,如果這樣,他不允許人家再看他的書法作品。

還有一個手卷中王鐸也宣泄了同樣的情緒,鮮為人知,這個手卷在美國,也是草書,紙本,縱29.8cm,橫418.5cm,書杜甫近體詩六首。此卷作于“丁亥三月”即順治四年三月。王鐸一定也很得意此卷的書寫,于是又開涮,拿懷素說事,這一次他說得更明白:“我學(xué)獻之、伯英(張芝)、誠懸(柳公權(quán)),恐人誤以為懷素惡道,則受其謠琢矣!”

這四個手卷是相繼書寫的,體現(xiàn)了王鐸對自己書法的自負(fù)和驕傲。但是檢索王其傳世作品,此前似乎并不多見他如此集中書寫杜詩,也不見他有如此小覷懷素的言論,這值得尋思。王鐸崇拜杜甫,并以杜甫況比自我,在詩中常有對現(xiàn)實的抱怨,流露了真性情。他對自己的詩是自負(fù)的,仕清之前作書法經(jīng)常書寫的就是自己的詩作。而晚年境況大變,仕清使他精神壓抑,作書法多寫杜詩是因為書寫杜詩既解心情,還可以托古避嫌,并且洋溢他的才情,說到底是因為政治情緒受到了壓抑,藝術(shù)情緒才得以張揚。于是出現(xiàn)了前所未有的書寫暢意,“好書數(shù)行”便屢屢出現(xiàn)在他的草書杜詩卷上,這個時候埋藏在心底的藝術(shù)情緒得以爆發(fā),終于說出了小覷懷素的話,若早五年十年,且書寫的是自己的詩作,我想他不會如此小覷懷素。胡西林【原標(biāo)題:從手卷看王鐸的情緒】