-

沒有記錄!

王鐸:明清書法板塊的領軍人物

2014/12/29 9:06:34 點擊數: 【字體:大 中 小】

秋拍亮點

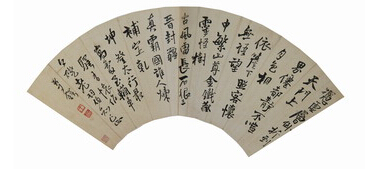

在剛剛結束的2014年秋拍上,中國嘉德推出中國拍賣史上首個大型明代書法家王鐸精品書畫專場——“王鐸的筆底毫端”,此專場包含王鐸書法精品20件,總成交額82,144,500元,成交比率達到95%。其中,王鐸寫給好友今礎的八幅扇面全部成交。全場拍品涉及了大量珍貴的歷史信息和藝術價值,能夠梳理王鐸書法藝術風貌,并且對于王鐸的生平交游、帖學成就、自作詩文等方面的研究具有重要學術價值。

除了嘉德推出的王鐸重量級專場外,榮寶拍賣也呈現了“王鐸詩文稿墨跡”部分,這批以行書為書體的詩文稿出入于“二王”間,詩中多有涉及明朝末年社會動蕩、李自成起義、清兵入關等事件,可謂是直擊明末清初歷史的第一手資料。

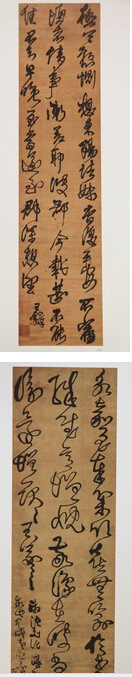

此外,12月初開拍的北京匡時國際拍賣有限公司的秋拍“暢懷”中國書法夜場 上,也將有王鐸數件作品亮相,其中有王鐸作于1651年的行書贈敷五文語立軸,作于1646年的草書七絕七首手卷 ,作于1646年的行書節臨《辭奉帖》鏡心 等。

領軍明清書法板塊

從中國書法拍賣市場近年的發展歷程看,由于宋、元書法可流通的作品可謂鳳毛麟角,明清書法已經成為拍賣市場的一大主力,王鐸作為晚明書法家的代表,理應得到市場的認可。但從市場初期表現看,由于“重畫輕書”觀念影響,古代書法作品市場一直不溫不火,王鐸的書法也表現一般,2002年,其一件《行草詩文》立軸在上海朵云軒獲價72萬元,在當時已屬高價。

2004年,中國嘉德的一件王鐸《行書五言詩》,估價僅40萬至45萬元,最終的成交價卻高達107.8萬元,這也是第一件成交價過百萬元的王鐸作品。2005年,在西泠印社秋拍中亮相的王鐸《詩稿墨跡冊》冊頁獲價192.5萬元。2006年,一件估價80萬至120萬元的王鐸《書法》在西泠春拍中獲價205.7萬元。

從2008年開始,王鐸書法的行情開始大漲,共有7件作品成交價突破了百萬元大關。當年西泠印社春拍,一件王鐸的書法作品《行書沙河鎮作五言律詩》立軸估價100萬至150萬元,在諸多買家的競相叫價中,以308萬元的高價成交,創下王鐸作品拍賣的最高價。2008年春拍中,王鐸的書法作品屢屢創出佳績,如中國嘉德的王鐸《自書詩文稿》冊頁拍出了212.8萬元的高價,高出估價近3倍。

王鐸的作品近年來不斷有精品出現在各大拍場,交易活躍,表現突出。2010年匡時公司秋拍“古代書法專場”,王鐸《雒州香山作》以4536萬元成交;《宿江上作詩軸》以3696萬元成交;《臨張芝貼》以1120萬元成交;《臨王獻之敬祖鄱陽貼》以784萬元成交,4件作品總成交額一億零一百三十六萬元。自此,伴隨著古代書法整體的行情大漲,王鐸書法的精品都保持在千萬的價位,無疑成為明清書法板塊的領軍人物之一。

明末草書集大成者

中國草書藝術經歷了2000多年不斷的發展變化,行草書的發展至明清之際,各種創作表現技法均得到了充分的發揮,王鐸正是此際具有創造性的古典草書的集大成人物。

王鐸行草初學“二王”,“獨尊羲獻”,精臨百帖,甚得筆意。后又受米芾、顏真卿、張旭等人的影響,終于入古而出新,形成了自己的風格。在明代中葉后浪漫主義書風的影響下,他以自己的胸臆化古法于筆端,線條遒勁蒼老,藝術風格具有個性特征。以他的線條與明代另兩位草書家徐渭、祝枝山作比,則他的遒勁既有異于徐渭的粗放,也有別于祝枝山的生辣。

王鐸是一位卓有才華的書法家,他以數十年辛勤的探索,創作出了大量在形式上饒有意味、線條優美的佳作。他的書法無論是偉岸豪遒的大楷閣書、高古樸厚的小楷書,還是他那飛騰跳挪的行草書,置之于晚明清初的書苑中,都應是當仁不讓的一流作品。

王鐸書法在明末有“南董北王”之稱,與董其昌齊名。清人張庚在《畫征錄》評王鐸:“余于睢州姜郎中泰家見所藏覺斯為袁石愚寫大楷一卷,法兼篆、隸,筆筆可喜⋯⋯若據此卷之險沉著,有錐沙印泥之妙,文敏尚遜一籌。”若在后人看來,論筆力,當時的書壇領袖董其昌都稍遜一籌。海派大師吳昌碩《缶廬集卷四》中有詩贊王鐸曰:“歸前突兀山崄巇,文安建筆蟠蛟螭。”“有明書法推第一,屈指匹敵空坤維。”近代書法大家沙孟海在《近三百年的書學》評王鐸:“一生吃著二王法帖,天分又高,功力又深,結果居在于明季,可說是書學界的“中興之主”。啟功先生更有:“王侯筆力能扛鼎,五百年來無此君”的贊嘆。

歷史上,王鐸是一個有爭議的人物,由于“降清”、“仕二主”,大節有虧,被塵封了幾百年,直到近年才被世人所矚目,時代與個人的悲劇造成了他矛盾沖突而苦難深重的內心世界,但王鐸在書法上的成就和貢獻有目共睹,豈能因政治上的影響而“以其人而廢之”。

影響日本當代書風

日本人對王鐸的書法極其欣賞。他的《擬山園帖》傳入日本,曾轟動一時。第二次世界大戰之后,在日本流行著一個現代日本書法派系“明清調”。這個派系便是以宗法王鐸書風而得,以此足見王鐸書法對日本書界影響較大,甚至有“后王(鐸)勝先王(羲之)”之說。在日本明治、大正期間,王鐸等書家被《書道及畫道》雜志以及吉田苞竹的《碑帖大觀》等出版物屢次介紹宣傳,使他在日本書法家的心目中地位甚高。

日本的過本史邑、廣津云仙、村上三島、木村知石等書法家們都對王鐸、張瑞圖等人的作品進行認真研究、臨摹。有時他們以試驗的心情進行創作。戰后雄踞書壇的村上三島,也是日本關西書壇的指導者,對王鐸書法極力推崇,1981年,村上三島曾帶領眾多弟子,以朝圣之心前往中國河南孟津參拜王鐸故居,前文所述北京匡時五周年秋拍以4536萬的成交的王鐸《雒州香山作詩軸》便是村上三島的藏品,堪稱是中國古代書法史上的經典名跡,當年在業內曾引起不小的轟動。

村上三島對王鐸書法在日本的影響起了極大的推動作用。一次他在日本書道報國會展上把取法于王鐸書風的作品展出時,得到日本書壇權威人士遷本史邑的鼓勵。在王鐸大幅書法作品的影響下,由用原對裁的四尺宣紙寫條幅變為用九尺長條幅作書。以“明清調”為首的新時代的書法運動在日本得到迅猛發展,成為統領日本書壇的主流。

辨識真贗

王鐸的傳世書法作品,散見于國內外著名博物館以及個人手中,數量眾多,王鐸作書“一日臨帖一日應求索”,五十年如一日,加之世人珍愛,故傳世數量不少,近年拍場上也屢屢出現,但其中難免眾多的仿品,新仿或舊仿均有,好一些的可得形似,不好的連字形都不像,共同的特點是缺乏王鐸書法的神采。王鐸世稱“神筆”,技巧已經達到了爐火純青的地步,對一般的仿品只要在章法、墨法,筆法上稍加鑒別,便不難辨識真贗。

王鐸書法中鋒運筆,干枯濃潤、迅捷遲緩、方折圓轉極富變化,每個變化的線條似乎都極為有序。在章法布局上,王鐸既注意于單字的似欹反正,在各個偏旁部首的組合關系上作文章,同時還以數個字、一行字或一幅字為單位,處理這種欹正的變化。王鐸的用墨由濕漸干、由干漸枯,從最濃到最淡,從漲墨到渴墨,潤燥相間,運用自如,具有十分強的節奏感。他將漲墨法用到極致,以墨的流動與漲瀋來粘并筆畫,形成塊面,一方面簡潔了形體,避免繁瑣;另一方面造成塊面與線條的對比組合,增加了表現力。

以王鐸《臨帖草書軸》為例,此作品宗法“二王”,得米芾之筆意,以中鋒為主。用圓轉的篆書筆意來寫轉折,顯得沉著含蓄,又時用折鋒增添剛健之數起筆、轉折處又多圓筆,提按頓挫變化較大時出顫動之筆,墨色由濃到淡及枯,層次豐富,呈現出奇肆的風骨結體疏密相間,章法大小錯落有致,線條分外隨意,自由奔放,渾然天成,通篇氣勢雄渾,筆力勁健,大氣磅礴,跌宕起伏。

王鐸的書法所達到的境地,仿作是無論如何也難企及的。凡仿品都是唯恐不像,所以總是束手束腳,不敢放開;或者刻意模仿,故意歪歪扭扭,落于丑怪;或者筆畫僵硬,特別是轉折處非常刻板,運筆或無力,或輕飄、或浮滑,缺乏變化。造假之作,常于結體體轉折處扭結失形,筆畫或過于用力,顯得躁硬橫強;或用力不足,顯得浮淺薄弱,與真跡的厚實生勁相差甚遠。