精彩推薦

熱點關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

洛陽宮燈制作藝人:傳承千年技藝 守護文化靈魂

2012/11/14 15:09:32 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

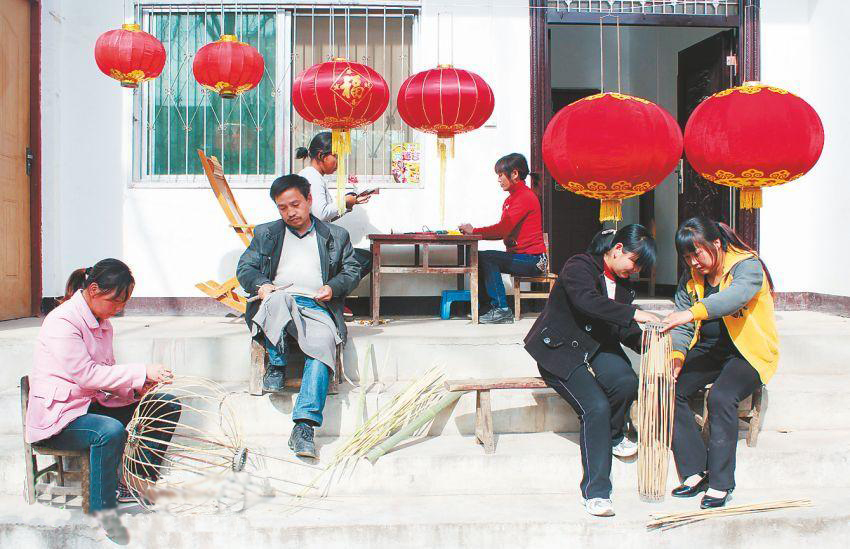

張志良和他制作的宮燈。宮燈被看做喜慶吉祥之物,成為中國傳統(tǒng)文化的一個符號。洛陽宮燈的歷史悠久,洛陽民間制作宮燈也極為普遍。然而,隨著現(xiàn)代工藝的改進,如今,洛陽已鮮見手工做燈的藝人。近日,我們來到洛寧縣長水鄉(xiāng),走近洛陽宮燈非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人張志良,用鏡頭記錄下他用傳統(tǒng)技藝扎制成的一盞盞大紅燈籠,傾聽他與宮燈的那些事。

削竹篾, 宮燈據(jù)考證起源于西漢時期。東漢光武帝劉秀建都洛陽后,為了慶賀天下一統(tǒng),在宮廷里張燈結(jié)彩,一盞盞紅燈籠光耀夜空,宮燈之名,由此誕生。后來,宮燈傳入民間,隋唐以后,每到元宵佳節(jié),家家戶戶宮燈高懸,異彩紛呈。 史料中的宮燈選材考究,用雕竹雕木做骨架,外裹絹紗、玻璃等,上面繪著人物、花鳥、山水以及戲曲故事等

打磨竹篾, 洛陽宮燈為純手工制作,工藝考究,有70多道工序,需要材料包括燈底、燈桿、燈篾、燈罩、金紙、糨糊、熬膠、線穗等;工序主要有:上燈、捏燈、網(wǎng)燈、糊燈、補燈、描膠、鑲燈、洗燈、裝飾等。 “洛陽宮燈和其他地方宮燈的做法不同,尤其體現(xiàn)在選材上。”張志良說,洛陽宮燈的燈篾選用的是洛寧淡竹,這種竹子皮厚、有彈性,做成的燈篾不易變形,久放不走樣;膠的配方和熬制也很講究,膠稀了黏性不強,稠了燈干后又會留痕跡。此外,打糨糊也是一道技術(shù)性很強的工藝,有時需要十幾次的熬制……

制作骨架 ,張志良的這一身手藝,源自他的父親張存明。 張存明18歲時就前往洛陽學習宮燈制作技藝,由于聰穎好學,很快就得到師傅真?zhèn)鳎炀氄莆樟寺尻枌m燈的制作技藝。后來,張存明在洛陽多家燈廠從事技術(shù)指導,在老城一帶很有名氣。張志良從小就耳濡目染,對宮燈制作這一傳統(tǒng)工藝興趣濃厚。1988年,20歲的張志良高中畢業(yè),跟隨父親在老城學習做燈,在父親的言傳身教下,他的技藝越來越嫻熟。如今,老城東大街仍有許多人對這對做燈“父子檔”印象深刻。

裹上燈罩 , 張志良說,2005年后,制燈老藝人相繼離世,再加上年輕人嫌做工復雜、掙不了錢,都不愿學,洛陽宮燈技藝青黃不接。“我很愛做燈,也會繼續(xù)做下去,更希望老祖宗傳下來的技藝能發(fā)揚光大。”張志良說,他創(chuàng)辦的洛陽宮燈洛寧傳習所已經(jīng)培養(yǎng)了30多名制燈藝人,他想將洛陽宮燈的制作工藝編成小冊子,方便更多人參考學習。(原標題:洛陽宮燈制作藝人:傳承千年技藝 守護文化靈魂)

責任編輯:M005文章來源:洛陽網(wǎng)(2012-11-14)

相關(guān)信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

河南農(nóng)家樂網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

吳氏網(wǎng)

秦氏網(wǎng)

中華舒氏網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

福客民俗網(wǎng)

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

秦腔戲曲網(wǎng)

中國晉劇藝術(shù)網(wǎng)

揚州揚劇網(wǎng)

梨園網(wǎng)