-

沒有記錄!

龍門書院:亂世中的一方凈土

2013/9/29 10:29:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

五代十國時期是我國歷史上動蕩不安的割據時代,同時也是我國古代書院飛速發展的關鍵時期。誕生于這一時期的龍門書院,與唐代麗正書院等官方書院主要治學不同,已發展成為以培養人才為主要目的的教育機構。

1、動蕩社會中的一方凈土

唐天祐四年(公元907年),一代權臣朱溫廢唐哀帝自立,建立后梁。新政權的建立,不但沒有結束數十年的戰亂兵荒,反而開啟了新一輪長達半個多世紀的軍閥分裂割據時期——五代十國時代。

在我國歷史上,五代十國是野心家、陰謀家的天下,他們僭越禮制,分裂割據,征戰連連。動蕩的社會對文化傳承與教育均產生了重大影響,同時也挑戰著文人的操守與信念。

在唐末至宋初的半個多世紀里,地方的官學被廢止,教育沒落。然而,正是這種離亂的環境以及官學的不興,給了私學性質的書院更好的生存空間和更高的生存價值。

據有關史料記載,在唐末和五代,為躲避戰亂,文人志士大量遷徙到遠離塵囂的僻靜山野之中,他們或讀書林下以養性潛修,或結廬山中以藏書聚徒,承擔起了“救斯文于不墜”的社會責任。因而,萌芽于唐代的書院尤其得到士人們的青睞,成為動蕩社會中一個耀眼的閃光點。洛陽龍門書院即是這樣一座書院,為士人們提供了亂世中的一方凈土。

五代十國時期的書院,基本繼承了唐制,仍然沿著官府和民間兩條路徑發展。多數政權依然設有集賢書院,“掌管刊印古今經籍,辨明邦國大典”,以備應對。然而,由于政權更替頻繁,真正開展實質性工作的少之又少。

與官方書院的境遇大相徑庭的是,這一時期的民間書院得到了飛速發展。據有關資料統計,在這半個多世紀里,有名可查的民間書院共有13所,地域分布很廣,尤以河南、江西、福建等省居多。

2、時人來此深造實現志向

龍門書院是北宋第二位科考狀元張去華父親張誼的“母校”。

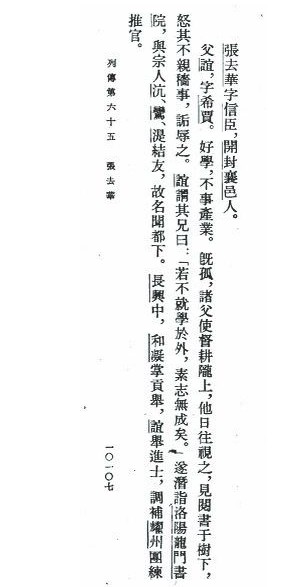

據《宋史》記載,張誼,字希賈,今河南省睢縣人,他勤奮好學,但“不事產業”。其父死后,叔叔伯伯叫他到“隴上”督耕,他卻不務正業,“閱書于樹下”,根本不管農民如何耕種。張誼的行為,引起叔伯們的強烈不滿,并辱罵張誼。

這下子,張誼不干了。他找到哥哥說:“我不愿意一輩子當農夫。如果不外出求學,我將來的志向就無法實現。”說完,他就跑到龍門書院求學,與張沆、張鸞等人結為朋友,很快聞名洛陽。

后唐長興年間(公元930年-公元933年),和凝(公元898年-公元955年,著名文學家)掌管貢舉。張誼考中進士后,成了和凝的門生,任耀州團練推官,后又歷任右補闕、集賢殿修撰、禮部員外郎、侍御史、知制誥、禮部郎中等職。

后漢建立后,張誼升任中書舍人。此時,蘇逢吉、王章之流攀附后漢高祖劉知遠,并得到重用,官紳們大多依附他們,張誼不屈服于他們,因而遭到他們的嫉恨。

后來,劉知遠派遣張誼為吳越宣諭使,與兵部郎中馬承翰一同前往。張誼乘著酒興,說了一些輕薄吳越王的話,被馬承翰懷恨在心,于是上奏說張誼擅自鞭打防御官。后又在一次晚宴上,微醉的張誼與馬承翰斗起嘴來,互不相讓。于是,張誼被貶為均州司戶,后悲憤離世。

由此可知,此時的龍門書院不同于唐代的麗正書院(集賢書院)的是,它已發展成為一處真正為治學之士提供就學機會、以培養人才為主要目的的教育機構。

3、獨立文化品格影響后世

龍門書院等五代十國時期的書院大多兼具以下三個特點——

第一,與唐代官方書院主要是讀書治學之處不同,五代十國時期的書院更多是招徒講學,已具有一定的學校性質,在傳播文化方面發揮了重要作用。

第二,為躲避戰亂,五代十國時期的書院大多興建于山野之間。為維持書院生存,書院師生必須開墾荒地以求自給,這標志著我國古代教育進入一個全新的時代,即“書院耕讀時代”。

第三,書院創辦者的獨立文化品格和開拓進取精神,也為戰亂中的黑暗帶來了一線希望。

五代十國時期的書院雖然數量有限、影響范圍有限,但為兩宋時期書院的勃興和成熟奠定了基礎。正如我國著名歷史學家錢穆所說:“它是黑暗中的一線光明,潛德幽光,必大興于后世。”(記者 姜春暉 文/圖)(原標題:龍門書院:亂世中的一方凈土)