-

沒有記錄!

老人洛陽生活70年著書《洛陽懷舊》 搶救老城文化

2013/10/23 9:52:40 點擊數: 【字體:大 中 小】

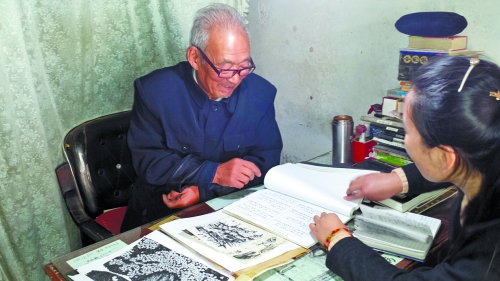

李龍成向記者講解作品

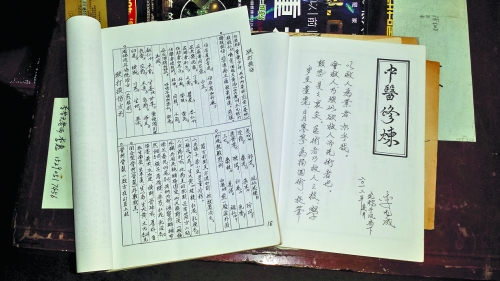

李龍成自己書寫裝訂的醫書

核心提示|“有一天我們老了,老城的記憶就埋入黃土了。”74歲的李龍成花費一個月時間寫下《洛陽懷舊》一書。他告訴記者,寫這本書的想法萌生于“洛陽絲路申遺”。同樣,為了保留老城的記憶,他決心用文字重建老城十余處古廟宇等標志建筑。李龍成感慨,“搶救老城文化已經刻不容緩。”

昨日上午10時許,記者見到了李龍成老人。一身舊式中山裝干凈整潔,舉止儒雅,攤開那本《洛陽懷舊》就開始了談話。“我想讓后人精神旅游時,知道這些去處。”李龍成說,聽到“洛陽絲路申遺”時異常興奮,因為早在上世紀60年代他就乘火車去了嘉峪關、火焰山、吐魯番等絲路的驛站。“洛陽終于更加重視這些古文化了,我覺得是時候挖掘那些老城的歷史了。”

憑記憶寫就《洛陽懷舊》

李龍成生于1940年,除了1958年到1962年間去西北玉門石油學院讀書外,至今待在洛陽達70年。“我生在老城,長在老城,熟悉那里的一草一木。”李龍成的《洛陽懷舊》僅有萬字,但涉及被損毀的廟宇、祠堂等古建筑多達十余處,且描述細致入微,采用文言形式書寫,頗有酈道元的風格。書中描述洛陽文廟這樣寫道:“入廟門,西北有彩釉九龍壁一座,高約五丈,寬約三丈,但見九條浮雕透刻彩龍、飛騰于云朵之間,壁座系青黑色大理石砌就。”

“老城街上大鼓書和變魔術天天有,玩雜技掄刀弄槍讓人眼花繚亂。”回憶自己幼年時的老城,家住東都商廈東側的李龍成說,只要一出家門就有看不完的景致。“但現在只剩了高樓大廈。”他不無傷感地說。也許這是現代社會的進步,可是老城現在也只留了一個名號而已。“八角樓等古建筑還有,文化的繁榮已經消失。”為了昔日的珍貴記憶,為了老城文化的傳承,李龍成夜半披衣開始寫《洛陽懷舊》。

老伴郝愛云對此頗有意見,因為老李過馬路時也不忘拿著小紙片搜索記憶。李龍成回答說:“我想讓后代早點了解古城的文化,讓來洛陽的外地人景仰崇拜我們的悠久歷史。”他開的小診所里,除了這本《洛陽懷舊》,還放了十多本自寫的醫書、三本小說以及憑記憶畫出的旅游風景。

憂心漸漸淡去的老城文化

不僅是建筑,李龍成更憂心老城逐漸淡去的文化韻味,“電腦等現代工具正在侵蝕孩子們的精神追求。”李龍成說,曾經的老城逢年過節都有對聯、唱戲、雜耍等精彩節目,而如今只會看到繁雜的商業活動。李龍成回憶,當年進書店讀書是老城多數年輕人的向往,現在書店已繁榮不再。

問及為什么會對老城記憶如此牢固清晰?李龍成滔滔不絕,“因為感情在,所以記憶力好,走過一次的地方就能記住墻壁上的對聯。”他稱自己喜歡欣賞風景,并有獨到理解,“有驚有險才叫風景。”72歲時仍獨自一人游華山,總共去過17次。

“兒子女兒也都知道我的喜好,就由著我。”李龍成守著一家小診所,生活簡單。墻上掛有他給自己題的字“淡定”。他說:“我余生最在乎的就是——若干年后,老城的文化還有沒有人記得。”

李龍成期待洛陽市政府更重視古都文化,真正將我們的悠久積淀展示出來,“現在正是拯救古文化的時候,一旦老人們逝去,活化石只能成為永久的化石,文化傳承會出現斷層。”(原標題:老人洛陽生活70年著書《洛陽懷舊》 搶救老城文化)