- 1、木札嶺游記

- 2、游走洛陽 領略千年帝都風采

- 3、古韻新姿看靈山

- 4、古井寒泉見底清——洛陽四眼井記

- 5、一般風景,兩樣心情

- 6、叩訪關林 拜謁武圣

- 7、重渡溝游記

- 8、時光留在倒回溝

-

沒有記錄!

- 1、十一黃金周隨游記之關林

- 2、李珍印象

- 3、洛陽賞牡丹 覽盡國色天香

- 4、中州踏歌行、笑談在關林

- 5、古井寒泉見底清——洛陽四眼井記

- 6、東大街:老城的“櫥窗”

- 7、滌心白鷹河

- 8、古韻新姿看靈山

自駕嵩縣,發現車村——伏牛山考古游記

2013/4/1 10:09:31 點擊數: 【字體:大 中 小】

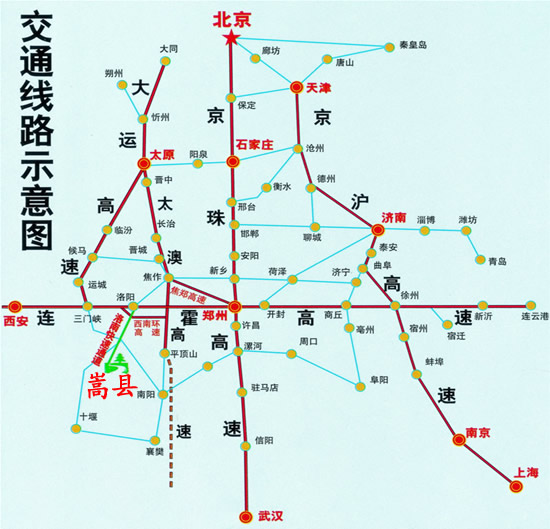

自駕車出鄭州,行于鄭石高速至石人山,再入311國道西行,約兩個半小時抵達洛陽嵩縣車村。

車村,雞鳴鷹洛宛三市,山嶺水域境跨長江、淮河及黃河三大水系。有詩云車村:“風吹閑云飄六縣,一壺茗茶煮三江”,意思是車村地處三市六縣之交匯,三江之脈源,輕風兒既可將小小的一片白云吹散到三市六縣,煮一壺香茶竟用的是三條江里的水。車村氣候濕潤,林草豐茂,風景名勝富集,周邊不到50公里的范圍內匯聚了白云山、木扎嶺、石人山三個四A級旅游景區和伏牛山國家自然保護區龍池墁核心區。

車村鎮風情濃郁,恬靜而秀美。小鎮于盆地中央,翠峰環伺、四圍若城;汝水蜿蜒而至,貫通于東西而北;街道兩旁之店鋪青磚紅瓦、綠柳掩映,橫豎有致、凈潔明快;民風淳樸、好客。

車村厚重的歷史文化沉積,則鮮為人曉。

古來車村地位扼要,“為棋劫之勢,自昔用兵者所必爭也”。隋唐以前,車村于“汝、潁之間,幾于無日不戰”(《讀史方輿紀要》明顧祖禹)。

鎮南太和山,得名于漢魏。古時將陰陽會合、天地沖合的元氣稱作“太和”,漢代道家人物嚴遵的《老子指歸》說:“天地生于太和,太和生于虛冥”。當時的道家指此山元氣淋漓,涵藉著無窮生機,太和之氣貫通天人,天地賴之以生,人性因之而成,故修真學道之人于此山修煉,“當契太和”,車村因太和山而入籍于史冊。北魏孝文帝太和年間,拓跋宏雄韜偉略,幾度揮鞭南蠻,軍事與懷柔并濟。太和十七年(公元493年)南齊“襄陽首雷婆思等十一人率戶千余內自徙,求居太和川,詔給廩食”(《北史》唐李延壽),孝文帝置太和城以納附蠻。太和城亦有因太和山、太和谷而得名之說。

發現車村自考證太和谷、太和山而始。

是日,東方欲曉,筆者一行循車村鎮西太和谷(今名靜池溝)徑行。

太和之水出于太和谷。谷口處有禪玉寺廟遺存,殘基頹垣、蒼煙落照。寺廟于地坳之中,林木掩映,田地齊整。太和谷水徑前而北入汝水。禪玉寺在北魏太和城筑城之時隨之興建,與嵩山少林寺相齊名的伏牛山云巖寺自在禪師曾住持禪玉。初時,禪院內晨鐘暮鼓,甄聲悠揚,香火興旺不絕,北魏后期“景侯之亂”始,太和城幾經易幟后蒙遭屠城,禪玉寺亦未能幸免;寺再興,又衰于北周武帝建德六年(公元577年)滅佛法難;唐時終毀于山洪。

入太和谷溯溪而上,兩岸青松翠柏、古柳今槐;谷壑遠處,深邃幽秘,煙云彌漫;前行則山谷漸窄,“巖鄣深高,山岫邃密,石徑崎嶇,人跡裁交”(《水經注》北魏驪道元)。傳說中一金蟾伏峙于東岸亭臺,躍然戲水之狀。谷兩側之山巒,左青龍,右玉鳳,龍鳳一雙,獻瑞呈祥。谷內溪流多高瀑深潭,頭道幢瀑布落差百米飛流直下,砯崖轉石萬壑雷鳴。老鱉潭潭深無底,陰森冰寒。行至日午,驕陽當頂。于傾山蔭渚、茂林臥石處小憩,山風襲來,清涼入襟。再行,登古堰石階至香爐墁。香爐墁因一石形同香爐而得名,香爐三面翠峰環伺,案前玉帶,中間地勢平坦。因墁又興香爐寺,建寺年代無考。1640年秋李自成敗出商洛,率數百騎入車村,對當地百姓秋毫無犯,對寺廟僧侶則催糧納銀,補充軍需,凡拒者毀其廟堂。其時,伏牛山七十二墁八十二寺,號稱遍地迦藍,經李自成打擊后悉數盡毀,僥幸生存者不過二三。香爐寺廟小和尚瘦,當不堪重負致衰而廢。

下香爐墁,出太和谷,天光山色漸開。沿山麓石徑千迴百轉,又盤旋上行,是處谷壑幽深,豐草茂林。行約2里,太和山突兀驚現,危峰云藏,呈勢拔五岳之霸氣、臥虎藏龍之靈威。太和山北側萬丈深淵,南面腹地若谷,四圍青龍白虎朱雀玄武,精氣升騰,界水而止于鑒湖。有詩贊鑒湖之秋韻:

落陽夕照紅楓林,云藏霞掩鑒池新;

湖光山色風景好,小橋疊瀑獨釣亭。

太和山前,漫山碧透、芳草萋茂,山花爛漫、流水多情。初抵車村鎮望太和,山勢巍峨、一峰獨秀;徑繞至太和山前,則峰分兩則,左右并峙,于云遮霧掩、若隱若現間透露出十分霸氣。

登太和山頂:群峰傾峙來朝,猶詩仙李白句“虎鼓瑟兮鸞回車,仙之人兮列如麻”。眼底風云乾坤小,清風吹皺疊巒多;石人山、白云山、龍池墁飄逸云中;蒼山泥丸,層林墨染。唐朝大詩人宋之問《自歇馬嶺到楓香林》,路過太和山登頂覽勝時寫下

太和亦崔嵬,石扇橫閃倏。

細岑互攢倚,浮巘競奔蹙。

白云遙人懷,青靄近可掬。

徒尋靈異跡,周顧愜心目。

傳為太和山詩話佳句。

太和山曲徑石梯,蒼松勁柏。古時道士們在此煉丹煮石,使長生不老之法。有道行深高者,修煉羽化后得道升天,列入仙班。晉朝葛洪《神仙傳》中記載:“尹軌者,字公度。博學五經,天文理氣、河洛讖緯,無不精微。年數百歲而顏色美少。后到南陽太和山升仙去矣”。晉朝時太和山屬南陽,亦今之河南太和山。明朝時朝廷賜封武當太和山,尹規被竊奉為武當太和神仙。

太和山道教方術“丁嘆子”,食之可長生不老、得道成仙。何為“丁嘆子”,謂“五茄地榆與石煮”,可以得神仙.晉朝陶弘景在《真誥》中說:“故尹公度聞孟卓子、董士周,共相與言曰:寧得一把五茄,不用金玉一車。寧得一斤地榆,不用明月寶珠。按此二人是服石得仙也。乃請問用此物之故。久許時乃告之煮石方也。一名丁嘆子。子欲得不死,當食丁嘆子。公度乃慨然,與同學者及弟子家中數十人,專索市此藥,煮石而食之,皆得仙道。晚共相將入南陽太和山中,多好石子故也”。至于喝了“丁嘆子”以后能不能長生不老,恐怕只有在太和山修煉的道士們知道。長生不老、得道升天不敢奢望,延年益壽、卻病養身倒是有典可據,北魏賈思勰在《齊民要術》書中說“《神仙服食經》云:地榆與五茄煮,服之可神仙。何以得長壽?食石用玉豉。此草霧而不濡,炙其根作飲,如茗氣。其汁釀酒,治風痹,補腦”。

歷史上太和山神仙迭出,有史料佐證。葛洪(公元284~364年)與尹規同屬于一個年代,“投戈釋甲,徑詣洛陽,欲廣尋異書”(《晉書葛洪傳》唐令狐德棻)時路過太和山,尋訪得尹規事,故將其載入《神仙傳》;《水經注》酈道元兩百年后“令尋其源流”考察汝水時,親歷太和山考證確為“尹公度之所棲神處也”,棲神處也是死了的地方;宋李昉在《太平御覽》中稱尹軌于晉惠帝“光熙元年(公元306年)在太和山仙去”。其實,尹規在被葛洪神仙化以前,在當地是個真實存在的人物,“腰中帶漆竹管數十杖,中皆有藥,入口即活。又陸渾山中,患虎為暴,公度使斷大木為柱,以印印之,虎即絕跡”。尹規樂施好善,對困厄者“將入山中小屋下,爐火中銷鈆洋錫,變成金銀。以與之曰:吾念汝貧困,不能營業,故以相與”。魯迅在《中國小說史略·從神話到神仙傳》一文中考證神仙是否真實人物時說,“惟此外有劉向的《列仙傳》是真的。晉的葛洪又作《神仙傳》”,證明葛洪所述之尹規確為真實。

在太和山得神仙而長生不老者,前有東漢陰長生師從馬明生于太和山得太清金液神丹之修煉法終成仙人(《歷代真仙體道通鑒》元趙道一);自尹規始,又有弟子山世遠修得太和真人(《真誥》晉陶弘景);元延佑年間,太極拳祖師張三豐67歲時來嵩南太和山,遇呂洞賓、鄭六龍得金丹大法,明天順三年英宗賜誥封“通微顯化真人”(《明史》清張廷玉)。

眾多神仙同出太和,令后來的道士們推崇不已,迷戀長生不老方術的明世宗嘉靖皇帝朱厚熜更是深信不疑,他編導出一幕荒誕不經鬧劇,險些命喪黃泉。有段正史不載的史實:朱厚熜尊崇道術,常設壇齋醮敬獻天神,亦廣羅煉丹秘方,以求長生不老。身邊的佞幸之臣,對皇上極盡揣摩鋪張、投之以喜好。一代奸相嚴嵩就是寫得詞藻華麗的青詞《景云賦》而博得龍顏,以致官升內閣首輔(相當于宰相),權傾朝野。得寵者平步青云,一時間,朝廷內外大小官員人等,莫不挖空心思地寫青詞、覓秘法以獻媚邀寵。禮部給事中陳棐,專程來到太和山,據《嵩縣縣志》(清)記載:“明都御史陳棐(鄢陵人)賞勝伏牛山,遂購別業于摘星樓,以寄登眺”,摘星樓就是太和山,陳棐千里迢迢從京城跑來,花銀子買山置業肯定不是以寄登眺,自當另有所圖。考證陳棐其人:嘉靖十四年進士,后官至巡撫都御史,在朝時“集詩文多率筆,奏疏亦多迂論”(《四庫總目提要》清乾隆敕編);“舞文墨,甚為狂僭。素善逢君”(《萬歷野獲編》明沈德符)。此人飽讀詩書,喜舞文弄墨,尤其善于拍馬屁,他知曉太和山得道成仙之術正合圣意,縣志所說的覽勝也罷,置業也罷,就是沒說替皇上尋不死之方,回京后遂向皇上鼓吹云云。嘉靖皇帝信以為真,即差了陳棐的頂頭上司禮部尚書顧可學再來太和山。顧可學,原官職參議,“從林下獻秘方于世宗,得召入為禮部尚書”(《萬歷野獲編》明沈德符),是個靠獻房中術秘方得寵的主兒,在太和山轉了一圈后,又添枝加葉地編撰出太和山石門仙姑之事來,密奏“太和山,其中石門山者,有仙姑不食不衣不寢,能知未來事”,說得皇上心動,欽派巡按御史谷嶠帶上圣諭禮資迎請仙姑入京,那曉得仙姑神算,不待詔使至,就一把火燒了茅庵,溜之乎也。谷嶠自知不好交差,便在當地選召了一些十三四歲的少女進宮敷衍了事,不承想這些小小的宮女鬧騰出了驚天動地的宮中事變—“壬寅宮變”來:嘉靖皇帝一心求長生不老,喜好房中之術,方士們告訴他用一種“紅鉛丸”的秘方既可得長生,又可隨意于房中事。“紅鉛丸”用少女初潮與一些藥物合制而成,有壯陽功效。為了催潮,規定小宮女們不得食五谷,只能喝露水吃桑葉。嘉靖皇帝長生與縱欲兩不誤,服用“紅鉛丸”后,便將這些少女當成采陰補陽、發泄獸欲的工具,事后為避免丑為外泄亂了祖宗章程,即由太監殺人滅口。“咱們下手了罷!強如死在他手里”,小宮女們橫豎都是個死,商議殺死皇帝,嘉靖二十一年十月二十日深夜,趁嘉靖皇帝熟睡之時,用黃綾繩勒住他的脖子,誰知在慌亂之下,宮女們將繩打成了死結,結果只令嘉靖帝嚇昏,而未有斃命。幾天后,楊金英等十六名宮女被凌遲后梟首示眾,皇后方氏借題發揮,誣陷素來嫉妒的端妃曹氏、寧嬪王氏于案有染,賜以懸梁。荒淫昏聵的嘉靖痊愈后如夢方醒,念及端妃好處,稱“端妃不會害朕”,自此刻恨于皇后。兩年后,后宮失火,嘉靖帝不準太監施救,皇后被燒得面目全非,不久死去。此事件發生在嘉靖壬寅年(公元1542年),后世史學家稱之為“壬寅宮變”。家出太和山的小宮女們這一段血淚,朝廷上下所忌諱莫深,正史不載,地方縣志更是避猶不及。

太和山與神話小說《封神演義》有關聯。傳說中,明朝金陵人許仲琳大女兒出嫁時陪出很多嫁妝,到了小女兒出嫁則沒了多少嫁妝可陪送,小女甚是不悅。許仲琳答應以一本小說作抵嫁資,于是往洛陽長安等地訪瀆搜渠。一日路過本地,百姓講述了許多太和山摘星樓神仙光怪陸離之傳聞,遂于次日登山造訪。摘星樓山石怪異,云霧繚繞,妖魔鬼怪遍出,因以觸動靈感,突發奇思異想。回家后收羅書籍,以移花接木、東拼西湊之法,很快就敷衍成鬼怪小說《封神演義》。《封神演義》名噪于世,小女夫婿亦獲利巨豐,成了富戶。

太和山史籍與傳奇繁多,待日后細考。日頭西斜,沿蕎麥芽溝下行。兩側谷深壑陡、怪石嶙峋,林木灌叢交蔭。溝口處有石門,明沈德符筆下《萬歷野獲編》“仙姑避跡”之處即于此。禮部尚書顧可學編著法兒哄騙嘉靖皇帝的石門仙姑早已不見了蹤影,草庵雖焚,石堰石級尚存。

出蕎麥芽溝重近車村,車村西南今存太和城遺跡,燧烽臺及東南西三圍古城墻尚在。太和城,“后魏時筑。其后西魏得其地,置兵為防御之所”(《讀史方輿紀要》明顧祖禹)。太和城南依太和山,北傍汝水,方正周六里,呈古代勘輿大家所稱“青龍蜿蜒、白虎蹲居”之風水大勢。與40~50萬年前南召猿人遺址相距甚近,新石器中期時即有原始人部落聚集,《嵩縣文化志》“第二期文物保護冊”考證,“車村西南臺地,為新石器時代的車村遺址”;春秋戰國前,為楚國屬地 “戎蠻子國”所在;北魏以前,南朝“襄陽蠻酋雷婆思等率其部內徙,居于太和川”(《北史》唐李延壽);北魏孝文帝太和年間從南朝齊奪得,始筑太和城;后北魏分裂為東西兩魏,太和城在東西魏及南北兩朝間多次易幟,終毀于兵燹。今太和城墻歷經1500年風霜雪雨不倒,城池內外秦磚漢瓦殘礫遍地,偶爾能見銅簇鐵劍、人馬遺骸。隋唐時天下一統,太和城軍事地位下降,加之地處荒僻、人煙稀少,城池再未重修。

太和城遺址原來存有“魏城碑記”石刻,碑刻年代不詳,記載大致內容為太和城年代紀要,碑體采用汝陽紫珞山汝玉,當地百姓中流傳煮汝玉治病祛邪一說,常敲玉石煮湯,文革前僅存碑石殘體失蹤,有游人問及碑石藏處,當地人戲指腹中,稱藏身于人腹。

黃昏時分,夕陽西沉,抵車村鎮北汝水。驪道元《水經注》中“既在徑見,不容不述”的汝水源出黃柏谷后邐迤而至。昔日“左右深松列植,筠柏交蔭”,如今“兩岸楊柳清風,嘉禾阡陌”。《詩經·國風·周南·汝墳》云:

遵彼汝墳,伐其條枚;

未見君子,惄如調饑。

講述一位夫君征戰殺伐而去的凄苦婦女,走在汝水河邊,忍受著饑腸轆轆,砍伐樹上的枝條。唐朝詩人皇甫冉“奉使江表”路過太和山,在落日黃昏之時面對著幽暗冰冷的汝水,提衣過河的惶恐與不安,寫下《渡汝水向太和山》

落日事蹇陟,西南投一峰;

誠知秋水淺,但怯無人蹤。

的詩篇。

太和巍巍、汝水悠悠,承載著千百年歷史的滄桑與沉淪,見證著太和文化的繁華與衰亡。斗轉星移,時空變換,車村在環伏牛山旅游中崛起,古老的太和文化將在存其精華、去其糟粕中迎來重生。