-

沒有記錄!

發(fā)絲繡乾坤

2013/10/23 11:51:27 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

“發(fā)繡一枝花,天下誰不夸,巧手拈秀發(fā),銀針飛彩霞……”詞曲家這樣吟唱發(fā)繡。人們贊美頭發(fā)的美,常用“秀發(fā)如云”、“金發(fā)垂肩”等贊譽(yù),誰能想到用頭發(fā)作線繡成各種精美工藝品?

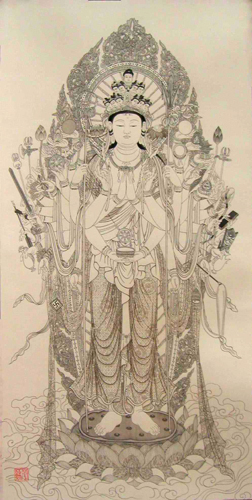

發(fā)繡,運(yùn)用頭發(fā)繡制的繡品。頭發(fā)具有特殊性能,堅(jiān)韌光滑,色澤經(jīng)久不褪。發(fā)繡以發(fā)代線,利用頭發(fā)黑、白,灰、黃和棕的自然色澤,以及細(xì)、柔、光、滑的特性,用接針、切針、纏針和滾針等不同針法刺繡。發(fā)繡白地黑線,適宜繡制摹線(白描)人物,山水和建筑物等,人物一般背景較少。以質(zhì)樸素凈取勝,繡品針跡細(xì)密,色彩柔和,風(fēng)格獨(dú)特。與絲繡相比,發(fā)繡還有耐磨耐蝕,永不褪色,富有彈性,利于收藏等特點(diǎn)。

在中國,尤其是古代中國,人們珍惜頭發(fā)如生命,云:“肌膚毛發(fā),受之父母,不敢損傷”。頭發(fā)作為最高禮節(jié)的信物傳遞著人們的忠誠,堅(jiān)貞和無限深情。女子把自己的頭發(fā)贈于最心愛的人,誓“伴君左右,同患難,共榮辱”。新婚夫婦將雙方頭發(fā)纏繞一起以取“永結(jié)同心,不離不棄”之意。而男子也稱與自己同舟共濟(jì),歷風(fēng)經(jīng)雨的妻子為發(fā)妻,飽含珍視,感激之情。佛教里,佛教徒皈依佛門時(shí)都要剃度,不僅是“了卻塵緣”,也是表達(dá)對菩提的虔誠和普濟(jì)天下的堅(jiān)定。頭發(fā)是生命的部分,是精神的代表,發(fā)制禮物表達(dá)的更是對受贈者的最高致意。

遠(yuǎn)在唐代,有佛教信女剃下自己的頭發(fā)繡成大慈大悲的菩薩頂禮膜拜,成為發(fā)繡的最早記錄。到元末明初,發(fā)繡突破了宗教題材,表現(xiàn)內(nèi)容不再囿于人物肖像,藝術(shù)手法推陳出新,畫繡結(jié)合,催生出一件件傳世佳作。后幾經(jīng)沉浮,發(fā)繡逐漸成為一門極富象征意義和美感,技術(shù)技巧要求很高的中國民間藝術(shù)。在清朝出版的《顧繡考》一書就有“遠(yuǎn)紹唐、宋發(fā)繡之真?zhèn)?rdquo;的記載,可見發(fā)繡這一藝術(shù)至少有一千三百多年歷史。而到晚清年間,這一藝術(shù)奇葩竟衰落近乎湮滅,人們只能從博物館的珍藏中依稀窺見她往昔的風(fēng)姿。

國內(nèi)外多家博物館都收藏有中國發(fā)繡精品。并先后有十多件作品作為國禮相贈國際友人。發(fā)繡所用畫作主題多樣,包括中國山水畫,中國書法,人物畫像,動植物寫意等,富東方藝術(shù)氣息。其制作工藝復(fù)雜,耗工驚人。頭發(fā)經(jīng)過收集,洗染和化學(xué)處理之后,被發(fā)繡藝人用之為線,歷經(jīng)數(shù)月甚至數(shù)年的辛勤勞動才能完成一幅發(fā)繡作品。因頭發(fā)有粗,圓,不服帖等特點(diǎn),要讓作品達(dá)到“平,亮,均勻,自然”的效果,僅藝人們所用的針法就達(dá)近十種。

在古老而絢麗的中國刺繡史上,發(fā)繡有著神奇而獨(dú)特的地位。然而,由于發(fā)繡完全用人發(fā)繡成,技術(shù)要求高,制作困難,古代又無專業(yè)刺繡人員,因而作品流傳極少。史料考證,迄今為止發(fā)現(xiàn)的最早發(fā)繡是,現(xiàn)存于英國倫敦博物館所藏的《東方塑像》,相傳為南宋皇帝趙構(gòu)之妃劉安所繡;早期發(fā)現(xiàn)的發(fā)繡還有,日本正倉院所藏《彌勒佛》像,出自明代韓希孟之手:《唐宋元明名畫大觀》影印本中的《滕王閣圖》和《黃鶴樓圖》系明代夏明遠(yuǎn)的兩件發(fā)繡;上海博物館收藏的明代嘉靖年間《倚琴佇月圖》,以及成都文殊院藏有清代道光五年陜西總督楊延春之女的《水月觀音》等,均為傳世珍品,被后人譽(yù)為“細(xì)若紋睫,侔于鬼工”的神來之作。

發(fā)繡原為“墨繡”,用墨色頭發(fā)刺繡;現(xiàn)在,所選用頭發(fā)不僅有黑色,而且有黃、灰、赭、白等各種自然顏色,各色中又有深淺、濃淡之分,色彩豐富,多達(dá)幾十種,頭發(fā)經(jīng)過篩選進(jìn)行科學(xué)處理后才使用,彩色頭發(fā)甚少,幾十公斤中才能選幾公斤有用之發(fā),自然彩發(fā)來源很不容易。過去發(fā)繡刺繡采取“雙勾”手法、以線條勾勒為主,再行發(fā)繡。為豐富發(fā)繡的表現(xiàn)力,藝人們積極革新,在“雙勾”的基礎(chǔ)上發(fā)展了“暈色”手法,用國畫色彩襯底,然后進(jìn)行彩發(fā)刺繡,豐富了發(fā)繡作品的表現(xiàn)力,達(dá)到“色中有墨,墨中有色”的效果,給人以穩(wěn)健、秀麗、雅潔、蒼潤的藝術(shù)情趣。 發(fā)繡生產(chǎn)制作過程十分嚴(yán)謹(jǐn),從搜集頭發(fā)到篩發(fā)、選發(fā)、分檔、分色、軟化、退脂、加工處理等一套完整的科學(xué)處理程序,經(jīng)特制后的各種頭發(fā),不霉、不爛、不蛀、不褪色。發(fā)繡刺繡采用的面料,也是當(dāng)今國內(nèi)最好的真絲面料,刺繡使用的針,也十分精細(xì),硬度和韌性均好,通常采用國外進(jìn)口繡花針。

制作每一幅發(fā)繡作品都盡可能采用自然色,也稱原色,特殊色發(fā),用補(bǔ)色來彌補(bǔ),但要求達(dá)到相當(dāng)?shù)墓躺味龋ǔG闆r下一幅精制的發(fā)繡作品,采用自然色越多越珍貴。從設(shè)計(jì)、勾樣到刺繡的結(jié)束,要花費(fèi)幾十乃至于數(shù)百個(gè)工日,也只完成了一大半,還要裝裱、嵌錦、配架,經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗(yàn),方能算全部完工。

發(fā)繡作品其中一個(gè)顯著特點(diǎn)是彈性強(qiáng)、光澤好,而且精細(xì),圓潤、古樸、典雅,給人一種貼近生活,貼近自然真實(shí)美感。根據(jù)歷史印證。在眾多的繡品中,發(fā)繡是一枝獨(dú)秀,保存的時(shí)間也最能長久,英國倫敦的博物院,日本正倉院珍藏著我國早期的發(fā)繡作品就是其中的例證。發(fā)繡藝術(shù)作品中外愛好者和收藏者也越來越多,隨著時(shí)代的發(fā)展,中外文化交流的增加,古老的藝術(shù)奇葩——發(fā)繡一定能放射出更加奪目的光輝。

材料稀缺 收藏價(jià)值高

發(fā)繡的頭發(fā)原料不霉、不爛、不蛀、不褪色,但其價(jià)格也相應(yīng)較高,同等水平的發(fā)繡和刺繡,價(jià)格比為1.5:1。

當(dāng)代的發(fā)繡主要集中在江蘇東臺和浙江溫州一帶,發(fā)繡的規(guī)模并不大,如目前江蘇的發(fā)繡從業(yè)者連500人都不到。

發(fā)繡的材料資源非常缺乏,除了對發(fā)質(zhì)有要求,還對長度有要求,至少在30~40厘米以上;質(zhì)量較好的頭發(fā)市場收購價(jià)很高,約為2000元/500克左右;而且,一般在幾十斤頭發(fā)中才能挑出幾斤的適合使用的頭發(fā)。

工藝難度也是決定發(fā)繡價(jià)值的因素,導(dǎo)致從業(yè)者少、成本水平高。如以前發(fā)繡藝人的工錢約為40元/天,現(xiàn)在已經(jīng)提升至70~100元/天,特別是繡人像發(fā)繡的每月收入至少為5000~6000元,令發(fā)繡成本難降低。

材料的特殊性造就發(fā)繡特殊的收藏價(jià)值。在收藏市場中有兩類發(fā)繡收藏者,一類是以家人頭發(fā)為材料制作成繡品,作為家族世代流傳的收藏品;一種是投資型的收藏者,他們認(rèn)為發(fā)繡原料和工藝流傳都受限制,未來價(jià)值將不斷上升。

古老藝術(shù)煥發(fā)青春

二十世紀(jì)七十年代末,沉睡已久的的發(fā)繡絕藝在江蘇東臺奇跡般地復(fù)蘇,幾世絕響的古老藝術(shù)重新煥發(fā)了青春。

七十年初,東臺邀請?zhí)K州刺繡研究所的高級工藝美術(shù)師和民間刺繡老藝人,經(jīng)過精心指導(dǎo)和女工們的刻苦磨練,終于使面臨絕跡的發(fā)繡工藝得以再現(xiàn),而且青出于藍(lán)而勝于藍(lán),發(fā)繡在東臺安家落戶并培養(yǎng)了百余名熟練的刺繡女工,繼承和革新了傳統(tǒng)針法,運(yùn)用滾針、旋針、纏針、套針、施針、亂針、虛實(shí)針等多種針法,繡成古今人物,風(fēng)景樓閣、動物等上千個(gè)產(chǎn)品。發(fā)繡產(chǎn)品這一獨(dú)特工藝,已被世界各國受好刺繡藝術(shù)的人們所接受,視為珍藏和饋贈親友之佳品。

東臺發(fā)繡用材之奇,描繡之精,立體感強(qiáng),永不褪色,為世人所叫絕,以巧奪天藝寓意,更為發(fā)繡藝術(shù)增添光彩和作為鑒別真?zhèn)魏蛢r(jià)值之依據(jù)。

東臺發(fā)繡在藝術(shù)家不斷創(chuàng)新下,由原來的一墨繡發(fā)展到潤色繡、雙面繡和雙面異色繡,主要表現(xiàn)題材有古代仕女,神像、風(fēng)景、花鳥、魚蟲,表現(xiàn)力極為豐富。

發(fā)繡用料之奇,描繪之精,作品的清靜色雅,永不褪色,人們都以其罕見為貴,饋贈賓友。發(fā)繡越來越廣泛地得到中外人士的歡迎和喜愛,被世界各地的藝術(shù)鑒賞家譽(yù)為天下一絕。

收藏TIPS

●不能在太陽下曝曬,會導(dǎo)致發(fā)色漸淺。

●由于非常精細(xì),要防止灰塵,最好加框加玻璃。

●框背盡量密封以防潮濕,保存在盒子中要放置防潮劑。

頭發(fā)VS絲線

●絲線由多股合成,可以不斷分細(xì),而頭發(fā)只有獨(dú)根,不能細(xì)分,在進(jìn)行細(xì)致部分如人面的繡制時(shí)難度大。

●使用頭發(fā)更耗時(shí),大概比使用絲線多3倍時(shí)間。

●可以把幾根絲線糅合在一起進(jìn)行繡制,但頭發(fā)只能單獨(dú)繡制。

●發(fā)繡借鑒了刺繡的一些針法,但也有獨(dú)創(chuàng)的針法如參針,而刺繡使用平針、亂針等。

●頭發(fā)質(zhì)地較硬,難以駕馭。

●頭發(fā)容易扯斷,要很好掌握力度。

●頭發(fā)上色更難。

●頭發(fā)的長度有局限,要求藝人用獨(dú)特技法將發(fā)與發(fā)之間的接頭完美隱藏。