-

沒有記錄!

評亂改古詩詞:給傳統文化“下毒”?

2013/11/22 15:09:53 點擊數: 【字體:大 中 小】

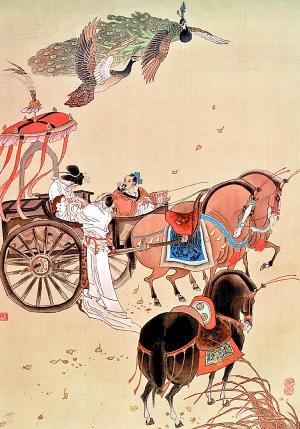

《孔雀東南飛》(蕭玉田 古詩詞畫意)

當電影電視網絡對青少年的課余生活形成包圍之勢時,我們看到,對于傳統文化、詩詞古語,綜藝在調侃、影視在亂用、廣告在篡改……近日,關于亂改古詩詞現象再次引發關注,有人說,綜藝影視亂改詩詞古語是對傳統文化的褻瀆;還有人說,這是在給傳統文化“下毒”。那么,對于這種“下毒”現象,應該如何看待,又有什么化解的妙方,不妨來聽聽相關專家的看法。

不能一點不正經

張 鳴(中國人民大學教授)

有人說,現在是一個解構的時代,也是一個娛樂的時代。在這樣一個時代,過去正經嚴肅的東西,難免會遭遇玩笑式解構,或者以解構的名義,玩笑化了。中國的古典詩詞,是傳統文化的瑰寶。古人云:“詩言志,歌詠言。”詩歌,從來都是載道性的文化要素。但是,在當今這個解構的時代,也難免遭遇玩笑、戲謔性的解構。

在電視綜藝節目中,從主持人和嘉賓口中,脫口而出的古典詩詞,每每是游戲化的,有點像相聲里的《歪批三國》,借諧音、同音字,胡亂堆砌,胡亂引申,以博得大家一笑。有個衛視的一檔知識類競賽節目《中華好詩詞》,幾乎顛覆了這類節目起碼的知識正確性,在說到《孔雀東南飛》時,提出詩歌主人公劉蘭芝幾歲出嫁這樣無聊的問題不說,正確答案更離譜,說17歲正確,居然是因為這首詩是1700多年前問世的,里面有個17。另一道題,李白、杜甫、白居易三人誰的作品多?說白居易作品多,居然是因為他的名字是三個字,字數就多。

這樣的大賽,搞笑的確是搞笑。但把古典詩詞的知識,也給搞笑掉了。我們承認,我們的教育,尤其是古典文學教育,本身有問題,過于枯燥,過于追求標準答案,并把教學模式化,因而失掉了詩歌本身的美感。這樣的教學,是現在年輕人熱衷解構,尤其是解構古典詩歌詩詞的巨大動力。但是,我們的電視節目和影視劇,一味迎合這樣的傾向,將過去美好精致的傳統、文化要素,都這樣隨意惡搞。對我們的后代,會造成什么影響?如果有一天,我們的孩子,一提到“問君能有幾多愁,”后面就接上“恰似一群太監上青樓”。那么美麗凄婉的李煜詞,會變成什么?

任何民族,都有自己的解構時代,都有自己的嬉皮士和憤青。但這樣的解構、這樣的玩笑,僅僅是年輕人的一種反抗。反抗過了,該怎樣生活,還是會怎樣生活。一個民族文化的古典,還是古典,遺產還是遺產,不能連正經媒體,也跟著一起起哄,以收視率為目的,胡亂惡搞。忘了媒體還有社會責任,還有教育民族的職責。

用否定達到肯定

張結海(知名心理學者)

最近,周星馳又“搞笑”了一次:香港“高考”中一位考生引用了一句“古語”——“做人如果沒有夢想,跟咸魚有什么分別?”殊不知,這句古語不過是周星馳電影里的臺詞。大眾傳媒攪亂學生的學習,這不是頭一回。最典型的,是那些亂改成語的廣告,什么“咳”不容緩、默默無“蚊”;我還記得,我兒子念小學時,有一段時間老回來跟我背些網上流行的段子:“李白來到烤鴨店,口水流了三千尺”,相當起勁!

怎么辦呢?有些有識之士提議“禁”。大眾傳媒影響力如此之大,真能禁得住嗎?

其實,大眾傳媒“顛倒黑白”的事情不光中國有,國外也有。奧地利邊城薩爾斯堡因為一部《音樂之聲》而廣為人知,《音樂之聲》是美國人拍的,里面有許多地方并不符合薩爾斯堡的事實,當地人說,只要一穿上民族服裝,就立即有游客要求他們唱《雪絨花》,令他們十分尷尬,因為游客都以為這首歌是奧地利的民歌。實際上,《音樂之聲》中所有的歌曲都是美國人創作的。但塞爾斯堡人顯然清醒地意識到這只是甜蜜的煩惱,因為《音樂之聲》給他們帶來了巨大的旅游收入,所以旅游部門專門開辟“《音樂之聲》之旅”線路,全程播放電影插曲。一車來自世界各地的游客齊聲高唱“mi a name I call myself”,令你能領教大眾傳媒的厲害,也能感受世界一家的溫馨。

另一個例子更有價值,電影《羅馬假日》意外地捧紅了一個“窨井蓋”。電影里有一個“真理之口”的段子,實際上它只是羅馬街道上一個普通的窨井蓋,《羅馬假日》公映之后,全世界無數的游客都要看看那個“真理之口”。羅馬當局因勢利導,將窨井蓋供奉起來,讓它名副其實地成為一個景點。

其實,大眾傳媒的這種搗亂并非完全沒有優點,客觀上它提高了受眾的興趣、擴大了成語、古語、典故的影響力,我們完全可以借鑒羅馬當局的做法,家長、老師趁勢讓孩子比較“飛流直下三千尺”和“口水流了三千尺”的異同,更可以借此機會讓孩子多了解李白的其他詩。

心理學上還有一個更絕的招——用否定達成肯定,你不是亂改成語、古詩嗎?我來一個全國學生改成語古詩大獎賽,看誰改得好、改得妙。背后的心理機制有兩個:第一,你要改,先得學習熟悉原文。第二也是更重要的,心理學實驗經常用這樣一個方法,讓人造若干句子,但是不能使用“的地得”,結果搞得人家滿腦子的地得,這就是用否定達到肯定的目的。

戲說古文是娛樂還是褻瀆

李 錚(中國現代國際關系研究院)

在玩夠了清宮、歷史名著和穿越后,中國的影視創意界們又把目光轉向了古詩詞。諧音字、多義字成了娛樂大伽們無窮無盡想象力的源泉,造出“糞發涂墻”、“善解人衣”等“知名詞匯”。有人覺得這樣博得一樂也未嘗不可,但也有不少權威聲音認為這是對傳統文化的“玷污和褻瀆”。

娛樂明星也真難做呀。當他們不夠創新,不夠搞笑,不少人就批評他們姿態太高,不如讓位給草根人士。等他們向草根看齊了,又有人批評說他們應當注重公眾影響。這樣的矛盾不可能兩全。但是批評人士的指責也有一定道理,在電視劇和網絡文化開始紅遍大江南北后,年青一代的語文能力確實大不如前了,甚至需要用重新分配高考分數來試圖加以解決。

與其把責任推給娛樂界和媒體,我們不如想想究竟這些歪曲歷史文化的娛樂是為何產生,或者為何年青一代更喜歡惡搞經典而不是去背誦他們的。

國際上,針對傳統文化的態度也能分出兩個陣營。一個以美國為代表,多數人根本叫不出現任或前任總統,熱衷于將一切經典文化解構成薯條炸雞,好讓幼兒園的人也看得懂。在這樣的國家,創新永遠大于一切,一切傳統的都被視為保守勢力。另一個則是類似日本這樣的國家,幾乎人人都能背出一戰之前的年表,卻對部分歷史選擇性遺忘,以保留其本民族特征為最高理想,甚至不惜犧牲掉客觀辯證的價值觀。

源遠流長的文化給中國文化留下了大筆遺產,這些智慧時不時能被找出來解決今天的現實問題。但從未來的發展上,歷史證明中國不能故步自封,不能就指望著文化家底過日子,復興需要開放和創新。因此,中國將會走出一條新的道路。要創新,就意味著要在經典面前無所禁忌,需要社會的巨大包容。要傳承,意味著要將傳統文化真正讀通讀透,能夠授業解惑,需要的是大量長期持續的苦功夫。在西方文化看來,這似乎是矛盾,不可調和,但中國文化卻歷來精通兩者兼顧的技巧,即所謂“陰陽”。

當前,中國新一代的語文問題就像中國足球一樣,不是靠幾個噴子或者大師就能扭轉過來的。基層教練能夠真懂球,娃娃們才能踢好球,以后這項事業才有希望。如果父母、老師的中文還停留在高考水平,那誰能保證孩子能夠突然開竅,奪得“聽寫冠軍”了呢?

一輪江月照古今

五岳散人(專欄作家)

最近某位看來是對古詩詞比較有研究的人發表了一篇感慨,說的是這些年里古詩詞不斷被電視劇改編、成語不斷被廣告賦予新意義、小娃子們對于各種古文的惡搞等,憂心忡忡于文化的失落。

老實說,我們經常混網絡的把這種話題叫做“月經帖”,大概隔不多久就會有人沖上來發一通類似的感慨,然后被一幫網友用磚頭拍回去。之所以如此,倒不是說各位善于拎著板磚拍人的網友對于文化不尊重,而是越來越多的人了解這么一個事實:時代確實是變了。

遙想一百多年前的科舉時代,我們那些前輩還是小屁孩的時候就開始受到專門的古體詩詞、文化訓練,而且除了這個他們也沒啥別的好學,那時候別說考上個進士了,就是某位仁兄自從中了秀才就再也沒進步過,估計在詩詞歌賦、韻文駢體上的造詣,都比現在中文系的教授強,這是沒辦法的事兒,就是那么個時代。

現在這個時代其實是個消解的時代,那些原本用來安身立命、積圣求賢的學問,早就變成了考試當中不算重要的分數,神圣性的光環一旦消退,也就不怪孩子們拿來做一場另類的“歌以詠志”了。其實我個人相當懷疑,當年的孩子也沒有那么老實,也會把各種經書變通來讀,同治皇帝當年就曾遮住“君子不器”的“器”字兩個口,變成了“君子不哭”,由此讓自己的老師止住了嚎啕。

我倒是相當能理解現在擔心文明失落的君子們的心情,在他們看來,這是一個不好的兆頭,說明受眾的基礎已經在縮小,但這也是沒有辦法的,只要圣賢書與古人云不再是最重要的東西,衰落就是不可避免的。更何況,現在無論是娛樂還是文化都多元發展,京劇都快變成“表演”藝術了,您見過什么東西成為了牌位之后還能有生命力的?反正我是沒見過。

不過,我倒是想安慰一下這些君子們。我小時候也頗為頑劣,被老媽逼著背了不少唐詩宋詞,基本上屬于小和尚念經、有口無心的那種。但當我第一次在煙雨中漫游江南的時候,走入一座古剎之后,“南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中”自然涌上心頭,這是一種文明的密碼,它已經存在于當年我無意背誦的詩詞中。一輪江月照古今,并非是我等離棄了自己的文明,而是沒有找到一個觸發點去點燃那一小段文化的基因。相信我,會有很多人找到的,文明也會因此延續下去。(原標題:評亂改古詩詞:給傳統文化“下毒”?)