-

沒有記錄!

正解“刑不上大夫”

2013/12/4 16:26:33 點擊數: 【字體:大 中 小】

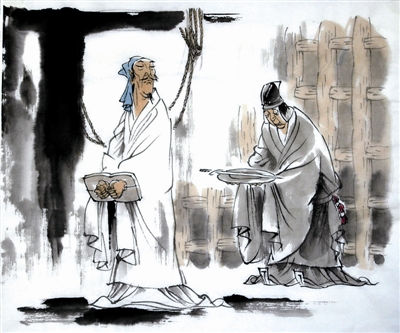

《孔子家語》記載,冉有問孔子:“先王制法,使刑不上于大夫,禮不下于庶人。難道大夫犯罪,不可以加刑?庶人行事,不可以用禮約束嗎?”孔子說:“不是這樣的。過去是把大夫歸屬于有廉恥之節的人,他們犯了死罪當然要處罰,但為了顧及他們的臉面,就不在刑場行刑,而是把他們囚于獄室,然后準備一把劍,放在銅盤子上,覆蓋白布,送到獄室,讓他們感到羞愧而自殺。所以即使刑不上大夫,大夫犯罪也不能逃脫處罰。所謂禮不下庶人,是因為庶人忙于生計而沒有時間學習演練禮法,所以不能要求他們的一切言行都符合禮。”

孔子的這種解釋,說明他對不同人群踐行禮法,是主張具體分析、區別對待的。讓犯了死罪的士大夫在獄室自殺,而不是在大庭廣眾下處死,是讓他們死得有尊嚴,體現的是禮遇尊者的禮法,正所謂“士可殺,不可辱”。《禮記》從四十六個方面對人的言行舉止提出了數百條禮法規定,要熟練掌握運用這些禮法,需要幾年時間學習演練,因此,這些禮法只能適用于衣食無憂的士大夫之家。孔子提出對庶人不可苛求于禮,是對庶人生活狀況設身處地的考慮,體現的是對禮所抱的靈活變通態度。

孔子對“刑不上大夫”內涵的解釋,對后世的士大夫們有深刻影響。司馬光對孔子的這一思想是心領神會、倍加推崇的,他在《資治通鑒》中就記載了多例“刑不上大夫”的史實。

唐玄宗開元十年(公元722年)八月,玄宗與秘書監姜皎密謀廢黜王皇后,姜皎泄密,玄宗在朝堂怒杖姜皎六十,流放欽州。十一月,廣州都督裴伷(zhòu)先犯罪入獄,玄宗與宰相張嘉貞、張說議其罪,張嘉貞請杖之,張說曰:“臣聞刑不上大夫,為其近于君,且所以養廉恥也。故曰:‘士可殺,不可辱。’臣巡北邊,聞杖姜皎于朝堂。皎官登三品,亦有微功,有罪應死則死,應流則流,奈何輕加笞辱,以皂隸(差役)待之!皎之事不可復追,但不能重蹈覆轍。裴伷先罪應流放,豈可再以廷杖辱之!”玄宗深以為然,就沒有對裴伷先施以杖刑。退朝后,張嘉貞覺得張說在玄宗面前駁了自己面子,很不高興,張說開導他:“若國之大臣皆可笞辱,恐怕吾輩也難以幸免。我此言非為裴伷先,乃為天下士君子也!”張嘉貞無言以對。

唐玄宗開元二十五年(公元737年)五月,夷州刺史楊浚貪贓受賄事發,按律當死,家人變賣家產為其贖罪,得以免死,玄宗仍命杖之六十,流放古州。左丞相裴耀卿認為不應再對楊浚施以杖刑,于是上疏玄宗:“免去楊浚死罪,君恩浩蕩。但讓他脫了衣服承受杖刑,在朝堂上丟人現眼,這比死罪還要恥辱。杖刑只可施之于徒隸,不應當用在士大夫身上。”玄宗聽從裴耀卿諫勸,免了楊浚杖刑。

后晉天福三年(公元938年)十一月,割據福建一帶的南閩(“五代十國”時期的“十國”之一)國主王昶殘暴不仁。諫議大夫黃諷決心以死進諫,于是與妻子訣別,在朝堂之上直言王昶種種不仁弊政,王昶怒不可遏,立命對黃諷施以杖刑。黃諷大義凜然道:“我如果為國不忠,死亦無怨;今天以直言諫君而受杖刑,是最大的羞辱,我死也不能接受。”王昶對他無可奈何,只好收回詔命,將他貶官為民。

后晉天福八年(公元943年)十二月,南閩國主王曦嫁女,朝臣爭相送禮邀寵。事后,王曦查看送禮登記簿,發現有十二名大臣未送禮,于是將他們全部拽倒于朝堂,施以杖刑,以示報復。接著,又因御史中丞劉贊不舉報彈劾這十二人,令衛士將其拽倒,亦將杖之,劉贊義不受辱,以頭撞地,血流滿面,欲自殺以明志。諫議大夫鄭元弼進諫:“古者刑不上大夫。中丞儀官百僚,豈宜加之棰楚?”王曦這才免了劉贊杖刑,但劉贊受辱于朝堂,竟被活活氣死。(原標題:正解“刑不上大夫”)