當(dāng)有所成 必有

三月的陽(yáng)光在城市的每個(gè)角落里顯得格外的和煦寧?kù)o,踏入..[詳細(xì)]

義興張第八代

張中和,男,1967年生,河南省安陽(yáng)市滑縣道口鎮(zhèn)人,道口燒..[詳細(xì)]

寓巧于拙,靈動(dòng)

傅偉華篆刻作品傅偉華篆刻作品傅偉華出生于中州古城滎..[詳細(xì)]

-

沒(méi)有記錄!

春節(jié)找年味兒——圖揭古代老祖宗如何過(guò)大年

2014/2/8 15:34:59 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

我們今天把元旦、春節(jié)和元宵節(jié)都分開(kāi)來(lái)過(guò)了,實(shí)際上,這三個(gè)節(jié)日在古代是在一起過(guò)的,叫“元夕”,也就是大年春節(jié),包括元宵節(jié)(上元夜)。當(dāng)然每個(gè)朝代稱呼各異,如“元日”、“正旦”、“歲日”,等等,也有直接叫“元旦”的。古人如何過(guò)大年?也是放鞭炮、吃年夜飯、拜年、然后出去玩?

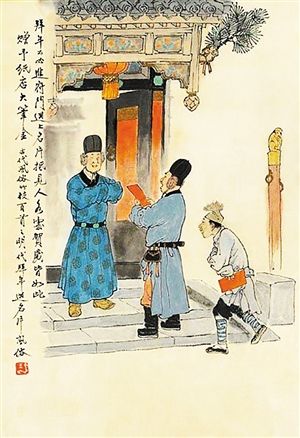

到了宋代,人們拜年一般不進(jìn)門兒了,流行送“飛帖”。

不發(fā)短信發(fā)飛帖

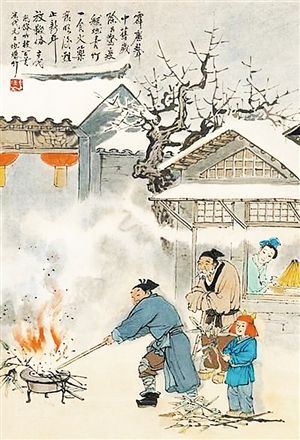

據(jù)《神異經(jīng)》載:“西方山中有山臊,犯之則令人寒熱”。此“山臊”原是瘴氣之類,后被先民神話為一種叫“年”的怪獸,說(shuō)它怕竹子爆響兒。于是人們燒竹來(lái)趕走它,遂成習(xí)俗。

唐代詩(shī)人來(lái)鵠詩(shī)云:“新歷才將半紙開(kāi),小庭猶聚爆竿灰。”宋代王安石詩(shī):“爆竹聲中一歲除,春風(fēng)送暖入屠蘇。”范成大《爆竹行》中描寫燃爆竹的全過(guò)程:“截筒五尺煨以薪,節(jié)間汗流火力透,健仆取將仍疾走。兒童卻立避其鋒,當(dāng)階擊地雷霆吼。一聲兩聲百鬼驚,三聲四聲鬼巢傾。十聲連百神道寧,八方上下皆和平。卻拾焦頭疊床底,猶有余威可驅(qū)癘。”

宋代以前,拜年習(xí)俗一如今日,親朋好友攜禮品相互串個(gè)門,晚輩給長(zhǎng)輩叩個(gè)頭,說(shuō)幾句平安長(zhǎng)壽迎新的話,長(zhǎng)輩給晚輩拿點(diǎn)壓歲的東西,整個(gè)拜年禮儀算是成了。但到了宋代,人們拜年一般不進(jìn)門兒了,流行送“飛帖”,相當(dāng)于今天的賀卡之類,各家門前貼一紅紙袋,上寫“接福”,即承放飛帖之用。《清波雜志》里說(shuō):“元佑年間,新年賀節(jié),往往使用傭仆持名刺代往。”

明清人也是這樣,懶得要命。文征明《拜年》詩(shī)云:“不求見(jiàn)面惟通謁,名紙朝來(lái)滿敝廬。我亦隨人投數(shù)紙,世情嫌簡(jiǎn)不嫌虛。”清代《燕臺(tái)月令》也形容北京“是月也,片子飛,空車走。”

春盤又叫“五辛盤”。

送走窮鬼迎富貴

制作春盤的習(xí)俗由來(lái)已久了,而且各地春盤所用材料都不一樣。

春盤又叫“五辛盤”,《荊楚歲時(shí)記》載:“元日,……進(jìn)屠蘇酒,下五辛盤。”周處《風(fēng)土記》:“元日造五辛盤。”注云:“五辛所以發(fā)五藏之氣,即大蒜、小蒜、韭菜、云苔、胡荽是也。”《摭遺》載:“東晉李鄂立春日命以蘆菔、芹芽為春盤饋貺。”《本草綱目》中說(shuō):“五辛菜,乃元旦、立春以蔥、蒜、韭、蓼蒿、芥辛嫩之菜雜和食之,取迎新之意。”

元代耶律楚材有《立春日驛中作窮春盤》詩(shī),其中說(shuō)到是用藕、豌豆、蔥、蔞蒿、韭黃和粉絲作春盤。

二月二日是迎富的日子,《歲華紀(jì)麗》載:有巢氏時(shí),有人在這天領(lǐng)養(yǎng)了一個(gè)小孩,從而家富。后演繹為采蓬葉以代子,在門前祭之。又,《天祿積馀》載:秦代在這天攜鼓到郊外游玩,朝出暮歸,名為迎富。南宋魏了翁有《二月二日遂寧北郭迎富》詩(shī)云:“才過(guò)結(jié)柳送貧日,又見(jiàn)簪花迎富時(shí)。……里俗相傳今已久,漫隨人意看兒嬉。”

從西漢時(shí)起,又開(kāi)始流行送窮的習(xí)俗,如揚(yáng)雄有《逐貧賦》,其中就有送窮神的說(shuō)法。據(jù)《金谷園記》云:“高陽(yáng)氏子瘦約,好衣敝衣食糜。人作新衣與之,即裂破以火燒穿著之。宮中號(hào)曰窮子。正月晦日巷死。今人作糜,棄破衣,是日祀于巷,曰送窮鬼。”傳說(shuō)窮神穿破衣,吃稀飯,在正月最后一天死去。

唐代也有送窮的習(xí)俗,如韓愈有《送窮父》文,姚合有《晦日送窮》詩(shī):“年年到此日,瀝酒拜街中。萬(wàn)戶千門看,無(wú)人不送窮。”

爆竹聲中一歲除,春風(fēng)送暖入屠蘇。

女化彩妝男掛幡

各種禮儀過(guò)場(chǎng)之后,就該應(yīng)酬娛樂(lè)了,先把自己打扮漂亮一些。

據(jù)說(shuō)這個(gè)習(xí)俗源自南朝劉宋,說(shuō)宋武帝的女兒壽陽(yáng)公主在“人日”(正月初七)臥含章殿,檐下梅花飄落在公主額上,形成一種裝飾,宮女效之,以紅點(diǎn)額為“梅花妝”。此后流俗于唐宋,成為一種化妝時(shí)尚。

春節(jié)到來(lái)之際,婦女多在臉上畫各式圖案,有“斜紅、面靨”等,還涂唇,有“萬(wàn)金紅、大紅春、內(nèi)家圓”等名目,反正是怎么好看怎么畫。

婦女臭美,宋代官員更臭美。據(jù)《東京夢(mèng)華錄》云:“春日,宰執(zhí)親王百官,皆賜金銀幡勝,入賀訖,戴歸私第。”蘇轍《除夜元日省宿致齋》詩(shī)云:“今歲初辛日正三,明朝風(fēng)氣漸東南。還家強(qiáng)作銀幡會(huì),雪底蒿芹欲滿籃。”《夢(mèng)粱錄》:“立春日,宰臣以下,皆賜金銀幡勝,懸于幞頭上,入朝稱賀。”滿頭掛上金色銀色的“幡”,不知有啥好看的。

結(jié)伴出游也是女性的一種過(guò)年習(xí)俗。如六對(duì)山人《錦城竹枝詞》:“為游百病走周遭,約束簪裙總?cè)±巍F续P鞋端瘦極,不扶也上女墻高。”描寫當(dāng)時(shí)成都婦女在元宵夜遍游城墻為樂(lè)事,民間又叫“走百病”。

清《月日紀(jì)古》卷一:“燕城正月十六夜,婦女群游,其前一人持香辟人,名辟人香。凡有橋處,相率以過(guò),名走百病。又暗摸前門釘,中者兆吉宜子。”正月十六日走百病,對(duì)婦女而言,其實(shí)是一種健身活動(dòng)。而那些已婚未孕的婦女,摸城門釘,取“添丁”之意,希望來(lái)年可生子。清李孚青《都門竹枝詞》:“女伴金箍燕尾肥,手提長(zhǎng)袖走橋遲。前門釘子爭(zhēng)來(lái)摸,今年宜男定是誰(shuí)。”

宰臣以下,皆賜金銀幡勝。

沒(méi)有春晚看迎春

春社是老百姓的娛樂(lè)。立春后第五個(gè)戊日是春社日,祭祀社神,以祈求豐收,祭祀后,撒肉四周以餉烏鴉。《荊楚歲時(shí)記》:“社日,四鄰并結(jié)宗會(huì)社,宰牲牢,為屋于樹(shù)下,先祭神,然后享其胙”。這一天可把老人與小孩樂(lè)翻天了。

宋梅堯臣有《春社》詩(shī)云:“年年迎社雨,淡淡洗林花。樹(shù)下賽田鼓,壇邊伺肉鴉。春醪酒共飲,野老暮相嘩。燕子何時(shí)至,長(zhǎng)皋點(diǎn)翅斜。” “野老暮相嘩”是一種情形,范成大在《四時(shí)田園雜興》中的“春日雜興”里,還描述兒童在春社這一天斗草的情形,互相用草角力,那是喧鬧得一塌糊涂。

燈會(huì),是古代春節(jié)娛樂(lè)中的重頭戲,歷朝歷代都有燈會(huì)。唐代在“元夕”期間要“放燈”,京城破例取消夜間戒嚴(yán)。唐睿宗時(shí)作燈樹(shù)高二十丈,燃燈五萬(wàn)盞,號(hào)為“火樹(shù)”,允許市民逛燈三整夜。蘇味道《正月十五日夜》詩(shī)云:“火樹(shù)銀花合,星橋鐵鎖開(kāi)。暗塵隨馬去,明月逐人來(lái)。游伎皆濃李,行歌盡落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。”

明清時(shí)期的迎春儀式最?yuàn)蕵?lè),其豐富多彩與熱鬧勁兒堪比如今春晚。袁宏道有《迎春歌》,周希曜《寶安春色篇》云:“掀天爆聲徹夜鬧,沸地歌喉板敲檀。春牛高擁巡陌上,瑞麟婆娑影盤桓。”明代鞭春牛,還有麒麟搭配,清代年畫,更畫出大象和春牛做伴,取意“萬(wàn)象更新”。《清嘉錄》載:“先立春一日,郡守率僚屬迎春婁門外柳仙堂,鳴騶清路,盛設(shè)羽儀,前列社伙,殿以春牛。觀者如市。”地方官與民同樂(lè),熱鬧非凡。

猜謎語(yǔ),也是古人過(guò)大年不可或缺的娛樂(lè)方式。

《武林舊事》載:“以絹燈剪寫詩(shī)詞,時(shí)富譏笑,及畫人物,藏頭隱語(yǔ),及舊京諢語(yǔ)戲弄行人。元宵佳節(jié),帝城不夜。春宵賞燈之會(huì),百戲雜陳。詩(shī)謎書于燈,映于燭,列于通衢,任人猜度;所以稱為燈謎。”到了清代,開(kāi)始流行謎社,《紅樓夢(mèng)》里就有寫集體猜謎的橋段。清家震濤有《打燈謎》詩(shī)云:“一燈如豆掛門旁,草野能隨藝苑忙。欲問(wèn)還疑終繾綣,有何名利費(fèi)思量。”

當(dāng)然,春節(jié)娛樂(lè)不能少了妓女。她們一年之內(nèi)難得沒(méi)有官役休息一天,于是,春節(jié)就“相聚青樓奏管弦”。如宋代教坊妓女原為官妓,“紹興年間,廢教坊職名,如遇大朝會(huì)、圣節(jié),御前排當(dāng)及駕前導(dǎo)引奏樂(lè),并撥臨安府衙前樂(lè)人……”另有私妓,春節(jié)期間則在市井演唱助興。(原標(biāo)題:春節(jié)找年味兒——圖揭古代老祖宗如何過(guò)大年)