當(dāng)有所成 必有

三月的陽光在城市的每個(gè)角落里顯得格外的和煦寧靜,踏入..[詳細(xì)]

義興張第八代

張中和,男,1967年生,河南省安陽市滑縣道口鎮(zhèn)人,道口燒..[詳細(xì)]

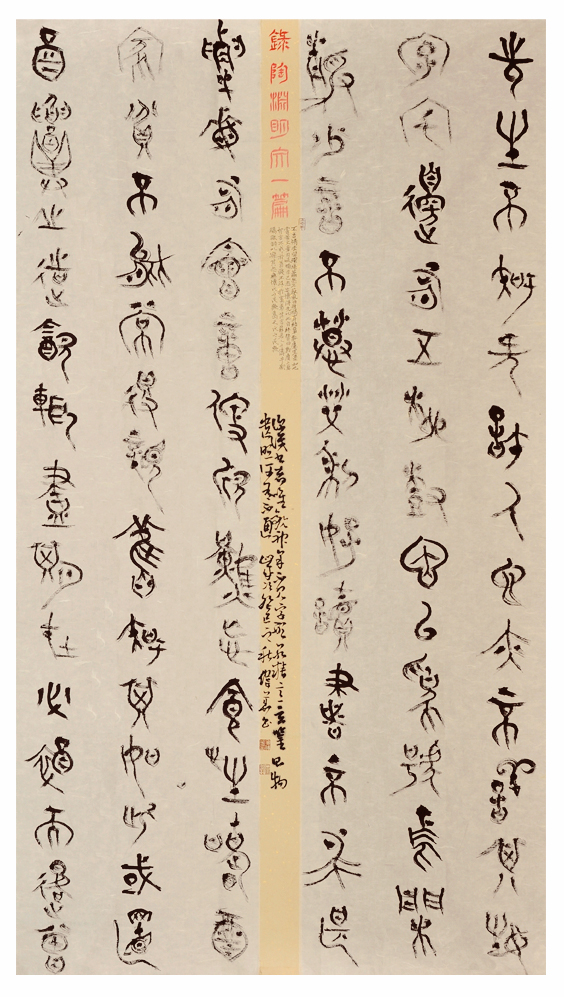

寓巧于拙,靈動(dòng)

傅偉華篆刻作品傅偉華篆刻作品傅偉華出生于中州古城滎..[詳細(xì)]

-

沒有記錄!

朱大可談宋明時(shí)期生活節(jié)奏:被控制在詞人手里

2014/5/5 11:22:15 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

現(xiàn)代中國人追憶宋代和明代的生活方式,因?yàn)槟鞘鞘咳酥鲗?dǎo)的社會(huì),它的節(jié)奏被控制在“詞人”的手里。帝國的時(shí)間被改寫了。越過皇帝時(shí)鐘的高大圍墻,自主的文化時(shí)鐘在悄然行走。

樂曲是文化時(shí)鐘的第一樣式。但這并非宮廷和寺廟的禮樂或雅樂,而是民間樂坊和妓院的“淫樂”,也就是那種跟“詞”結(jié)合的情色詩歌,其詞牌結(jié)構(gòu)時(shí)而短小,時(shí)而冗長,填詞者可以據(jù)此調(diào)節(jié)時(shí)間的短長。演唱通常在大堂或密室進(jìn)行。每一種詞牌都是一種秘密的時(shí)間約定。詩和旋律在一起流動(dòng),抑揚(yáng)頓挫,跌宕起伏。得意的官員和失意的士人,據(jù)此建構(gòu)著自己的私人時(shí)間。

這是一個(gè)幽閉的場所,詩意的空間在其間徐緩展開,靈魂和肉體獲得了雙重的滿足。而時(shí)間是相對靜止的,它爬行在女人的床幃、帳鉤和枕衾上,然后在那里沉睡,把人送進(jìn)時(shí)間倒轉(zhuǎn)的夢里。八百年后,我們?nèi)匀豢梢詮脑娫~的節(jié)奏里讀到時(shí)間的秘密。它凍結(jié)在那里,示范著一種被仔細(xì)調(diào)校過的時(shí)間。

此外還有其它類型的時(shí)鐘。李清照在《聲聲慢》中寫道:“守著窗兒,獨(dú)自怎生得黑。梧桐更兼細(xì)雨,到黃昏,點(diǎn)點(diǎn)滴滴。這次第,怎一個(gè)愁字了得。”這是緩慢的雨鐘敘事。它是憂郁的象征,代表失眠、孤獨(dú)和悲痛。靈魂像水滴一樣,在絕望中孕育著微小的希望。而在晴朗的白天,巴比倫日晷將繼續(xù)講述時(shí)間的故事。孤獨(dú)的晷針向著灼熱的太陽,而它的細(xì)長影子在晷盤上緩慢爬移,猶如姿勢笨拙的蝸牛。

明代人發(fā)明的泡茶手法,成為文化時(shí)鐘的第二樣式。一盞茶的沖泡和品嘗,是一種新的計(jì)量單位。明代士人的內(nèi)在時(shí)鐘,緩慢地行走在瓷器和腸胃之間,仿佛是一架利用流體原理的水鐘。你甚至可以安靜到聽見水在體內(nèi)流動(dòng)的聲息。茶桌的流暢弧線、纖細(xì)的靠椅、柔軟的絲質(zhì)靠墊、被微風(fēng)卷起的窗帷、假山四周的垂柳、池塘里嬉戲的鴛鴦,如此等等,所有這些寧靜的事物都跟茶盞結(jié)盟,匯入了延宕時(shí)間的細(xì)流。

這兩種時(shí)鐘,都曾改變過中國人的生活。到了晚清時(shí)分,經(jīng)過被復(fù)制和移植,江南園林和士大夫時(shí)間一起,成為滿族皇帝及其家族的享用對象。在圓明園、頤和園和避暑山莊,帝國的時(shí)間變得日益緩慢,并最終脫離了時(shí)間的世界體系。但八國聯(lián)軍的火焰,焚毀了這種自閉的時(shí)間,迫使它跟世界再度同步起來。新的大英帝國時(shí)間體系,由一大堆齒輪傳動(dòng)裝置所帶動(dòng),雄踞在各地海關(guān)大樓的頂部,向所有殖民地居民發(fā)布時(shí)間的律法。而后,各種以格林尼治時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)時(shí)器(便攜式鐘表)開始盛行。而另一方面,報(bào)時(shí)器也變得更加多樣,它不僅來自海關(guān)大鐘,而且也來自廣播電臺(tái)和有線高音喇叭。

1949年以后,中國時(shí)間開始了第一次加速的進(jìn)程。政治“大躍進(jìn)”的時(shí)間體系,支配了全體人民,繼而引發(fā)前所未有的災(zāi)難。晚近的改革開放,則是中國人的第二次時(shí)間加速,它把全體中國人送入了更加狂熱的財(cái)經(jīng)運(yùn)動(dòng)。“時(shí)間就是金錢”,這個(gè)口號(hào)成為一種嚴(yán)厲的國家咒語,它點(diǎn)燃了國家和個(gè)體的物欲,令所有人都陷入瘋狂的時(shí)間焦慮。

中國式時(shí)間綜合征的臨床表達(dá),大致有下列幾個(gè)方面:第一,所有人都自我延展工作時(shí)間,而把旅游和休閑視為浪費(fèi),導(dǎo)致全體中國人的生活品質(zhì)急劇下降;第二,不斷催熟兒童智力發(fā)育,從3歲起就開始了漢語、英語、美術(shù)、音樂和舞蹈的訓(xùn)練,卷入應(yīng)試教育的怪圈,而令幼兒完全失去童真與歡樂;第三,把政績跟市政建設(shè)掛鉤,令全體官員都成為高速機(jī)器的推動(dòng)者,而以粗暴的方式(如強(qiáng)制性拆遷和暴力城管執(zhí)法),加快城市現(xiàn)代化的進(jìn)程。而這種加速運(yùn)動(dòng)的后果,只能是諸如高鐵追尾之類的惡性事故。

這正是所有慢時(shí)間開始受到青睞的原因。宋時(shí)間和明時(shí)間,并非是退回農(nóng)業(yè)文明的理由,卻可以治療我們因時(shí)間過速而帶來的諸多創(chuàng)傷。這是清醒者開始緬懷舊王朝的緣由。但具有諷刺意味的是,高速度經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致文化退化,以致我們?nèi)绻麤]有經(jīng)過專門訓(xùn)練,就無法正確返回慢生活的時(shí)代。許多人甚至無法閱讀當(dāng)時(shí)的文獻(xiàn),更無法理解慢生活的邏輯和美學(xué)。

為了打破這種僵局,一些禁語課程開始走紅起來。報(bào)名者被送進(jìn)某座寺院,被迫禁語兩周以上,而跟整個(gè)塵世發(fā)生臨時(shí)性隔絕。這是強(qiáng)行放慢時(shí)間的精神療法。另一種辟谷課程,則要求每頓只吃一個(gè)蘋果、三枚紅棗和七顆松籽。其中蘋果每咬一口,則必須咀嚼81次以上,有的甚至多達(dá)120次以上。整個(gè)進(jìn)食過程被嚴(yán)重放緩。而這種方式不僅改變了吞咽節(jié)奏,而且改變了整個(gè)日常生活的節(jié)奏。這是一種強(qiáng)制性的介入——從口唇運(yùn)動(dòng)開始,“中國速度”的生活模式得到了矯治。

然而,傳統(tǒng)的道家療法,只能修正極少數(shù)人的生活方式,卻無法改變整個(gè)中國的時(shí)間程序。時(shí)間加速體系是一條巨大的賊船,一旦上了,就很難再度逃離,直到你被強(qiáng)制性退休為止。我們到處都能看到這樣悲劇在重演:一個(gè)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的個(gè)體,由于突然退休和剎車,造成機(jī)體衰弱或崩潰,而被疾病奪走了生命。這是急剎車所帶來的精神/肉身的雙重危機(jī)。

對于21世紀(jì)的中國人而言,慢生活是最奢侈的愿景,它僅屬于極少數(shù)能夠戰(zhàn)勝欲望的人。在這樣的場景中,無聊、閑適、緩慢和無所事事,正在成為一種罕見的美德,它反對過度繁忙的時(shí)代,而向我們發(fā)出了心靈健康的勸告。慢生活是一劑良藥,足以用來拯救一架在高速運(yùn)轉(zhuǎn)中崩盤的國家機(jī)器,以及那些為物欲而戰(zhàn)的肉身。這是唯一的自救方案,此外更無其它出路。朱大可(原標(biāo)題:朱大可談宋明時(shí)期生活節(jié)奏:被控制在詞人手里)