著名歷史學家柴德賡50年前參加“二十四史”點校,遭遇點校稿遺失,而后人在其譯稿中的發現,又使其成果“重見天日”。商務印書館近日將其影印出版,定名為《柴德賡點校新五代史》。

“本書‘文革’前在陳垣同志的指導下,由柴德賡同志進行點校,但已完成的點校稿后來遺失。”對于中華書局第八次印刷的《新五代史》“出版說明”中的這句話,很多讀者或許未曾留意。然而,對于史學家柴德賡的后人來說,這句話成為多年來始終縈繞在心頭的疑問:點校稿去哪了?

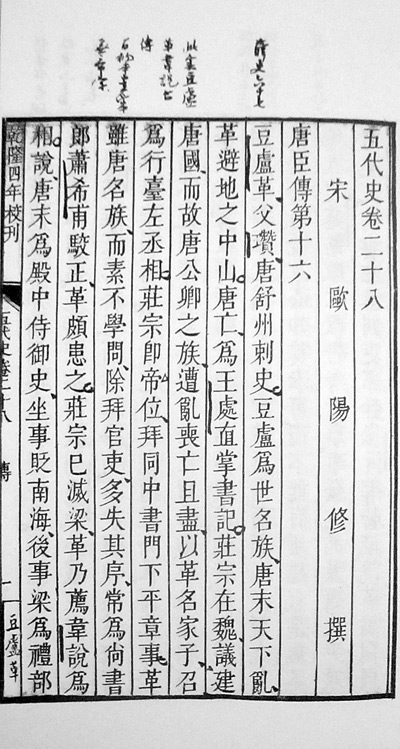

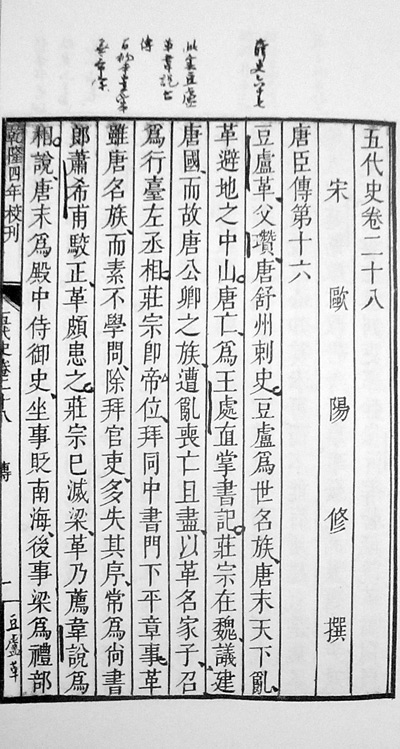

2013年,柴家人終于在柴氏藏書中翻檢出一部清代光緒年間的石印本《新五代史》,斷句一絲不茍,眉批3000余條。柴家人認為,柴德賡在進行中華書局《新五代史》點校時,將點校結果移錄到這部自藏書上,用于研究備份。雖當年交付的定稿仍不見蹤影,但此書不失為柴德賡參與點校“二十四史”的重要文獻。

返京點史師生情長

1963年秋冬之際,“二十四史”點校這個新中國成立之后最為宏大的古籍整理出版工程進入重要階段。1964年4月,經史學家陳垣點將,時任江蘇師范學院歷史系主任的柴德賡借調至北京,參與點校《新五代史》。柴德賡是陳垣的得意門生,曾長期擔任北京師范大學歷史系主任,與啟功、周祖謨、余遜并稱“陳門四翰林”。

與其他外地學者不同,柴德賡沒有入住中華書局安排在翠微路的招待所,而是住到了陳垣住所附近的東官房,以便于向老師請教。在東官房,北京師范大學教授劉家和見了老師柴德賡最后一面。

“陳老為什么要找柴先生?因為他覺得柴先生的學問可靠。《新五代史》雖然是柴先生一個人點校的,但也是他不斷向陳老請益的結果。這部書可以說是他們師徒之間最后一次合作,是兩代人的精力所萃。”劉家和說,《新五代史》總共只有七十四卷,以柴德賡的能力,一天可以標點兩卷《新五代史》,一個多月即可完成標點。柴德賡在京期間,有相當充裕的時間向陳垣請益,對此書進行進一步校勘和研究。

1965年5月4日,柴德賡在家信中寫道,“《新五代史校勘筆記》初稿完成后,找人謄清。”兩個月之后,他在家信中說:“我的工作已告段落,我把有關的書及校記都存到陳宅去了,這也表示我對工作的負責態度。”

次年,“文革”開始,柴德賡返回江蘇師范學院。1970年1月,柴德賡在蘇州郊區農場勞動時,突發心臟病去世。1971年,91歲的陳垣去世。同年,《新五代史》點校工作轉交華東師范大學。

世事變遷失而復得

四十余年來,世事變遷,老一輩學者陸續離世,找尋當年的資料愈發困難。

據《陳垣年譜配圖長編》記載,1967年5月,“中華書局二人來要新舊《五代史》的材料,由劉乃和(歷史學家,柴德賡的學生)接洽,被取走張森楷、張元濟新舊《五代史》校記,及新舊《五代史》各一部。二人云將重新開始點校工作,人選未定。”“由劉乃和寫‘五代史工作進行情況’,中華書局取走材料及《舊五代史》一部,校勘記4本。”中華書局取走的材料中是否有柴德賡交付陳宅的書稿?“五代史工作進行情況”如何?是否已經完成?這些疑問,已經沒有人能解答。

2007年,點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程啟動,復旦大學中文系教授陳尚君負責點校本《舊唐書》《舊五代史》《新五代史》的修訂工作。“修訂工程有一個原則,就是要清理以前的整理檔案。中華書局的編輯把能夠找到的舊檔案都復印給了我。《舊唐書》的整理檔案、校勘長編遺失了五到十卷,其余部分復印后仍有兩尺高,但是《舊五代史》《新五代史》的舊檔案一張紙都沒有給過我。”陳尚君也曾詢問過上海方面的有關學者,他們都表示沒有見到過柴德賡點校《新五代史》的材料。

柴氏后人沒有放棄尋找這份遺稿的努力。2013年,柴德賡的長孫柴念東終于發現這套清光緒年間刊印的《新五代史》。這雖不是稀見的珍貴版本,但卻是柴德賡研讀《新五代史》最直接的見證,“打開函套,全書從頭至尾,全部斷句,幾乎每頁都有校勘筆記書于留白處。斷句、眉批主要為墨筆,也有少量朱筆。”柴念東說。很快,柴念東與商務印書館聯系,決定將此書全部影印出版,以真實展現前輩治學的原貌。

學脈不斷代代相傳

“柴德賡校勘《新五代史》的工作繼承了乾嘉以來古籍校勘學的基本規范和方法,其中的許多表述是清代校勘學家習慣使用的記錄疑問、詳盡備錄的方式。他采用了對校、他校、本校、理校的校勘方法,繼承了陳垣先生的學術傳統。”在陳尚君看來,現在影印出版的《柴德賡點校新五代史》不僅是對古籍的標點、校勘,而且還記錄了他的讀書感受,可以視為點校工作的前期記錄,“這樣一個工作本整理出版,讓我們看到了前輩治學的風范,讀書先做札記、校勘,然后再進一步提升。”

劉家和也認為,《柴德賡點校新五代史》所體現的學術態度難能可貴:“古人說,書非校不能讀也。現在學歷史的人已經不太注重這個問題了。從前,我們讀的書是沒有標點的,拿著鉛筆,在點書的過程中,我們的心靈跟古人相通,這樣才能點出珍品來。”(本報記者 杜羽)