作為一種根植于民間的藝術形式,楊柳青木版年畫無疑是隨著時代的發展而不斷變化的。和傳統農業社會相比,當今人們的娛樂方式與審美趣味發生了巨大的改變,年畫的需求日漸減少,加上技術傳承不易、印制成本過高等原因,木版年畫逐漸走向了邊緣化。近年來,木版年畫作為一種重要的非物質文化遺產,得到了來自政府、知識界越來越多的關注、保護,這在某種程度上重構了木版年畫的內涵及內在價值,原本根植于民間、以民俗維系的傳統木版年畫,為了生存所需,逐漸發展成為一個產業,在這個過程中,木版年畫逐漸從實用的年俗物品演變為供收藏欣賞的文化藝術品。

在繼承和保護非物質文化遺產的同時,如何延續傳統藝術形式在當下社會文化生活中的生命力,是一個難以回避的問題。知識界從歷史、社會及文化的角度,對年畫的歷史與文化價值已進行了深入研究。但真正要避免木版年畫脫離根基,我認為還是要靠年畫創作群體,要靠年畫藝人,靠他們從自身體悟出發去努力。

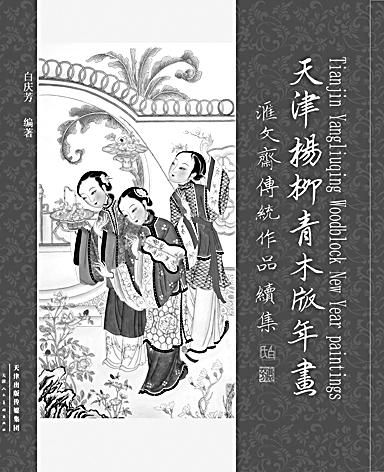

年近七旬的白慶芳老人一直在做這樣的努力。白慶芳老人是楊柳青木版年畫重要的傳承人和弘揚者,上世紀90年代,他創立了楊柳青匯文齋畫社。憑借著對民間藝術的追求和對楊柳青木版年畫的熱愛,十余年來,他利用業余時間,以傳統年畫為根基,加上自身的體悟與創新,創作了600余幅年畫作品。除此之外,他還對各種傳統年畫資料進行收集、整理、研究,并以匯文齋為基地培養了很多新人。2011年時,白慶芳老人將他收集整理的年畫分門別類,編著出版了《楊柳青年畫匯文齋傳統作品集》。現在,《楊柳青木版年畫匯文齋傳統作品續集》也已經出版。對民間藝術的整理與匯編,不僅是對社會文化與藝術發展的繼承,同時也是在對藝術史文化史做記錄,為研究楊柳青年畫的歷史打下研究根基。本書,飽蘸的是白慶芳對楊柳青木版年畫的深情,承載的是白慶芳對傳統民間藝術傳承與發展深深的責任,這部書不但是今后木版年畫研究的一份重要資料,對其他木版年畫創作藝人創作實踐,也是一種鼓勵與促進。