精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

【文化中原】中國漢字發展之隸變

2014/11/22 18:21:25 點擊數: 【字體:大 中 小】

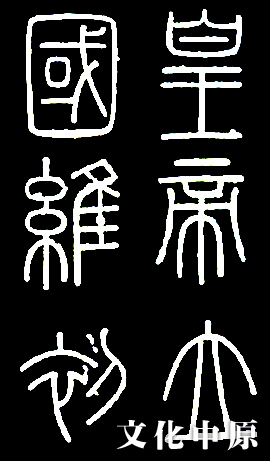

一、隸書本體研究及隸變

隸書的定義,可以用其本義來解釋。《說文解字》中,“隸”解釋為“附著”;《后漢書·馮異傳》訓為“屬”,此意沿用至今;在現代漢語中,仍有“隸屬”之意;《晉書·衛恒轉》、《說文解字序》及段玉裁注本,皆以為“隸,佐助篆所不逮也”,認為隸書是篆書的輔助字體。到了現代漢語中,從字體書寫角度對隸書進行通俗解釋,其內容大體相同,認為:隸書,又叫“隸字”,“古書”,是在篆書的基礎上,為適應漢字形體演變和發展以及書寫便捷的需要產生的字體,是漢字中常見的一種莊重的字體。書寫效果略微寬扁,橫畫長而直畫短,講究“蠶頭燕尾”,“一波三折”。書法界有“漢隸唐楷”之稱。

隸書的起源,可上溯到戰國晚期,現存文獻記載大體分為“隸書始于秦”說,“程邈造隸”說,“隸書始于周”說這幾種說法。秦始皇在“書同文”的過程中,下令李斯創立小篆后,又采納程邈整理的隸書,許慎《說文解字》對此記載道:“……秦燒經書,滌蕩舊典,大發吏卒,興役戍,官獄職務繁,初為隸書……”許慎認為,官獄事務的繁多需要簡易便捷的文字,從而導致隸書的產生、古文的滅絕。班固《漢書·藝文志》載: “是時始造隸書矣,起于官獄多事,茍趨省易,施之于徒隸也。”他不僅指出隸書產生時間、原因和使用對象,還首次為隸書定名。《晉書·衛恒傳》云: “或曰,下土人程邈為衙獄吏,得罪始皇,幽系云陽十年。從獄中作大篆,少者增益,多者損減,方者使圓,圓者使方。奏之始皇,始皇善之,出以為御史,使定書。或曰,邈所定乃隸字也。”

關于隸書的時代界定,一直以來多數學者們都將其與楷書一起,歸入“今文字”時代,認為“至此,漢字已脫離了古文字階段而走向今文字并基本定型”。持這種觀點的論述,可謂屢見不鮮。實質上,將隸書與楷書并稱為“今文字”,不能客觀地反映漢字發展的自身規律。作為一種具有特殊體制的隸書,有自身的一套完備的發展階段,并有這一階段的特點,其在漢字發展史上的地位、作用和影響,是有其代表的時代性、歷史性,應區分于楷書,將其看作是漢字發展史上一個特定的階段,即提出“近文字時期”這個概念,作為隸書在漢字發展史上的時期。

(二)隸變的產生及內容

隸書是漢字發展史上的三種字體之一,是在春秋戰國時期的篆書字體體系中發生結構和書寫性變化的過程中,逐漸形成的一種新的相對獨立的字體。在漢字發展的歷史長河中,“隸變”作為一個過程性動態的概念,從篆書字體中脫胎產生出隸書。可以說,“隸變”是隸書產生的途徑和方式,隸書是“隸變”的最終結果和歸宿。

“隸變”的產生,其原因是多方面的,有社會原因,也有文化背景因素,但最重要的應該是秦漢時期人們所使用的書寫材料,以及當時人們的生活習慣對文字形態、書寫方式的影響。竹簡的大量使用是隸書產生的直接原因。漢代人民對文字使用規范化的要求及漢武帝的大力提倡,對隸書的最后定型也起到了一定的促進作用。發生“隸變”的內在動因是為了適應當時社會發展對文字應用的要求。漢字在歷經繁化的殷周甲骨,金文大篆系統的獨立發展之后,至春秋戰國時期,便出現了簡化的發展趨勢。這可作為隸變發展的先聲。

“隸變”的內容,大體可分為兩方面,一是綜合性變化,這主要表現在漢字字體上。隸變為楷體的形成奠定基礎,促進了楷體字的產生,同時,隸變導致大量隸變俗字的產生。另一方面,是單純的字形變化。漢字字形包括結構和筆劃兩方面,隸變后漢字形體結構演變的總趨勢是把古文字圓潤勻稱的線條筆畫化,把復雜結構簡單化。這兩方面,將在下文做具體論述。

(三)隸變的發展階段

1.秦小篆之前的隸變(圖二)

這一時期的隸變資料以甘肅天水放馬灘出土的竹簡為代表。這些實物資料證實在秦統一之前就存在著大篆向隸書轉變的過渡性字體。這些資料中文字的字體大多出現了隸書的筆勢,筆順和結構方式。書寫率真,以輕佻短筆,延展字尾,曲盡筆致。快速書寫橫畫是自然形成的起筆重駐,收筆輕提,成為漢隸的典型“蠶尾”的雛形。

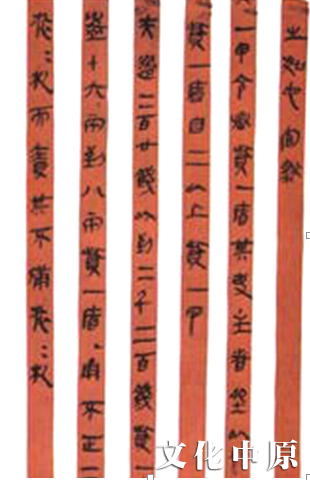

2.與秦小篆同時的隸變(圖一)

這一時期的隸變以云夢睡虎地出土的秦簡為代表。該期文字產生于秦始皇統一六國前后,與同時代的小篆相比較,隸書與篆書的重要差異——圓轉和方折在這個時期就已初顯。小篆形體圓潤,均衡,秦簡字體傾斜;小篆有轉無折,秦簡轉折兼施。

3.西漢早中期的隸變(圖三)

湖南長沙馬王堆出土的大批帛書,是該期代表。表明:隸書在西漢早中期就已成熟。隸書從在秦簡字形結構中殘存篆書的封閉空間構成,發展到此轉變成一種開放式空間結構。字體無固定輪廓,不以方形結構為限制,常意外拉長或縮小。

二 、隸變對漢字字體的影

(一)隸變導致大量隸化俗字的產生

俗字,即俗體字,是異體字的一種。過去文字學家稱流行于民間的文字為俗字,別于正字而言。北宋顏之推《顏氏家訓·雜藝》:“晉宋以來,多能書者,故其時俗,遞相染尚,所有部帙,楷正可觀,不無俗字,非為大損。”

俗字產生的年代,迄今尚無定論。本文根據《說文解字》中收錄的不少俗字,認為俗字早在春秋戰國時期就已出現,但是大批量出現則是在漢字隸變的過程中,這一階段產生的俗字,有別于前代散落零星的少量俗字,稱為隸化俗字,可以說,隸變是導致隸化俗字產生的根本推動力。隸變推動隸化俗字的產生,這也是隸變在漢字發展史中的的重要作用之一。

漢字隸變階段,成分十分復雜。當時的文獻資料與文書記載,都顯示在通用字中還夾雜著相當多的古體字,俗體字,草書,籀文等。馬衡考釋居延漢簡元帝二年文書:“蓋西漢文字變化,故一篇之中兼有篆,隸,草也。”由于一個漢字在演變過程中會有幾種不同形體的演變趨勢,出現多向性,因此,隸變在使漢字簡便易書寫的同時,加上多向性和復雜性,導致大量俗字產生,因其是在隸變影響下形成的,稱為“隸化俗字”。隸化俗字的大量出現也是東漢后期俗字大量流行的主要原因之一,也是中古甚至中古以后許多俗字產生的根源。

隸變經歷構字材料的變化,線條筆畫變化,進而導致文字結構的變化。在這一變化過程中,除了文字本身結構的相互碰撞變化外,也仍存在著人為變化因素,其中人們在書寫過程中的簡易求快心理是俗字產生的最根本原因。

這一時期產生的隸化俗字時至今日,多數仍留存于字匯中,但其命運卻受到書寫者在使用過程中的不同選擇而產生差異。有些隸化俗字,既能以字形表意,又能滿足人們書寫時提高效率的需要,于是,這些字逐漸取得正字地位,但還有大部分的隸化俗字雖然一直沿用至今,卻從未改變其從屬于正字的地位,但仍舊在漢字使用中起著重要作用。這也說明了中古甚至其以后的人們需要把經常使用的俗字追溯到隸變才能找到根源的原因。

(二)隸變促成楷體的形成

傳統觀念認為隸變的過程就是由篆而隸的過程,隸是與篆相區別的概念,它不僅包括了漢代隸書———分隸,也包括了漢以后的楷書———今隸。事實上,從秦到漢只走完了隸變的一半路程,還有一半路程就是從分隸到楷書,即從漢末開始,中間經歷兩晉南北朝動蕩、變異、融合,直到唐代的楷體正字。”由分隸到今隸的過程中,楷體逐漸從隸書中脫離出來,形成另一種字體。

楷體與隸書相比,在字形上,是有一些變化的。表現在結構,體勢,筆畫三方面。結構上,隸書固定,楷書靈活;體勢上,隸書扁平,楷書呈長方或者正方; 筆畫上,隸書單一,楷書豐富。

秦統一后通行的正字體是小篆,兩漢時代通行的主要字體是隸書,在這期間楷體已經出現,但是楷體這時還只是一個輔助工具,使用者僅局限于書法家等少數文人,在下層百姓中并未流行開來。目前我們看到的最早的楷體是鐘繇所寫的《宣示表》等帖的臨摹本的刻本。漢魏時期,用楷體的很少,主要是一些文人學士,而正是這些文人學士為楷書的成型打下了基礎。當時在正式的場合都是使用正體字隸書,但是一些文人學士特別是書法家為了藝術上的需要,對隸書做了一些改變,使得字體更加自由,在筆畫和部件上做了改造,漸漸的也就使得字體有了楷書的特點。所以現在我們能看到的一些漢魏時期的碑刻,很多字體中都有楷體的萌芽。到了南北朝時期,楷體不再只是文人學士的專利,漸漸的成為當時主要的字體了。由于楷體在字體上的優勢,使得越來越多的碑刻墓志收到鐘、王書法的影響,不再使用相對來說更加刻板的隸書,而是使用當時的主要書寫字體楷書。由于在封建制度的社會里,處于統治地位的上層階級對于字體的使用會對當時整個社會字體的影響產生直接的引導作用,他們的字體逐漸會成為下層階級的榜樣,所以到了楷體成為當時通行的字體了。而楷體字形改造的真正完成直到唐代的歐陽詢,從他的書法作品《九成宮醴泉銘》中的筆畫部件足以看出楷體的精髓。楷體的成熟標志著中國文字史進入了另一階段,到了唐時,楷體不僅是通行的字體,而且是正體字。

三、隸變對漢字形體結構的影響

漢字在發展史上歷經多次變革,形體結構也因此不斷完善和發展。其中,隸變給漢字結構帶來的變化最為深刻。

(一)隸變使漢字完全符號化

文字的本質是符號,即記錄語言的一種符號。符號化是支配文字構形的根本力量。但是,由于文字起源于“記事圖畫”,所以人類早期文字都不可避免地帶著其母體的特征。小篆以前的文字,依據實物形體描畫,“畫成其物,隨體諧詘”。因而形體各異,千姿萬態;小篆為追求字形的整齊,勻稱,已逐漸向符號化,線條化過渡。其形體是有規律的,固定的,但仍然保留了一定程度的象形意味。到了隸書,已變成了純粹由筆畫組成的符號,象形意味幾乎完全消失。至此,漢字構形的原材料,即繪畫性的曲線條,演變為純符號性的筆畫,線條組合的象形原則,讓位于筆畫組合的符號原則。隸書之后的楷書,始終保持著隸書方正齊整的形體。

與古文,小篆相比,隸變中的漢字遵循著平直方正的基本形式,表現在筆勢形態上:首先,古文,小篆沒有挑勢,漢隸有波仄挑法有弧度稍圓潤的彎曲,變成了平勾。其次,古文的筆畫曲線依實物形體而彎曲,實物向左即向左,實物向右即向右,小篆將古文曲線均整化,到隸書,在小篆規范化基礎上,將線條固定向左或向右。

總之,人類文字無論字體變遷還是體制更替,都會引起程度不一的構形符號化,代表著文字形體簡易化的重要方面。

(二)隸變合并或改造部分偏旁,使漢字趨于簡化 隸變在很大程度上改變了漢字的構形理據。由于早期漢字以圖畫為主,破壞漢字圖畫意味,也即破壞漢字構形的有理性,因為漢字構形的有理性是與漢字構形的圖畫性密切相關的。但是隨著漢字的演變,更多的破壞其圖畫意味,變得簡化,便于書寫,從而使其更適應交際的需要,也是漢字發展的必然趨勢。

1.隸變將篆書中的同一構件形態分化成不同的構件形態。

漢代以前的古文字里,合體字的偏旁寫法和獨體字的形體完全一樣。到了隸變,在“隸定”過程中,為使字體勻稱方正平衡,某些偏旁寫法發生改變,和獨體字的形體不同了。通常,作上下偏旁的字有時和原來的單字形體不一樣了。比如,“火”旁,隸變后分化為“灬”(照,魚等),或“

”(光等);再如,“心”旁,分化為“忄”(怡,愉等),或“

”(光等);再如,“心”旁,分化為“忄”(怡,愉等),或“ ”(恭等)。這些從“火”,“心”中分化出來的偏旁,相當一部分已經找不到原偏旁的影子了。

”(恭等)。這些從“火”,“心”中分化出來的偏旁,相當一部分已經找不到原偏旁的影子了。2.用新構件取代篆書中的不同構件。

如:“田”,隸變后多個類似的字趨于統一。思的部件“田”本是囟字形,胃的部件“田”本是胃囊形,魚的部件“田”為魚身形等。這些字中的部件“田”多是表音或表音兼表義部分,本與田地無關;隸變后,只是形體上成了“田”形,由它構成的漢字自然與“田”義無關。

這些變化都可歸結為隸變過程中的分化與合并現象。通過簡化使漢字筆畫和結構在一個四方形的區域內做適當調整,達到均衡的目的。一般,獨體字作偏旁時,末筆是捺的,多變成點,如“禾”旁,末筆是橫的,多變成挑,如“琳”的“王”旁,末筆是直的,多變成撇,如“羚”的“羊”部,等等。

隸變使漢字結構發生了深刻的變化,使漢字喪失構形理據,人們不再能夠從漢字形體中探究出字的本義,人們對漢字觀念發生革新。對隸變以前的漢字結構的認識,傳統文字學一般采用“六書”說。“六書”是漢代的古文經學家們在鉆研用先秦六國文字寫的古文經的過程中對古文字構成規律的概括和總結,它反映了漢代人對漢字結構的看法。要知道隸變前的漢字結構規律,要研究漢字發展史、漢字形體學,都得研究“六書”理論。懂得“六書”理論,對于我們了解漢字結構、流變,特別對于弄清漢字在隸變前的構造情況是有一定幫助的。然而,隸變后,“六書”在隸楷文字中已失去了合理性,再用“六書”去分析其結構,只會增加困惑和誤解。倘若硬要讓一個沒有文字學知識的人相信“牛”、“羊”、“人”為象形字,“刃”、“朱”為指示字,哪些是形聲字,哪些是會意字,讓他從這個字的甲骨文、金文形體追溯到小篆、隸書、楷書的整個演變過程,只會引導人們盲目地尋根究底,增加識讀和運用的負擔,其實也是違背漢字發展規律的。當一個字已經成為語言中一個詞或詞素的固定符號時,對于不從事文字學研究的普通人來說,只需知道它是怎么寫的,即是怎樣的筆畫組合,會運用于日常交際需要就可以了,不必再追究其更深層次的意味。

四、隸變以后的漢字

古文字經歷漫長的“隸變”過程,最終確立了隸書的形成。在這一過程中,漢字的字體結構得到完善,開辟了新的點線、結構體系和用筆方式,豐富了漢字書寫的表現力,是漢字線條結構的徹底革命。“隸變”使漢字徹底擺脫象形意味,脫離了古文字建立了今文字體系。隸書打破了小篆呈封閉式的用筆體勢,在“雁尾”等代表性用線中出現了出鋒的用線;小篆中沒有勾挑等附著在線條邊緣的裝飾性成分,隸書將短線濃縮成點,出現了富于變化的附著在線條邊緣的裝飾性成分;隸書是扁平的形態,楷書將其方塊化;隸書附著在線條邊緣的裝飾性成分帶有濃厚的象形意味,楷書將其抽象化,標準化。實際上漢字還在不斷地發展,新的字形、新的語匯隨著時間的推移、社會的變革,審美觀念的變化還在不斷產生,這一過程本身就是一個動態的過程。漢字字體造型的變化演進就是這樣不斷地推進直至適應新的社會變革、適應人們新的審美觀念的需要。在漢字造型演變鏈條中,隸變是最關鍵的一環,是漢文字由具象向抽象演變、由古雅的形態向現代轉型的關鍵環節,隸書的出現是漢字字體造型演變的一個分水嶺,其厚重端莊、樸拙多姿的造型特征至今仍吸引著眾多的書法家對此展開深入的研究。

從隸書的出現到唐代楷書藝術發展的登峰造極,其主線就是對附著于線條邊緣的裝飾性成分的研究,隸書中出現的很多裝飾性成分在其后的楷書中得到強化,一些在隸書中初露端倪的成分在楷書藝術中也得到很大的發展,原有樸拙的較為具象的裝飾性成分在楷書藝術中大多被高度抽象化了。正由于筆法的巨變與這些裝飾性成分的使用,使隸書處于書法藝術發展史上一個十分重要的分水嶺地位, 隸變不單促成了一種新體的出現,更為重要的是,它在打破篆書全封閉用筆體勢方面、添加線條邊緣附加裝飾性成分方面、促進筆勢關系進一步明晰方面以及整體造型中引入文學藝術創作一般規律性原則方面都是具有開創意義的,隸變之后,也使得書法藝術迎來了它大發展的春天,使書法藝術真正進入自覺的時代。

形體簡化是一切文字共同的演變趨勢。隸變之后的漢字,繼續朝著簡化的方向發展。簡化是漢字形體變化的總趨向,復合不等于繁化,個別的繁化現象,只是一般規律的例外,歸根結底,文字還是趨于簡化的。由古文字變為隸書,應該看作是漢字形體上最重要的一次簡化。隸書變為楷書也是一次重要的簡化。漢字變為楷書之后,字形仍在不斷簡化。另一方面,隸變之后,也存在一些字形繁化現象。字形繁化可以分為兩類:一類是純粹的外形繁化,一類是文字結構的變化所造成的繁化。這類繁化字,后來有不少又恢復到原來的較簡形式。偏旁跟獨立的字一樣,寫法也是絕大多數不斷由繁趨簡。有些偏旁還經歷了比一般的字形演變更為劇烈的簡化。就漢字的單個符號來看,并不存在繁化的趨向。當然,少數例外還是有的。總之,隸變之后,漢字形體上的變化主要是簡化。繁化的現象雖然存在,但是其影響跟簡化不能相提并論。

(作者簡介:段雨辰,女,1990年生,河南洛陽人,漢語言文學專業,擅長于古代漢語,現代漢語等語言學方向內容,對書法藝術,文字等興趣濃厚。)

責任編輯:M005文章來源:《文化中原》雜志

相關信息

精彩展示

評論區