-

沒有記錄!

古代官員的"提案":董仲舒"提案"在古代影響最大

2015/3/13 10:40:31 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

核心提示

從制度層面來說,現(xiàn)代“兩會”制度為我國首創(chuàng),古代中國是沒有的。但是如果從議事形式來講,古代中國也有類似的形式。

那么,古代的議事的會怎么開?官員們又是如何表達(dá)民意的、上交“提案”的呢?

古代中國雖是皇帝一個人說了算,但“一個人拍腦袋”難免有局限性,才有了“朝參”和“集議”這兩個會。

“朝參”由皇帝親自主持,是小范圍的。原本是百官進(jìn)入朝廷參拜皇帝的一種形式。一般在進(jìn)行重要的人事任免和重大的工作安排、典章頒布時,開“朝會”。

“集議”則由大臣主持,皇帝一般不參加。集議實(shí)際上是應(yīng)皇帝的要求或同意才開的,其規(guī)模可大可小,集議通過的議案都是要認(rèn)真執(zhí)行,與今全國人民代表大會的功能有點(diǎn)接近。

在“集議”上,議案也很難“一致通過”,有時還會出現(xiàn)“經(jīng)年不決”的現(xiàn)象。西漢末年的王莽新朝,有一次集議的議題是討論并頒布官員的工資制度,集議了好幾年,也未能拿出各方都能接受的意見。由于政策遲遲不能出臺,上自公侯、下至小吏都拿不到工資,實(shí)在罕見。

“代表”們除了大臣,還有“基層代表”和專家學(xué)者

古代的“議事代表”都是些什么人?從史料上來看,主要有4類:相當(dāng)于今天省部級高官的“二千石”以上的駐京大臣;以分封在外、待遇達(dá)到一定級別的列侯為主的“地方代表”;以列大夫、博士、議郎這些專職諫官為主的“專業(yè)代表”;在需要時還會有“基層代表”。

“基層代表”以飽讀詩書、喝過墨水的“賢良”“文學(xué)”人士為主,表面看是來自地方和基層,但由于是郡國國主和地方富豪推舉出來的,實(shí)為學(xué)術(shù)界和富人的代表。雖然這些代表并沒有代表性,但其素質(zhì)要求并不低,必須敢說話,善表達(dá),有較強(qiáng)的參政議政能力和水平。

有些集議還安排先舉行專家論證會的程序,如漢宣帝神爵元年(公元前61年),朝廷欲就改變對羌人的政策開會集議,先通知長期主持對羌戰(zhàn)事的趙充國,“令與校尉以下吏士知羌事者博議”,再將“博議”結(jié)果送交中央作為集議時的參考。

集議的開會氣氛比儀制森嚴(yán)的朝會活躍得多,人人可以暢所欲言,即使無所倡議,最終也必須行使表決權(quán),然后由“會議主席”向皇帝如實(shí)匯報。

董仲舒的“提案”在古代影響最大

除了“朝參”和“集議”這樣的形式外,還有一種“諫議”制度,就是給皇帝行為和決策提意見,專挑毛病和不足。諫議既有會議形式,也可個人約談,有時還會與集議混在一起,但與集議明顯的不同是,諫議多有“提案”。

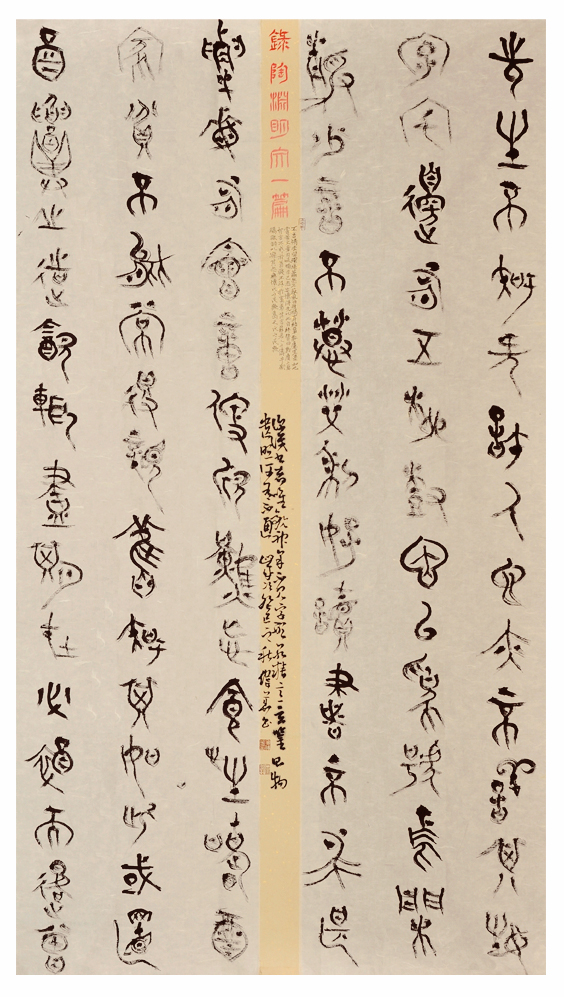

據(jù)《漢書·百官公卿表》記載,諫議制度其實(shí)早在先秦時便出現(xiàn)了。西漢中早期皇帝都重視諫議制度的建設(shè),漢武帝劉徹對諫官十分重視,出現(xiàn)了不少出色的諫官。最著名的一位是“新儒學(xué)”的代表人物董仲舒,他上交給漢武帝的提案《舉賢良對策三》,可以說是古代中國影響最大的“提案”,“提案”的中心觀點(diǎn)是“罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)”,這一觀點(diǎn)得到了漢武帝的肯定,提案被采納,儒家地位驟升。

愛提案的白居易被評為“最窩囊”

即便皇帝很開明,也很難不被暗箭中傷。如西漢時的賈誼、晁錯遇到的都是明君,他們二人均當(dāng)過“博士”諫官,“提案”也都很出名。前者有給漢文帝劉恒的“三農(nóng)”提案《論積貯疏》,后者有給漢景帝劉啟的“擴(kuò)大內(nèi)需”的經(jīng)濟(jì)提案《論貴粟疏》。西漢盛世“文景之治”就是在賈誼、晁錯這些“代表們”的暢所欲言中出現(xiàn)的。但是,他們的結(jié)局都不好,賈誼因建言有功,被漢文帝破格提為太中大夫一年后,便因遭群臣忌恨,被貶為長沙王的太傅。晁錯貴為漢景帝的“智囊”,因上交《削藩策》“提案”,在“七國之亂”中由漢景帝親自下詔,斬殺于西安街頭。

古代諫官中,當(dāng)?shù)米罡C囊的大概是中唐時的著名詩人白居易。白居易于元和3年(公元808年)被唐憲宗李純破格提拔為諫官左拾遺。白居易當(dāng)時太把自己當(dāng)回事了,大事小事都“建言”,李純要提拔寵臣吐突承璀,他堅決反對,結(jié)果被李純斥罵為“小臣不遜”,貶為江州司馬,逐出京城。此后白居易再也沒有為民請愿、仗義執(zhí)言、上交提案的機(jī)會,只能在“同是天涯淪落人,相逢何必曾相識”中作自我安慰。

(綜合《北京晚報》《新華每日電訊》、新華網(wǎng)等)