-

沒有記錄!

繁簡之爭:古文物中的簡體字

2015/8/6 14:29:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

“亂”字為簡體

李典

“民國粉”喜歡聲稱,繁體字是傳統文化的積淀,而簡體字是新文化運動時期共產黨的發明創造,沒文化。在一部分港臺媒體的過分渲染下,簡體字被認定為是政治干預漢字發展規律的產物。因此,總有些過去的幽靈“借尸還魂”,試圖通過召喚出一些舊時代的符號,樹立想象中的所謂“正統”,比如“中華文化在XX”。他們甚至將簡體字稱之為“殘體字”,把繁體字認定是“正體字”,從而質疑大陸對傳統文化的傳承。

有人習慣性地認為,簡體字取代繁體字是古今分界線,認為古代存在簡體字是不合邏輯的。比如江西博物館曾展出一批由廈門博物館收藏的閩臺籍和客居閩地書畫家的優秀書畫作品。在清代書法家蘇廷玉的一幅行書四條屏中,出現了簡體字“亂”的身影,就被認定為是贗品。經過媒體宣傳,更加深了人們“以繁簡、分古今”的思維定式。然而,這并沒有什么道理。

一些媒體以此為依據,毫不客氣的斥其為贗品,并再一次抨擊書畫鑒定體系,引發了新一輪的信任危機。

僅僅憑借古代文物中出現的簡體字就一定是贗品嗎?簡體字真的是媒體口中所說“現代才有”的嗎?

近些年來,有一首諷刺簡體字的“順口溜”甚囂上塵。“親(親)不見,愛(愛)無心,產(產)不生,廠(厰)空空,面(麵)無麥,運(運)無車,導(導)無道,兒(兒)無首,飛(飛)單翼,有云(雲)無雨,開關(開関)無門,鄉(鄉)里無郎,圣(聖)不能聽也不能說,買成鉤刀下有人頭,輪成人下有匕首,進不是越來越佳而往井里走,可魔仍是魔,鬼還是鬼,偷還是偷,騙還是騙,貪還是貪,毒還是毒,黑還是黑,賭還是賭。”

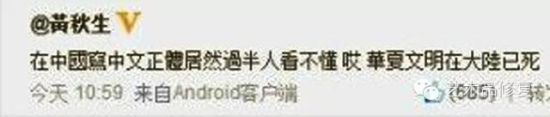

而前年演員黃秋生一條質疑簡體字的微博,更是將漢字簡繁體之爭上升到民族文明傳承問題!

黃秋生 微博截屏

人們習慣性的認為簡體字取代繁體字是古今分界線,認為古代存在簡體字是不合邏輯的,也難怪好多人一口咬定江西博物館展出書畫是后人極為“蹩腳”的假貨。也不乏黃秋生這樣,借“繁簡”之說,唱衰大陸的聲音。

簡體字自古有之

那我們且看看一些古代流傳下來的東西。

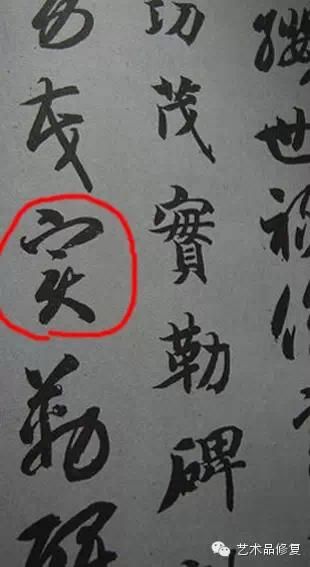

隋代智永《真草千字文》影本中的“實”字

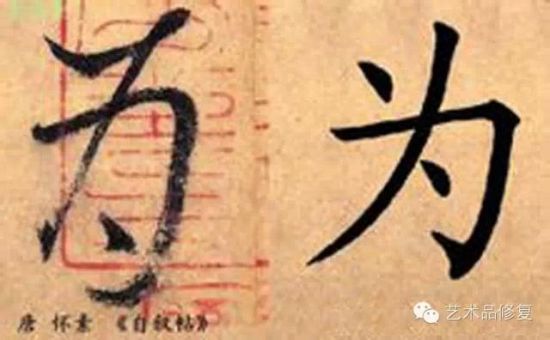

唐代懷素《自敘帖》中的“為”字

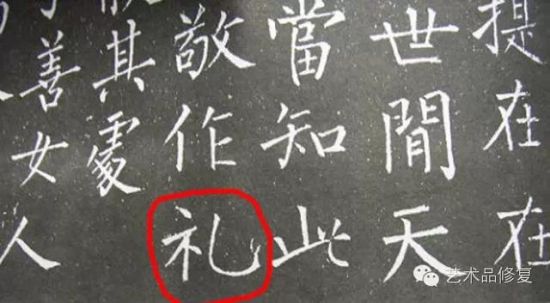

唐代柳公權《金剛經》拓本中的“禮”字

這些隋唐著名碑刻書法,就有不少簡體字。上面媒體質疑的“亂”字,也在碑帖中出現過。最早的“亂”字簡體字在馬王堆漢簡里就能找見,在歐陽詢、顏真卿等人的唐楷里也有出現。

其實不僅是碑帖,唐代生活日用品中也經常出現簡體字。

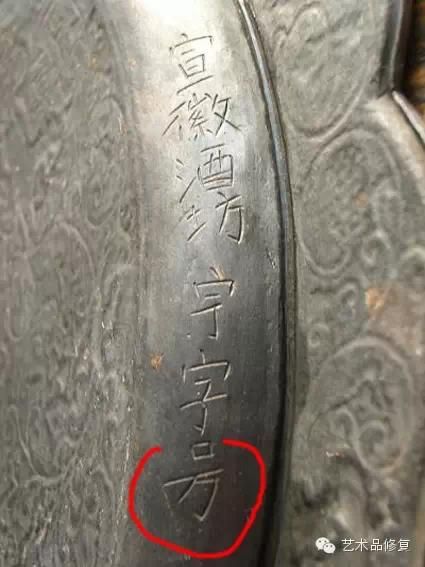

1958年西安西郊出土的中晚唐時期的銀酒注、銀盤上面的銘文“宣徽酒坊地字號”、“宣徽酒坊宇字號”的“號”字,也是簡體字,并非繁體的“號”字。

不光是唐代,明清民窯瓷器中也充斥大量簡體字。

明 成化民窯中的“制”(製)

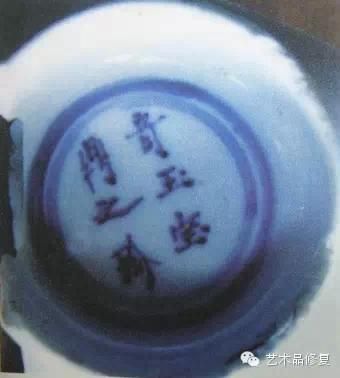

清 康熙 “奇玉堂寶鼎之珍”款中的“寶”(寶)

即使這曹雪芹這樣的大文豪也不“避諱”簡體字,在清代《紅樓夢》手稿里,簡體字俯首即是。

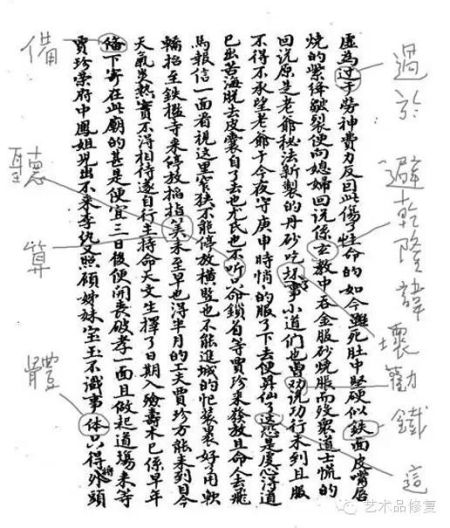

大清乾隆二十五年《紅樓夢》手抄本中的簡體字

手抄本中主人公賈寶玉的“寶”(寶)字、貫穿故事主線“榮府”的“榮”(榮)字,悉數簡體。

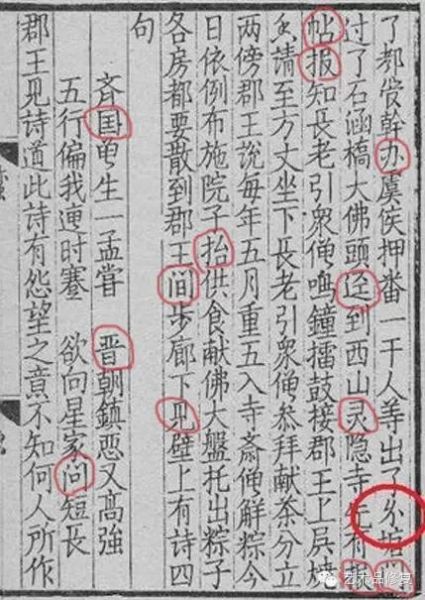

或許,你會認為,手抄本畢竟是手寫體,正式刊印的書籍則不然了。那么,請再往前看,明朝末年文學家馮夢龍撰集的著名小說“三言二拍”之一《警世通言》是正式刊印的,其中也被發現有許多簡體字。

明末 馮夢龍《警世通言》中的簡體字

晚清官方文書、甚至權力機構也用簡體字“昭告天下”。這塊清內務府的令牌,就是例子。

清 內務府令牌的“務”(務) 字

這一系列涉及各個朝代的簡體字是怎么回事?

漢字從原始社會陶器符號,到甲骨文、金文、籀文、小篆、隸書、草書、行書再到楷書,一直處在變化中。文明的發展使得遇見的情況愈多,處理的事物愈多,字的產生與衰亡,書體的變體和簡化字的產生完全是適用社會趨勢。秦統一六國的“書同文”遠不是漢字的定型。

中國人最大的特點就是善于變通,包括自己的語言文字。秦頒布的小篆使用不方便,便在生活和生產中產生了發生變化極大的隸書。

“秦”字 小篆到隸書的變化

由小篆到隸書的變化比繁體到簡體的變化還要猛烈。隨后的漢字根據使用便捷而變化,也導致一個字有多種寫法。值得玩味的是,漢字一字多寫卻被一個非漢民族的滿清帝王所不容。康熙曾主持頒布《大清欽定正字》和《康熙字典》等書籍,要全天下人規范漢字寫法。這些書將漢字多重寫法選擇一個,美名“正字”。但正字的選擇并不是追求簡潔,相反的,康熙認為漢字應該方正飽滿、四平八穩,特意選擇了筆畫最繁重的字。

政令始終敵不過歷史潮流,簡體字在民間仍然大行其道,后來以至于在正式領域也逐漸傾向簡體漢字。太平天國發行的銅錢就是很好的例子。

1952年退守臺灣的蔣介 石于1952年再次提出文字改革。然而因大陸推行的簡化漢字運動的原因,此時臺灣漢字簡化方案被賦予政治顏色。遂被永久擱置,最終以不了了之而告終。

現在的簡體字并不是憑空捏造的,簡化漢字的目的從一開始就十分明確,就是整理異體字、簡化字形,以便于學習和普及。幾乎所有簡化字都是古人使用過的,甚至追根溯源到最簡潔字型。

如甲骨文中“網”字是個象形字,由繁體字“網”簡化到“網”字,不僅不是文化的割斷,反而更接漢字根源。

只有極個別的字,如“滅”是生造的,但也是基于“滅”字表意部分創造。

繁體字效率低下 蔡英文也不愿用

現港臺通行的繁體漢字,正是根據清同治十三年(1874)清朝最后一版《欽定正體字》頒布。從歷史角度來說,這是一種落后、且效率低下的文字。

在民進黨人蔡英文的親筆信中,可以明確的看到連片的簡體字,“這”、“來”、“黨”、“經”、“會”、“法”、“灣”、“問”、“應”、“還”等字并沒有采用他們自己的“正體字”,原因就在于繁體字書寫使用效率低下。

在這個電子科技的社會,繁體字在一定字號下,完全就是一堆黑方塊,在手機上更加明顯,不僅不易辨認,也影響閱讀速度。

簡化字本身就是傳統文化的一部分

簡化字本身就是傳統文化的一部分,早在明朝,黃宗羲、顧炎武等學者就在著作中有意使用。而且絕大部分現代簡化字與繁體字是一一對應的,用簡化字排印古書不存在任何問題。簡體字很多字在漢墓竹簡和帛書中就出現了,歷朝歷代都有人使用,上面的那些古物也論證了的。所以,僅憑借古人書畫中出現簡體字,就不假思索得視其為贗品,是完全說不通的。從某種方面來說,不論是繁體字,還是簡化字,都是我們民族發展史當中的產物。玩味其中的奧秘,只能夠更加陶冶我們的情操,豐富我們的國學知識和歷史底蘊。其實大可不必爭論哪種寫法的漢字為“正統”,那種寫法為“叛逆”。繼承我們民族的文化遺產,并使之發揚光大,才是我們彼此都責無旁貸的歷史責任和共同心愿。(文/李典)