當(dāng)有所成 必有

三月的陽光在城市的每個(gè)角落里顯得格外的和煦寧靜,踏入..[詳細(xì)]

義興張第八代

張中和,男,1967年生,河南省安陽市滑縣道口鎮(zhèn)人,道口燒..[詳細(xì)]

寓巧于拙,靈動(dòng)

傅偉華篆刻作品傅偉華篆刻作品傅偉華出生于中州古城滎..[詳細(xì)]

-

沒有記錄!

畫像二十四孝——中國最早最成熟的二十四孝

2015/10/9 14:15:48 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

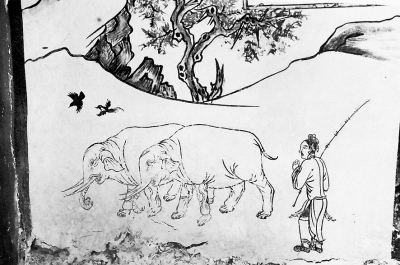

宣化遼金墓壁畫中的大舜行孝圖 作者提供

“二十四孝”流傳甚廣,影響極深。一般認(rèn)為元代后期郭居敬最早訂正《二十四孝》,就是匯集唐宋時(shí)期以來民間流傳的孝子故事,整編為“二十四孝”。事實(shí)上,有關(guān)文本《二十四孝》成書問題并非傳統(tǒng)認(rèn)識那樣簡單,大量考古資料表明,早在北宋中期,黃河中下游地區(qū)就出現(xiàn)了相當(dāng)成熟的“二十四孝”。因此厘清早期二十四孝發(fā)展演變過程,對正確理解二十四孝傳統(tǒng)文化實(shí)有必要。

自20世紀(jì)50年代以來,在黃河中下游地區(qū)的河南、山西、山東,以及河北、陜西和甘肅等地考古發(fā)掘了100多座宋金元時(shí)期帶有孝子圖像的墓葬。從山西長治市魏村金代天德三年彩繪磚雕墓墨書“畫相二十四孝銘”七字題記中,知道這些孝子圖像實(shí)際名為“畫像二十四孝”。全面考察宋金元“畫像二十四孝”的圖像資料,明顯可以看到其呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):

孝子人物組成固定化 在目前所發(fā)現(xiàn)近100多座宋金元“畫像二十四孝”墓葬中,各墓葬中“畫像二十四孝”的孝子人物數(shù)量不等,少則一兩個(gè),多則十個(gè)二十多個(gè),最多是24個(gè)孝子故事。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),其中21例擁有完整二十四孝圖像,此外還有10例缺一兩個(gè)孝子圖的“畫像二十四孝”。以上三十多例宋金元“畫像二十四孝”中,大部分有完整題記,題記所指的二十四位孝子人物都基本一致,其他沒有題記的“畫像二十四孝”中的孝行人物也都可與有完整題記的“畫像二十四孝”人物對讀;其他近80座墓葬中無論有無題記或是不完整“畫像二十四孝”者,所表現(xiàn)的二十四孝人物也與之完全一致。整體上說,宋金元時(shí)期北方地區(qū)墓葬中的“畫像二十四孝”圖像數(shù)量不一但內(nèi)容相當(dāng)統(tǒng)一,基本上是反映歷代24位孝子孝行內(nèi)容,只是孝子人物多少而已。大量資料表明,宋金元時(shí)期北方地區(qū)墓葬中“畫像二十四孝”圖像形成了一套相當(dāng)穩(wěn)定,并流行的“畫像二十四孝”人物固定組合,即:舜子、閔子騫、曾參、郯子、老萊子、蔡順、丁蘭、董永、郭巨、孟宗、姜詩、王祥、鮑山、劉明達(dá)、劉殷、魯義姑、陸績、田真、王武子妻、韓伯瑜、楊香、元覺、曹娥、趙孝宗。

孝子圖像模式化 宋金元“畫像二十四孝”圖像,從畫面設(shè)計(jì)看,都是突出孝子孝行故事情節(jié)。無論是河南、山西,還是甘肅等地出土的“畫像二十四孝”,圖像都非常接近。每位孝子圖像所選取的故事情節(jié)基本一致,畫面構(gòu)成基本相同,圖像內(nèi)容高度模式化。每位孝子圖像一般都包含幾個(gè)相對固定的元素傳達(dá)情節(jié)中最為重要的信息,構(gòu)成該孝子圖像的基本圖式。不同墓葬中相同孝子圖像之間的差別也僅僅表現(xiàn)為這些元素間位置的變換,或細(xì)節(jié)的增減。每位孝子人物的特征鮮明,活動(dòng)場景相似,在墓葬壁畫中很容易識別。

如孝子大舜圖像都是選取其“耕于歷山”的情節(jié),通常有舜子、大象(豬)、鳥等元素。山西屯留宋村金代壁畫墓中舜子圖,一男子戴黑幞頭,著圓領(lǐng)長袍,手持木棍,正在驅(qū)趕一頭大象,空中有群鳥飛過,有“舜子”題記二字。河南鄭州滎陽司村宋代壁畫墓中舜子身著黃色團(tuán)領(lǐng)寬袖袍,左臂下垂,右手持桿行走,身前一頭野豬,身右一頭大象,空中三鳥在飛播種子,中間墨書“舜子行孝”。在河南、山西等地其他墓葬中也有同樣的圖像,根據(jù)榜題與描繪畫面,很容易判斷其表現(xiàn)的是大舜“孝感動(dòng)天,象為耕,鳥為耘”的故事情節(jié)。考古表明,宋金元墓葬中“畫像二十四孝”圖像模式化,說明其可能遵循了當(dāng)時(shí)社會上較為流行的粉本,同時(shí)也側(cè)面反映了“畫像二十四孝”在民眾中的熟悉程度。

孝行表述文字穩(wěn)定化 宋金元“畫像二十四孝”榜題基本上分四類:其榜題簡單者僅題寫孝悌人物姓名,如山西長子縣石哲金代壁畫墓墨書“丁蘭”“元覺”等;較為復(fù)雜者“××行孝”或“行孝××”,如滎陽司村宋代壁畫墓有“曾參行孝”“董永行孝”等榜題。這種榜題分布范圍廣,似乎不受地區(qū)影響。第三種榜題為一短語,概述出孝悌人物姓名及典型事跡。如林州市大付街墓有“董永賣身行孝”“丁蘭服事木娘”等。特別是鞏縣宣和二年石棺上孝行題記多為畫龍點(diǎn)睛的四字短語格式,實(shí)開明清二十四孝榜題之先河,如“丁蘭刻木”“董永賣身”“舜子事父”“郭巨埋兒”等。

第四種榜題為較長文字,與圖像緊密配合,敘述孝行故事。山西長治故漳魏村金代墓葬中“畫像二十四孝”最為典型,圖文對照,為“左文右圖”格式,實(shí)開后世文本二十四孝之先河。以“郯子孝行圖”為例,畫面上四人一馬,右側(cè)一戴盔穿胄武士騎于馬背之上,馬旁一兵士。左側(cè)一男子頭戴黑色幞巾,身穿紅色圓領(lǐng)袍服,其旁有一身穿黃色鹿衣的男子坐于地上,似與騎馬人對話。圖像右側(cè)墨書“郯子鹿皮為衣向山取水,遇君獵,射中郯股,因一箭殺三人也。王問之,郯曰:父母并瞽耳。王表其言,乃取郯父母養(yǎng)之”。整個(gè)圖像和文字較為完整地表述了郯子孝行的故事。以上四種題記中的孝子人物表述文字相當(dāng)穩(wěn)定,都沒有超出前面所提到的24位孝子,并讓我們清楚地知道圖像所表達(dá)的孝子人物是誰。

孝行畫像流行長期化 從現(xiàn)有考古資料看,從北宋中期開始“畫像二十四孝”圖像就在宋金元墓葬中出現(xiàn)。其中山西長治市五馬村宋神宗元豐四年(1081年)磚雕墓中共有董永、王祥、田真、郭巨等15幅磚雕孝行圖像,是目前最早有紀(jì)年的“畫像二十四孝”;而河南湯陰縣出土宋神宗元豐六年(1083年)薛方石棺是目前最早有完整二十四孝圖像和紀(jì)年題記,表明早在北宋中期就已經(jīng)出現(xiàn)完整成熟,并流行的“畫像二十四孝”。金代有“畫像二十四孝”墓葬所見紀(jì)年有皇統(tǒng)、天德、正隆、大定、明昌、承安、泰和等年號,其中多集中于金世宗大定、金章宗明昌年間。此時(shí)也正是金朝國事平靜、安寧時(shí)期,北宋中期出現(xiàn)的“畫像二十四孝”圖像習(xí)俗在此時(shí)逐漸達(dá)到高峰。元代孝行墓葬涉及至元、天德、至大、至治、至順、至正等年號,其時(shí)間下延至元代結(jié)束之際,最晚一例為山西交城裴家山元至正十六年墓,即1356年。比對最早和最晚紀(jì)年的宋金元“畫像二十四孝”墓葬案例,可知宋金元“畫像二十四孝”圖像在北方地區(qū)延續(xù)了近280年。考慮到一般事物發(fā)展都會經(jīng)歷發(fā)生、發(fā)展、成熟、衰亡的過程,筆者認(rèn)為宋金元時(shí)期的“畫像二十四孝”在北方地區(qū)最少流行三百多年。

孝行傳播平民化 宋金元時(shí)期存在“畫像二十四孝”墓葬主要是仿木結(jié)構(gòu)磚室墓和部分石棺墓。從大量題記或地劵(又稱“買地券”,一種買墓地的契約。書寫死者所買墓地的四至、地價(jià)、證人和不許侵占等語,置于墓中。——編者注)文字資料看,這些墓葬主人的身份多為較富庶的百姓或中小地主,還有沒有品級的下級官吏。這表明宋金元時(shí)期“畫像二十四孝”主要流行于北方地區(qū)的下層民眾,即其“草根”性質(zhì)。如洛陽市新安縣石寺鄉(xiāng)李村宋四郎墓墓門上有“宋四郎家外宅墳”題記;洛陽北宋王十三秀才畫像石棺的棺蓋中部楷書“大宋宣和五年葵卯金紫光祿大夫?qū)O王十三秀才壽棺”等。這種情況的出現(xiàn),表明曾長期在上層社會流行的孝文化,在宋金時(shí)期已經(jīng)完成了平民化和普及化的過程。

總之,從以上幾方面分析,可知較之元代后期郭居敬所編訂《全相二十四孝詩選》的時(shí)間,“畫像二十四孝”要早幾百年。事實(shí)上,《全相二十四孝詩選》是在宋金元“畫像二十四孝”基礎(chǔ)上的修訂和補(bǔ)充,而并非是最早的二十四孝,也不是今天我們所熟悉的二十四孝版本。在整個(gè)二十四孝文化流變史中,宋金元時(shí)期的“畫像二十四孝”是其中一個(gè)重要環(huán)節(jié)。毫無疑問,在黃河中下游地區(qū)流行長達(dá)280年之久的宋金元“畫像二十四孝”才是中國最早、最成熟的二十四孝文化。

(作者后曉榮 單位:首都師范大學(xué)歷史學(xué)院)