-

沒有記錄!

五方正色系統(tǒng)與五德終始說緊結(jié)合 在唐朝開始崩潰

2015/10/10 9:52:33 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

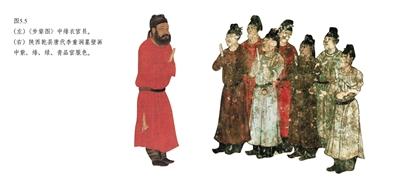

《步輦圖》中緋衣官員(左),陜西乾縣唐代李重潤墓壁畫中紫、緋、綠、青品官服色。

古人對色彩的重視遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于現(xiàn)代人

色彩之于我們的意義通常有兩種層面:一種是個人層面,主要表現(xiàn)在個人之于某一色相的喜好;另一種是社會層面,這表現(xiàn)為人們通過某種玄學(xué)觀念創(chuàng)造出一個完善的色彩體系,使之具有規(guī)范社會的功能。

這本《觀念之色》主要討論的是后者,討論由中國傳統(tǒng)的五行觀念形成的五方正色(黑、白、赤、青、黃)體系,這一套體系曾經(jīng)被用來為皇權(quán)統(tǒng)治和王朝更替的道統(tǒng)合法性服務(wù)。同時也用來規(guī)范封建時代那個等級制度森嚴(yán)的社會。這一體系首先將色彩形成系統(tǒng)、分出主次,然后又使之圍繞著一個隨著朝代更替而轉(zhuǎn)移的重心(某一正色)運行。后來由于某些色相的象征意義在民間逐漸固化,致使這一需要循環(huán)演化才能體現(xiàn)其義的系統(tǒng)分崩離析,只剩下一個龐大的、殘敗的軀殼和一些就像廢墟中的柱石一樣具有文化內(nèi)涵的色相,類似于一種文物,比如中國紅。

從此書所描述的這一傳統(tǒng)色彩系統(tǒng)的演化歷史看,古人對色彩的重視遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于現(xiàn)代人。中國曾號稱禮儀之邦,經(jīng)書《禮記》在古代的地位幾乎相當(dāng)于現(xiàn)在的憲法,它擁有指導(dǎo)政治和社會生活的方方面面事務(wù)的作用。而且天下之事無論大小只有按禮儀操辦之后才能獲得合法地位。正因為禮儀大典需要盡力體現(xiàn)莊嚴(yán)氣象或視覺之美,色彩才在其中獲得了舉足輕重的地位。所以中國傳統(tǒng)的色彩文化與兩者有關(guān):一是觀念,二是禮儀,而且伴隨著它們的消亡而衰落。雖說現(xiàn)代社會禮儀已經(jīng)非常簡化,但是像婚喪嫁娶之類的民俗在很多方面特別是色彩使用上仍然因循古禮。因此,色彩之于禮儀的關(guān)系,相信每一位國人都有所體會,特別是紅(此處的紅即中國紅也稱為絳或赤)、白兩色的象征意義路人皆知。不過其他三種正色黑、青、黃其意義已經(jīng)模糊不清了。從北大博士陳彥青所著的這本《觀念之色》中,可以看到,這些色彩與紅、白曾經(jīng)是地位相當(dāng)?shù)摹?/p>

五方正色循環(huán)系統(tǒng)在唐朝開始崩潰

書名為《觀念之色》,意為從觀念中形成的色彩體系。書中所說的觀念主要是指起于秦漢時期的“五德終始說”。五德即五行之德:金德、木德、水德、火德、土德。每一種德對應(yīng)于一種正色白、青、黑、赤、黃。每一正色又配備一種間色,即碧、綠、紫、紅、騮黃。而這五色又對應(yīng)于五個方位西、東、北、南、中。“五德終始說”是說每一朝開國帝王之所以能榮登大寶都是由于承襲了五德之一,這一種德既可看作是上天賦予的,也應(yīng)看作是從上一朝代因襲得來的。因襲的方式有兩種,一是五行相克的“克”,一是五行相生的“生”。這兩種方式也對應(yīng)朝代更替的方式,比如西漢代秦是通過革命,這要以附會成“克”。而王莽篡漢,以及后來的魏篡漢、晉篡魏,都是通過假惺惺的禪讓,這可以被附會于“生”。

一個王朝確定一種德及其所尚之色,除了在禮儀大典上運用之外,日常中也要有所體現(xiàn)。比如皇帝皇后的冠冕、綬帶、出行時的各色儀仗,軍隊里所采用的旌、幡、旗和軍服,還有文官上朝時的朝服,都要圍繞本朝所服之德所尚之色而定。這是一套如天體運行一般復(fù)雜的色彩系統(tǒng),等級森嚴(yán),不得僭越。用現(xiàn)在的話說,就是某些色彩搭配方式被皇家及其隨員所壟斷,其他人不得仿用。而且就是民間對色彩的使用也要符合一樣的規(guī)范,比如《禮記·玉藻》中所言“衣正色、裳間色”,這里的“衣”指上衣,“裳”指下衣。

不過由于在大唐時期,因與外界交流的擴大,間色體系的擴張也達(dá)到鼎盛,直到品官服色系統(tǒng)的確立,終使這一套附會于五德終始說的五方正色循環(huán)系統(tǒng)也隨之逐漸崩潰了。品官服色系統(tǒng)的確立既是中國傳統(tǒng)色彩文化中的大事件,也是中國政治史上的大事件。代表著國家構(gòu)成上的新的質(zhì)變。用書里的話來說就是:“貴族集團對于國家的重要性慢慢地被以官吏為代表的管理集團所取代,品官服色充當(dāng)了這一質(zhì)變的符號化表現(xiàn)。”同時,“對于色彩等級的強調(diào)導(dǎo)致了此后歷史中色彩僭越事件的不斷產(chǎn)生。這種僭越雖大多表現(xiàn)為色彩違反等級規(guī)定的使用,但其破壞的分明是一種政治結(jié)構(gòu),因此與此相關(guān)的‘禁約’成為了唐朝歷代皇帝詔令中的重點,‘禁’和‘僭’在此后也成為中國傳統(tǒng)色彩運用史上極為典型的演化路線。”也就是說色彩運動的重心從帝王轉(zhuǎn)移到了官僚階級。

古人的色彩推廣觀念值得現(xiàn)代人反省

以上簡略地概括了書里所描述的中國傳統(tǒng)色文化的歷史,鑒于現(xiàn)代社會崇尚平等,所以這種強調(diào)等級性的文化也沒有可能在全社會加以復(fù)興。因而中國這一傳統(tǒng)的色彩文化之于現(xiàn)代人的意義也要以一種變通的觀點加以面對。

首先,這一色彩文化能幫助我們以傳統(tǒng)的系統(tǒng)化的方式理解色彩,實際上現(xiàn)在國際流行的西方的色彩學(xué)都是以一種色彩的系統(tǒng)化為基礎(chǔ)的,比如孟塞爾色立體、奧斯特瓦德色立體、RGB色彩模式等。中國傳統(tǒng)色彩文化與這些色彩系統(tǒng)的區(qū)別并不大,其中五正色中的青、赤、黃,就是顏料三原色,與西方和現(xiàn)代色彩系統(tǒng)是統(tǒng)一的。區(qū)別只是中國的間色系統(tǒng)。中國的間色系統(tǒng)有著極為豐富的文化內(nèi)涵,而且有些色彩的命名本身就蘊藏典故,比如“太師青”和“天水碧”等,關(guān)于“間色”所蘊含的觀念,也是本書的主要內(nèi)容之一,但是要把它全部挖掘出來,還需要比這厚重得多的一本書。中國的間色文化無疑是中華傳統(tǒng)文化中的富礦之一,它背后所承載的文化內(nèi)涵簡直難以言盡。根據(jù)《唐大詔令集》,唐朝年間與服色有關(guān)的禁約竟多達(dá)八份詔書。申禁者的動機肯定與被禁色彩所承載的觀念有關(guān)。

其次是關(guān)于色彩之于禮儀的意義,這本書的內(nèi)容可以為設(shè)計師們提供的不僅有哲學(xué)化的指導(dǎo),還有創(chuàng)造思想上的啟示。在中國,禮儀的功能就是意識形態(tài)教育,它最直接的目的就是推廣某些觀念,以深入人心使之達(dá)到合情、合理、合法化的目的。現(xiàn)代社會中,雖然傳統(tǒng)的強調(diào)等級化的舊禮儀因為不符合崇尚平等的現(xiàn)代人的觀念已經(jīng)不復(fù)存在,但是“禮儀”本身并未消失,而是改頭換面,仍然行使著自己推廣觀念的功能。這就是各類公共活動中——大的像國家祭祀、國民大會、體育賽事、商貿(mào)活動、國際政治洽談等,小的像商家的展銷會和各類論壇等由組織者設(shè)計出來的模式和流程。

不過,目前來看,此類禮儀活動缺乏色彩文化,對自己的標(biāo)志中使用的色彩設(shè)計極其隨意,因為未進(jìn)行系統(tǒng)化,所以也只有一些膚淺的內(nèi)涵,比如彩虹色等。而古人將“五德終始說”與“五方正色系統(tǒng)”如此緊密地結(jié)合起來在推廣觀念方面形成的強大影響力確實值得現(xiàn)代設(shè)計師們反省。

□書評人 張旋