-

沒有記錄!

駝鈴聲聲叮鐺響商旅漫漫絲綢路

2017/1/13 9:38:13 點擊數: 【字體:大 中 小】

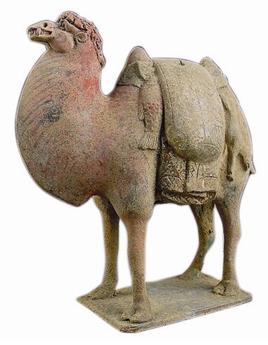

圖1 北魏陶駱駝俑

圖2 唐彩繪陶駱駝俑

圖3 初唐三彩駱駝俑

圖4 唐彩繪陶駱駝俑

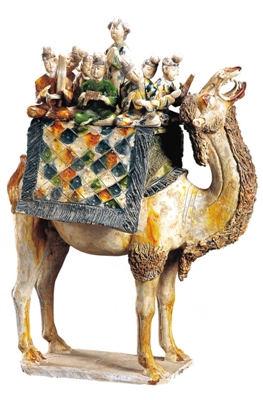

圖5 唐三彩駱駝樂舞俑

提起駱駝,大家便會想到絲綢之路上功不可沒的駱駝。因駱駝既是那個時代的符號,也是絲路文化載體的象征。

駱駝,亦名橐(tuó)駝。《爾雅》:“橐,橐也;駝,負菏也。今云駱駝,蓋橐音之轉。”《山海經·北山經》:“號山陽之光山,獸多橐駝,善行流沙中,日三百里,負千斤。”《史記·匈奴列傳》:“其奇畜則橐駝。”《漢書·西域傳》:“鄯善國(樓蘭)多橐駝”。東漢劉珍《東觀漢記》:“南單于遣使獻橐駝,祭祀時跑馬斗橐駝,以為樂事。”駱駝是食草動物,形狀像馬,頭小像羊,兔唇,垂耳,頸粗長彎曲如鵝頸,趾骨蹄大如盤。體長3米,身高2米,重450公斤,壽命可達35—40歲,顏色有蒼、褐、黃、紫等,馴化歷史達四千多年。駱駝嗅覺靈、性溫順,耐力驚人,尤以駝峰著名。駝峰內盛脂肪50公斤,每1公斤脂肪可轉換1.1公斤水,在沒水無食料的條件下可生存兩周、不進食物可生存月余;氣溫高達50℃、失水達體重的30%時,堅持8天不喝水也渴不死;即使氣溫降至零下40℃,仍能在“不毛之地”的沙漠戈壁正常行走,被世界公認的“沙漠之舟”。

駱駝形象在中原墓葬中出現的很早,南陽漢畫像石上雕刻的駱駝,以四肢纖細,如馬狂奔為特色。東漢衛宏撰《漢官舊儀》、東漢應劭撰《漢竹儀》:“諸侯王,黃金璽,橐駝紐,文曰‘璽’。匈奴單于黃金橐駝紐,文曰‘章’。”魏晉時,官印亦有駝紐。晉·陸翙《鄴中記》:“二銅駝如馬形,長一丈,高一丈,足如牛,尾長二尺,脊如馬鞍。在中陽門外,夾道相向。”晉·郭璞《橐駝贊》:“駝惟奇畜,肉鞍是被。迅騖流沙,顯功絕地。”說明漢、魏晉時期上流社會崇拜駱駝。晉·張華《博物志》:“敦煌西渡流沙,千余里中無水,時時伏流豦,人不能知。皆乘駱駝,駝知水脈,遇其處,輒停不肯行,以足蹋地。人于蹋處掘之,輒得水。”柳宗元的名作《種樹郭橐駝傳》,借郭橐駝之口,由種樹的經驗說到為官鑒戒擾民的道理,被譽為“永貞革新”先聲。北魏彩繪駱駝俑(圖1)背上覆有鞍韉,雙駝峰間馱著折疊的毯子,四周線刻紋飾,其上為一飽滿的囊袋,前面掛有一條魚,后面掛有一只似野兔,妙趣橫生。清嘉慶進士張澍《橐駝曲》詩云:“牽來江左賣瘡膏,入夏忽然盡脫毛。婦孺皆驚馬腫背,不知原來自然高。”老舍的著名小說《駱駝祥子》,描寫了上世紀20年代末期北京市民坎坷悲慘的生活遭遇。

駱駝分單峰駝、雙峰駝。材質有陶、瓷、玉、銅,神態各異,惟妙惟肖。雙峰駝產于中國西北部、蒙古包頭阿塔山及中亞,單峰駱駝生長于阿拉伯、印度及北非。駱駝役用性能為騎乘、馱運、拉車、犁地等。雙峰駝每小時可行走10—15公里,長距離騎乘時,每天可行程30—35公里;短途運輸可馱重250—300公斤。單峰駱駝每小時騎乘、馱運速度約2—3公里,負重165—220公斤。雙峰駝挽車2馱1車,可拉1.5—1.8噸;單套步犁日耕地5小時,可耕地5畝;雙套雙鏵犁日可耕地7畝,最高可達14畝。據專家測定,駱駝的最大挽力為369公斤,相當于本身體重的80%,而蒙古三河馬為321公斤,陜西秦川牛為312.5公斤。美國納爾遜·阿特金斯博物館收藏的這件唐彩繪陶駱駝俑(圖2),顯露出陶藝工匠生動地捕捉到駱駝休憩后即將起程、嘶鳴的瞬間。

雙峰駱駝常見在中原墓葬中出土。初唐三彩駱駝俑(圖3),高47.3厘米,長50.9厘米。駱駝做昂首站立狀,背上有氈墊,駝峰兩側有夾板,駝峰之間橫置一個長形袋子,其兩側橫置絲麻狀物。學者在研究中發現,它實際上是沙漠民族“穹廬氈帳”的再現:駱駝背上的夾板、氈墊是“氈帳”的組成部分,絲麻狀物是用來綁“氈帳”的麻繩,它們共同組成“穹廬氈帳”。北朝至唐代,“穹廬氈帳”是絲綢之路上胡商的必備用品。“氈帳時移無定居,日月長兮不可過”,唐詩人劉商為我們形象地描繪了漫長的絲路上,胡商居無定所的場景。

絲綢是東西方價值認同的商品,在互市中扮演著通貨的角色。出土的吐魯番文書中記載了唐朝天寶年間(742—756),唐西部邊疆以絲綢為貨幣的物價水平:絲綢1匹=銀幣10文=銅幣460文;波斯敦父駝一頭,次上=絲綢33匹;草駝一頭,次上=絲綢30匹。唐彩繪陶駱駝俑(圖4),首尾長40.64厘米,俑高45.72厘米,駱駝頭高27.94厘米。“東來橐駝滿舊都”,在唐代中亞商隊中,商婦也加入商旅,媽媽在駱峰上奶孩子罕見!

沙漠絲綢路,駝鈴響千載。駱駝載樂,始于東漢。唐駱駝樂舞俑表現的應該是長安百戲中的一個雜技節目。盛唐的長安城東市、西市都有專門的百戲班子,他們除自主演出外,還讓人們花錢雇演。以致“城頭山雞鳴角角,洛陽家家學胡樂”。陜西歷史博物館收藏的唐三彩駱駝載樂俑(圖5),通高58厘米,長41厘米。駱駝站在長方形底座上,引頸長嘶,駝背上的馱架為一平臺,鋪有色彩斑斕的毛毯,共有八名樂手。其中七名男樂手身著漢服,手持胡人不同樂器,面朝外盤腿坐著演奏,中間是一位亭亭玉立、穿著白底藍花長裙的女子。她頭微微上仰,右手舉至胸前,左臂下垂,似載歌載舞。顯然這是一個“流動演出團”。這尊唐三彩駱駝載樂俑以黃、褐、綠、藍、黑、紫、白等色組合使用,堪稱唐三彩極品。