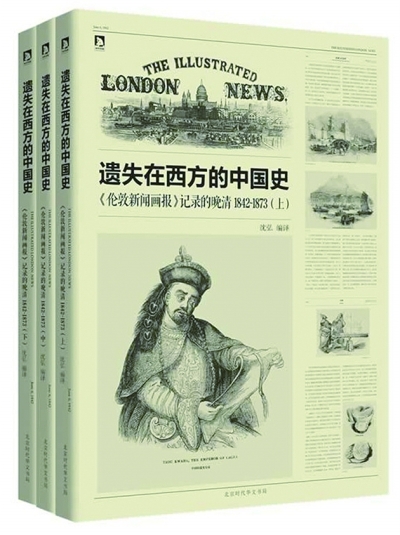

在圖書“歷史熱”里,無論嚴肅的學院著作還是輕松的通識讀物,近代史都占據重要地位。歷史事件、人物、時代……大有被作家、學者道盡之感,而尋找新的近代史敘事已經是人們的共識。在這種情況下,沈弘多年精心編譯的巨著《遺失在西方的中國史——〈倫敦新聞畫報〉記錄的晚清1842-1873》(三卷)適時出版,可以說是一個里程碑式的突破。

作為喻體的近代史

沈弘從百年前的《倫敦新聞畫報》中看到了近代中國,而將其介紹給讀者。在參與近代史敘事時,很多人站在一個已知的材料或角度中去判斷,沒有他者或異己者的參與,這種情境正好跟近代史的演進構成了同質性的隱喻。馬克思形象地說,這是“活的化石”“一遇新鮮空氣便面臨解體的木乃伊”。

不少中國人的近代史觀或許就是這類化石和木乃伊。關于鴉片戰爭、李鴻章、袁世凱等的傳統看法,曾經遇到新鮮的說法兒而面臨解體。但由于惰性,我們很多人的看法仍會凝固成新的偏見或木乃伊。我們仍只是看自己能夠看到的或愿意看到的,很少去通過別人的眼光看問題或審視自己。這也是近代史研究需要引進新材料新角度,以使我們的觀念世界恢復活力的原因。

近代中國在開始看世界時,世界也在打量中國。1842年,英國《倫敦新聞畫報》創刊,它是世界上第一份以圖畫為內容主體的周刊,創刊即發行26000份,很快成為有世界影響的媒體。畫報初始就對大清帝國表示密切關注,雖然最初不免獵奇。遙遠的中華帝國像是另外一個星球上的居民,從舉止優雅的欽差大臣到裹著小腳的婦人,都讓西方人覺得新鮮。1857年春,畫報派往中國的首位記者兼畫家沃格曼經過漫長的旅途到達中國,自此睜開了打量中國的眼睛。

自1857年至1901年,來自英國的各路記者向其本國發回了上千張關于中國的速寫和幾十萬字的文字報道。這些報道盡可能消除隔絕,加強了解。它們比一切判斷、命題更具體、形象,沒有這些細節,我們空洞地對近代史做價值判斷、分類歸檔一類貼標簽的工作都是輕浮的,是木乃伊式的僵化做法。

百年前的圖景

讀這些百年前的圖畫和文字,令人感嘆。在那個還沒有照相機的年代,記者們要把場景畫下來,這些畫作跟我們的寫意畫法不同,它們都是精確的記錄。

記者們用大量生動的速寫和文字,記錄的大事件如兩次鴉片戰爭、額爾金在英軍護衛下通過安定門進入北京城、天津條約簽訂、太平天國之亂、同治皇帝大婚,生活細節小到中國婦女的發型、白河上溜冰的小孩、北京國子監參加科舉考試的貢生、街頭練箭的旗人……有人說,全書堪稱一部英國記者筆下的清朝末年全景圖卷。如論者所說,其中的一些事件和中國社會生活的細節往往是中文史料中的盲點,它們的系統性和連續性也是其他中西文歷史資料所不能企及的。

讀這些百年前的圖畫和文字,時時校正著我們固有的近代史圖景。其中的內容及觀點,與我們固有的說法相左甚至相差太遠,溫故歷史,到此,才算是兼聽并蓄。可以說,場景和敘事的西方視角,帶給我們的是奇妙的距離感、穿越感。

從“紐扣”一文中可以看出中西文化差異帶給西方人的新鮮感:“剛來到中國的歐洲人會驚詫地發現自己襯衫上的紐扣常常莫名其妙地不翼而飛。然而,假如他天生就有去溪邊散步的好奇心,這個謎題就迎刃而解。因為他會看見一群年輕的姑娘把衣服放在石頭上拼命摔打,似乎想把每根纖維都砸個粉碎。見證過這樣野蠻的洗衣過程之后,他就不再會為自己襯衫上的紐扣在洗衣之后神秘消失而感到奇怪,而只會擔心襯衫是否能夠完整無缺地送回來了。”

講究人道精神是記者的天職,百年前的英國記者自然不例外,這在書中多有體現。書中說:“假如有任何人到英軍駐地周圍由中國人居住的街道或院落去轉一下的話,他們難道會不認為那兒也遭到了劫掠了嗎?每一座房屋都已經被英軍士兵、水兵或海軍陸戰隊隊員闖進來,并翻箱倒柜地搜刮過一遍了。就連外國僑民也未能幸免。那些人并不滿足于光是找點酒喝,就連那些書桌和抽屜也都被他們撬開。難道我們的士兵們不比那些中國人更像是海盜嗎?因為他們走到哪兒,就搶到哪兒;僅僅是因為軍官們的疏忽,就變得無法無天,比在中國司空見慣的劫掠真是有過之而無不及。”

超越民族偏見的情懷

讀這些百年前的圖文,也讓我們對西方記者們的敬業有同情和敬意。當時的中西方落差太大,大清國官民都生活在帝國的自足心態中,西方人則是發現新奇甚至落后,他們積極地接觸、了解,忠實地記錄。

在很大程度上,書中記錄的這些英國記者做到了“真實地再現‘自然’”。這種敬業使我們在慣常的近代史敘述外,讀到了一種超越的情懷,尤其是那些充滿市井氣息的畫面和文字,這是我們自家人都未能盡職留下來的“存照”。如畫報中說的,“我們那位積極和警覺的特派畫家目前正在中國,以一種真正超越民族偏見的精神,細心地觀察著在那兒所發生的每一件事情——無論是大事或小事,重要或瑣碎,只要跟社會各階層的生活有關,跟全球人類的各種習俗、思想和時尚有關,因為他已經采訪過許多國家和民族。”

中國社會科學院馬勇教授在推薦這部巨著時說,二十多年前,近代中國史學界受益于柯文的《在中國發現歷史》,打破了“歐洲中心論”“沖擊—反應”“傳統—現代”模式,開始從中國自身尋找歷史發展的因素。今天,我們應該注意“在西方發現歷史”,應該從西方的記錄中尋找近代中國發展變化的另一種記錄。

在沒有照相和視頻技術的時代,感謝《倫敦新聞畫報》為我們留下歷史珍貴的一頁。感謝沈弘教授,耗時十年,將與中國相關的文字和圖片翻譯集結成冊出版,為讀者提供了近代史敘事的新角度。(原標題:英國記者筆下的晚清圖景)