-

沒有記錄!

文化遺產(chǎn):溝通世界的橋梁

2013/9/11 15:01:12 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

自人類起源以來,人類文化以積極形態(tài)發(fā)展,但是對文化的狹隘解讀必然會導致社會紛爭和沖突。推進文化遺產(chǎn)的公眾教育的必要性在于:雖然人類有其特定的區(qū)域、文化、語言或宗教身份,但“多重身份”這一概念讓我們可以把世界文化遺產(chǎn)作為人類的共同遺產(chǎn),這反過來也要求我們培養(yǎng)相互尊重的態(tài)度,積極欣賞他人及其文化。

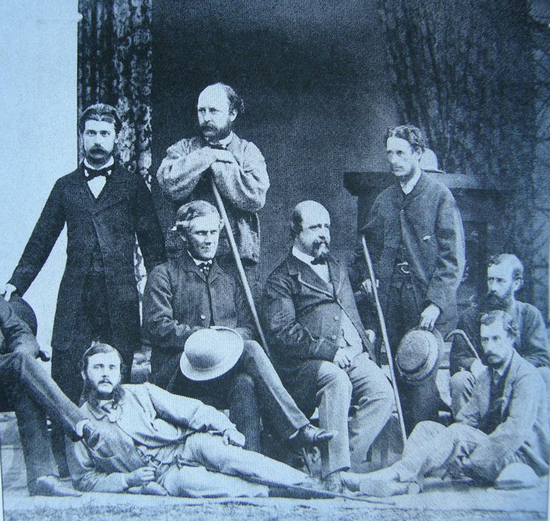

英國考古學家亞歷山大·卡寧厄姆(Alexander Cunningham)組織印度考察團于1862年在印度開展考古調(diào)查,此次調(diào)查很大程度上得力于調(diào)查中國僧人法顯和玄奘的記錄。

“……在這個行星按照引力的既定法則繼續(xù)運行的時候,最美麗的和最奇異的類型從如此簡單的始端,過去,曾經(jīng)而且現(xiàn)今還在進化著”。(查爾斯·達爾文,《物種起源》)

“我們像原始人一樣認為日升日落只是為了我們自己,我們無法想象圍繞我們島嶼的波浪也會在其他海岸留下珊瑚和珍珠”。(18世紀著名的東方學家威廉·瓊斯)

上文引述的達爾文的觀點,雖然是針對生物多樣性,也同樣適用于文化界。人類文化的起點可以追溯到兩百多萬年前的更新世早期,用達爾文的話來說,它以無數(shù)最美麗和最精彩的形式跨越時空。世界是一個多元文化網(wǎng)。過去文化多樣性有時會產(chǎn)生不和諧和沖突,即使在今天,我們也無法避免。幸運的是,憑借自我糾正的能力,人類遲早會采取相應的補救措施。

1784年威廉·瓊斯爵士在加爾各答建立的亞洲學會就是這樣一項舉措。他不知疲倦地提倡和執(zhí)著追求的東方學研究,是為了消除在英國盛行不衰的狹隘的文化觀,以及消除那種正如上文所述的對狹隘文化觀的溫和的責備方式。對威廉爵士而言,學習和學問并不是出于好奇的本能,而最終是為了加強世界各民族和文化之間的理解。事實上,威廉爵士和后來的學者對東方文明的研究在歐洲引發(fā)了又一次文藝復興——即《東方的文藝復興》,如同雷蒙德施瓦布1984年的同名著作。

毫無疑問,現(xiàn)代工業(yè)和科技的發(fā)展讓我們的生活溫馨而舒適,但這僅僅是相對而言。事實是,世界上仍然存在因經(jīng)濟不平等而產(chǎn)生的嚴重問題,這是經(jīng)濟學領域的一個難題。從更廣闊的范圍來講,我們的世界也反復面臨著由文化偏見和成見引發(fā)的危機。事實上,我們正處在十字路口,這一情況值得徹底反思。

文明的成就和存在的問題

維多利亞時代著名的人類學家泰勒在他的《原始文化》一書中,對文化進行了全面定義,甚至非專業(yè)人士都很容易理解。他寫道:“文化或文明,就其廣泛的民族學意義來說,是包括全部的知識、信仰、藝術、道德、法律、習俗以及作為社會成員的個人所掌握和接受的任何其他的才能和習慣的復合體。”考古記錄和各種史料揭露了人類文化的時空變化。1851年在倫敦水晶宮舉辦的世博會從視覺上展示了由于17和18世紀的科學發(fā)現(xiàn)和19世紀的工業(yè)革命促進的人類的成就。換言之,展覽的目的是“對全人類在這一偉大任務到達的時刻進行真正的考驗,提供真實的畫面,是所有國家進行未來發(fā)展的新起點”。(喬治·斯托金,《維多利亞時代的人類學》)

當然,過去的150年見證了更多的工業(yè)和技術進步,這些進步令人嘆為觀止,見證了人類的創(chuàng)造力,是人類的技能和能力的大型保留節(jié)目。因此,我們可以自信地說,當代世界一切都很好嗎?還很遠。首先考慮的是大自然對我們做了什么。世界上的任何一個角落隨時都會面臨各種自然災難給人類帶來痛苦和苦難。我們?nèi)匀恍枰鎸鹕絿姲l(fā)和構(gòu)造運動,山體滑坡和洪水,龍卷風和海嘯。此外,還有一系列由政治、經(jīng)濟和社會不平等引發(fā)的問題。不是所有周游列國、在飛機座椅上悠閑地享受美味午餐或晚餐的人都記得地球上還有數(shù)百萬人飽受饑餓折磨。當然解決這些問題的措施正在制定中,但是還沒有形成徹底解決的方案。

但世界上還有一系列與自然災難、貧困或經(jīng)濟剝削無關的問題。上個世紀,戈登·柴爾德創(chuàng)造了“人類創(chuàng)造了自身”這句話,事實上,我認為柴爾德的本意是強調(diào)人類的主觀能動性推進了人類的所有發(fā)展和進步,但他可能沒有注意到人類帶來的負面影響。不幸的是,正是這消極的一面上演著掠奪者的游戲。我們所有的人都熟悉以往它是如何引發(fā)政治和社會動蕩、種族沖突、宗教仇恨和文化偏見。這些問題我們現(xiàn)在仍然無法避免。在這些沖突中,文化遺產(chǎn)往往成為爭論的焦點,索賠還是反索賠?對文化遺產(chǎn)的狹隘觀念已經(jīng)引發(fā)了人類暴動和社會混亂。

雖然自然世界之間的距離正在不斷縮小,而人與人之間的心理隔閡卻不斷擴大,這一切嚴重干擾了世界社會的正常運作。我們捫心自問:這些不幸事件的原因是什么?顯然,心理上的優(yōu)劣感,對他人的不信任,宗教和文化上的仇恨造成了這一切。這些心態(tài)反映在文化遺產(chǎn)上面是狹隘的、地方性的。換句話說,這種狹隘的做法源于宗教、種族、政治以及我們賦予文化遺產(chǎn)的社會標簽。

多重身份的互補性

我認為,不論哪個地區(qū)或國家,一定要考慮到公共教育的基本方面。其中一點是強調(diào)人類文化遺產(chǎn)的共性。雖然人類學和考古學是在廣泛的、抽象的層面研究人類文化,但確實是在研究人類文化。從更新世起,受地理和文化因素影響,文化呈現(xiàn)出多種形式。在這種背景下解釋文化多樣性的起源,甚至不識字的社會群體都避免評論文化的優(yōu)劣。我用一個簡單但極好的例子來說明這一觀點。1993年,一位村里的半文盲Shri Siddaramappa Gowda在參觀我們德干高原的Budihal新石器時代遺址發(fā)掘的時候,他被我們的實習生的外表差異震驚了。他被告知這些學生有的來自印度不同的地區(qū),還有的來自遙遠的日本,歐洲和中東等地區(qū),我們的農(nóng)民客人暫停了一會兒,沒有表現(xiàn)出任何的反感,用他自己的辨識和理解力,對自己提出的多樣性疑問進行了解釋:“這些差異確實存在,但是由自然和地理因素造成。”

每一個人,除非他/她是深受外在因素的影響,否則他/她是能夠自我啟蒙的。這種態(tài)度確定后,也就為認識文化遺產(chǎn)的共性做好了準備。印度第一任總理潘迪特·尼赫魯(Pandit Nehru)和他的中國朋友周恩來總理,在其名著《印度的發(fā)現(xiàn)》一書中用優(yōu)美的文字表達了這一觀點:“我的遺產(chǎn)是什么?我是誰的繼承人?是過去數(shù)萬年間形成和發(fā)展的人性,是過去所有的思想、感受、痛苦和歡樂,是勝利的歡呼和戰(zhàn)敗的苦楚,是很早就開始現(xiàn)在還在延續(xù)、引導我們的人類征途……”

我們強調(diào)有必要承認“共同遺產(chǎn)”這一概念的重要性,并不意味著抹殺或低估人們對地方、民族、地區(qū)或國家等文化遺產(chǎn)的開發(fā)利用。人類具有這樣一個獨特屬性,不僅能掌握,而且根據(jù)時空變化多方面欣賞物體或事態(tài)。這同樣適用于我們自身對語言、文化、種族、宗教等方面的認同。諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者阿馬蒂亞·森(Amartya Sen)的《身份與暴力——命運的幻覺》一書專門探討身份這一主題。他告誡我們,根據(jù)孕育于宗教、社會、文化或民族的單一身份或獨特身份的觀點,世界正面臨著嚴重的危機。他反駁這種孤立主義或單一身份論,認為我們每個人都不可避免地有“多元身份”。

本著正確理解的精神,多重身份并不矛盾,而是互補的。它不承認也不同意這種會引起沖突的人性積極屬性。如Sen所言:“事實上,許多當代政治和社會問題與不同群體的不同身份沖突有關……當代世界的和諧在很大程度上取決于對人類多重身份的清晰理解……我們必須清楚地看到,我們有很多不同的聯(lián)系,彼此仍可以用很多不同的方式互相交流……我們有一個房間來決定工作重點……”考慮到這個世界是充滿地區(qū)特有的文化馬賽克(過去和現(xiàn)在),每個都包含許多更小的馬賽克,如何決定其多重身份?Sen提出了一個可接受的明智方式,即保持開放的心態(tài),并做出合理的選擇。同時,在面對不同層次的集體或群體身份時,我們也可以保持自己的民族、文化或宗教身份。針對亞洲首個諾貝爾文學獎獲得者泰戈爾的問題,非暴力不合作運動的倡導者圣雄甘地如是說:“我希望我的房子周圍自由地吹著所有的文化之風,但我拒絕被吹走。”一個不爭的事實是,雖然他希望結(jié)束英國在印度的統(tǒng)治,但他從未恨過英國。

Sen對我們身份互補性的觀察和用開放的批判式心態(tài)的精神武器和理性選擇來處理這些問題的建議和文化遺產(chǎn)直接相關,簡單的原因是,我們的身份大多是由我們的遺產(chǎn)定義。核心問題是增進對方彼此之間的信任和相互尊重。我們知道,中國古代的哲學家孔子非常重視人們之間的信任,甚至超過了對食物和統(tǒng)治者的重視。古印度的偉大皇帝阿育王呼吁他的臣民彼此相互尊重。他的信條中有這樣一條戒律:“尊重他人的信仰,你就是在尊重自己”。這個信條,不僅號召包容其他文化和信仰,并導致他們積極的評價。

現(xiàn)代和古代的文化大使

所有這些因素都值得納入各級公共教育。旅游業(yè)是另一個發(fā)揮至關重要作用的領域。由于航空業(yè)的發(fā)展、中產(chǎn)階級物質(zhì)世界的改善,近幾十年來國際旅游發(fā)展迅速。如果能夠在觀光和享受同時也能對文化遺產(chǎn)有所顧及,游客可以發(fā)現(xiàn)、理解其他國家和他們自己的文化、現(xiàn)在和過去,他們會自動讓這個世界更加和睦友好。參觀Budihal遺址發(fā)掘的農(nóng)民具有廣闊的視野,這是一個極好的榜樣。

說起旅游業(yè),我腦中浮現(xiàn)出了1500年前兩位著名的中國僧侶,他們前往印度,被譽為最卓越的文化大使。我指的是公元5世紀的法顯和公元7世紀的唐玄奘的徒步之旅。他們通過中亞和興都庫什山脈進入印度,并花了很多年拜訪印度所有重要的高僧以及其他佛教中心,通過與當?shù)貙W者探討,研習佛典,以獲取第一手資料。他們都有詳細的游記記錄,亞歷山大·卡寧厄姆(Alexander Cunningham)1862年在印度開展考古調(diào)查時曾以此為指導。甚至在這個時代,法顯和唐玄奘仍然被視為是中印文化交流的推進者。

需要注意的是,曾有人勸阻過唐玄奘的印度之旅。他被告誡:“那里的氣候會讓你無法適應,男人們裸露著黑色的肌膚,缺乏禮儀,不能對望。”他不為所懼,開始了艱辛的旅程。在周游印度15年以后,他帶著74部1335卷經(jīng)書回到了中國并將其譯成中文。毫無疑問,有這樣令人驚嘆的先例,論壇將作為東半球的一個交匯點,促進考古文化遺產(chǎn)的全球合作研究和行動——研究、保護并為當代社會提供經(jīng)驗。我們在此給予最好的祝福。

來自過去的啟示

過去對現(xiàn)在的啟示?是的,在這里我有話要說。我的理解是,許多世界考古記錄主要關注一些簡單、教育落后、非城市化社會。從定義的角度而言,他們落后于文明。這在當?shù)匾彩菍Φ模?世界上的大部分地區(qū)的人們主要從事捕魚、狩獵、采集、放牧或植物農(nóng)業(yè)。不同于已經(jīng)蓬勃發(fā)展的城市社會,它們像是星星之火,很容易熄滅,這些社會歷經(jīng)世界的滄桑并存活下來,是因為他們都適應了當?shù)氐淖匀画h(huán)境,在很大程度上限定了自己的活動,以滿足基本生活需求。

根據(jù)對世界各地不同民間社會的比較研究,芝加哥大學的人類學家、已故的羅伯特·雷德菲爾德(Robert Redfield)教授出版了兩本著作,分別是《農(nóng)民社會與文化》(1956)與《原始世界及其轉(zhuǎn)型》(1953)。他確定了簡單社會主要特征:規(guī)模小、全部自給自足、平均化、團體合作、個人親密的血緣關系、生產(chǎn)用于維系社會而不受市場支配、性而非英雄作為生育或生殖的一方面、道德比技術更占主導地位、以虔誠的態(tài)度對待自然、利用土地資源滿足個人的基本需求、采用托管的原則顯示財富和權(quán)力。這些屬性保障了社會的承受能力。從考古記錄我們了解到,這些屬性很多也是以往簡單社會的特點。

我提及的這些簡單社會,既不是美化它們,也不是詆毀城市和文明,更不是說要扭轉(zhuǎn)現(xiàn)代化的時鐘。當代世界面臨著資源濫用、城市化、工業(yè)化和市場經(jīng)濟迅猛增長的趨勢, 患有“踢灰塵,抱怨你不能看到”的綜合征。我只想說,保持上述列舉民間社會的屬性,可能給當代世界帶來一定程度的節(jié)制和清醒,這可能是一個確保人類物種和其文化再持續(xù)200萬年的方式之一。

(作者系印度德干學院考古學名譽教授及前院長,致力于印度考古45年,著有《新考古學及其余波:英美世界之外的視野》等專著。本文系根據(jù)其于“世界考古·上海論壇”期間在上海博物館所做公共考古講座的講稿整理。) (原標題:文化遺產(chǎn):溝通世界的橋梁)