-

沒有記錄!

國外近代地圖學的發(fā)展及其對中國的沖擊

2013/9/12 11:04:57 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

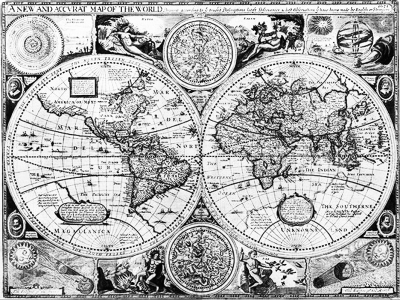

雙半球世界地圖,1627年版。

一國地圖繪制的精細和地圖學的發(fā)達,是國家進步和民族自信的表現(xiàn)。國民不知邊界四維則不知開拓進取,政府不明“版籍”“圖冊”則不明守土保民之責任所在。一國“版籍”“圖冊”的豐富和完備是國家興旺發(fā)達的標志,其粗疏和散失則標志著國之衰亡。而追求天文地理的精細圖示,可以促進一國實學的發(fā)展,培養(yǎng)國民科學、嚴謹、務(wù)實的學風。

一

縱觀全球史和地理學的發(fā)展史,特別是公元1500年以來,西班牙、葡萄牙、荷蘭、法國、英國、俄國、德國、美國、日本等大國相繼崛起、霸權(quán)更替的歷史,背后都有著地圖學的支持和對地圖學發(fā)展的促進。

1500年前后新航路的開辟,使歐洲各國確立了新的世界觀和宇宙觀,地理探索改進了西方的測地、地圖測繪和制圖技術(shù),世界地圖被重新描繪。歐洲各國近代地圖學的突飛猛進,歸功于以下因素:探險家地理探索的勇氣和國家開拓進取的氣象為近代地圖學確立了發(fā)展的動力;而近代科學技術(shù)革命則為地圖學者提供了技術(shù)準備,新的地圖繪制技術(shù)(包括數(shù)學技術(shù)、投影技術(shù)、攝影術(shù)、統(tǒng)計技術(shù))和新交通手段的運用,不僅便于測繪工作的開展,也促進了他們對改良技術(shù)的追求;工業(yè)革命以來鐵路運輸、架設(shè)電線、開辟航線、海岸測量和建設(shè)軍事基地等工程推動了測繪地圖的需要;國家對地圖教育的普及和對學術(shù)振興的重視。法國首先受惠于其王室的振興學術(shù)政策,天文定點和測角等技術(shù)使法國在整個18世紀占據(jù)地圖學的主導地位。英國繼之在精密海圖、精密時鐘的制作方面取得突破。而此時的德國也以其測繪和制圖技術(shù)的進步,推動民族統(tǒng)一和崛起。近代歐洲地圖學的發(fā)展還離不開石印地圖、多色印刷等印刷技術(shù)的進步,印刷技術(shù)大大降低了地圖復制的成本,便于歐洲各國對地圖教育的普及。

對于民族意識和危機意識非常強烈的日本來說,在18、19世紀之交就意識到俄、英等國在日本近海測繪地圖的險惡用心,朝野有識之士立即認識到發(fā)展地圖學的重要性。幕府調(diào)查隊員于1800年調(diào)查千島群島等地,完成了《邊要分界圖考》。1816年利用日本、中國和西洋的最新資料制作了《新訂萬國全圖》且銅板刊印,還繪制了日本中心半球圖。1821年完成了精確表現(xiàn)日本列島全部海岸線的《大日本沿海輿地全圖》。

19世紀末期,西方列強掀起了瓜分殖民地和勢力范圍的狂潮。在霸權(quán)野心的驅(qū)動下,參與探險運動的國家增加,各國對非洲和亞洲內(nèi)陸等地區(qū)探險范圍擴大,隨之而來的是列強之間各種劃界談判、條約的協(xié)商,這些都促進各國測繪、制圖技術(shù)的提高。此時的英、俄、日等國通過對我國內(nèi)蒙古、新疆、西藏等地的探險活動,掀起了測量、繪制和刊刻中國地圖的高潮,特別是俄日兩國,繪制了大量中國地圖,日本三松堂編繪的《支那帝國十八省分圖》《最新漢譯滿洲全圖》《清國練習用白地圖》等大量輸入中國,以致中國使用的本國地圖皆仰仗日本。

二

中國學術(shù)自上古強調(diào)圖文結(jié)合、“左圖右史”,又因傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國水利工程建設(shè)的需要,地理學、地圖學(包括測量學)和制圖學直到16世紀一直領(lǐng)先于世界。但是,自宋、明以來輿地學愛好者逐漸形成重視文獻研究、輕視實地踏勘的傳統(tǒng),加之宇宙觀的僵化,制圖學堅持以“平面地面”作為基礎(chǔ),和近代西方重視踏勘測量,以“球形地面”作為基礎(chǔ)的地圖學、測繪技術(shù)的發(fā)展相去漸遠。

16、17世紀之交,當西方新地圖和新的測繪技術(shù)第一次沖擊東方的時候,康熙皇帝以開疆拓土的豪氣和文化的自信,大膽接受葡萄牙、西班牙等殖民帝國傳教士輸入的測地、地圖測繪和制圖等地圖科學,中國的地圖學暫時還能和西方保持大致相等的水平。而進入18世紀以后,中國人繪制地圖往往“平面和繪畫混合”,即使是“要求量度嚴謹并要合乎比例尺的軍事地圖和水利地圖”也不求甚解,以致中日甲午戰(zhàn)爭期間,“吾大帥擁十余萬大軍,幕下僅得吾鄉(xiāng)一畫山水者任圖繪之役”。

面對18、19世紀之交開始的西方近代地圖學的第二次沖擊,中國部分知識分子很快覺醒,力圖復興地圖學。特別是鴉片戰(zhàn)爭,促使魏源等人喊出了“睜眼看世界”的口號。魏源1844年初版的《海國圖志》、徐繼畬1848年成書的《瀛環(huán)志略》注意研究外國的地圖和地圖學。洋務(wù)運動開始后,洋務(wù)派及時關(guān)注到西方近代地圖學,逐步翻譯《航海通書》等地圖學著作,在洋學局中開設(shè)“測算、輿圖”學科,京師同文館1876年公布的課程大綱也開始講求“航海測算”。盡管洋務(wù)運動期間中國知識分子在西方傳教士的幫助下,翻譯《海道圖說》、《繪地法原》、《測繪地圖》等西方近代地圖學著作,介紹西方圓錐投影、圓柱投影之類的近代地圖測繪方法,但由于對外語和新科學理解的困難,不能編譯更高深專業(yè)的地理地圖學著作,對西方近代測繪理論、地圖投影技術(shù)等的接受緩慢,以致清朝學者自己繪制的中國地圖沒有外國人繪制的中國地圖精致,不得不購買外國人繪制的中國地圖。

這一時期,康有為、梁啟超、王先謙等人發(fā)現(xiàn)西方列強和日本小學、中學都十分重視教授地理、識圖知識,認識到中國近代地理、地圖學教育缺失,中國地圖測繪技術(shù)落后,他們紛紛著書吶喊,呼吁政府測繪地圖、學堂教授地圖以“開民智”,主張從兒童七八歲開始“摹繪地圖”,并將此上升到國策的高度。孫中山流亡日本期間由于認識到“實學之要,首在通曉輿圖,尤首在通曉本國之輿圖”,為了愛國宣傳,傳播地圖學,他研究日、俄等國的地圖測繪技術(shù),親自學習繪制地圖,出版手繪地圖,以期啟蒙國人拓展實學,經(jīng)世致用。

相比西方近代測繪科技的沖擊和推進地圖教育的需要,19世紀70年代以來的邊疆新危機是促使中國近代地圖學興起的主要因素。邊疆糾紛和邊疆劃界談判需要精準地圖,而中國正缺乏這樣的地圖,往往在談判中處于不利地位。崇厚負責伊犁談判,不愿親自踏勘,也不研究地圖,因此誤國。清政府不得不啟用關(guān)心輿地之學的曾紀澤來收拾殘局。曾紀澤、許景澄等在與俄國人的談判中發(fā)現(xiàn),俄國人對中國伊犁、帕米爾等地區(qū)的情形“爛熟于胸中”。而本國地圖的粗淺迫使他們無可選擇地在與俄人的談判中使用俄國地圖,或鑒于“中國既無精細之圖,不得不藉英圖為辯論之資助”。在與西方殖民者的劃界談判中借助西人地圖的痛苦經(jīng)歷,使許景澄、繆荃孫、鄒代鈞、繆祐孫、洪鈞、錢恂等清末駐外使臣及隨員致力于搜集、購買德、英、法等國所繪地圖,回國翻譯印刷。1896年鄒代鈞(沅帆)在武昌創(chuàng)設(shè)“譯印西文地圖公會”,目的就在于此,將引進的西方地圖翻譯推廣,并以此提高地圖制作技術(shù)。

19世紀末,越來越多的清廷政治精英和知識分子意識到中國在測繪地圖這一領(lǐng)域的落后,不得不變革觀念,改進測繪技術(shù),促使朝廷創(chuàng)設(shè)近代測繪學校和測繪機構(gòu)(測地局、陸地測量局等),編繪精準的全國地圖。張之洞等地方官正因為感到繪制精準地圖無從下手,而積極創(chuàng)辦測繪學校,“測算即用西法”,中國最早的地圖測繪學校湖北陸軍測繪學堂則聘有日本和德國教習。為引進西方測繪理論和繪圖技術(shù),張謇、鄒代鈞、馮桂芬、康有為等知識分子紛紛組織地理學會、地圖學會,給予支持。(作者單位:湖北大學中日社會文化比較研究中心) (原標題:國外近代地圖學的發(fā)展及其對中國的沖擊)