-

沒有記錄!

第一次全國可移動(dòng)文物普查成果豐碩

2017/4/14 19:50:23 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

本報(bào)記者 連曉芳

2012年10月1日,國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于開展第一次全國可移動(dòng)文物普查的通知》,決定從2012年10月到2016年12月,對我國境內(nèi)(不含港澳臺地區(qū))全部國有單位收藏保管的文物進(jìn)行全面普查登記。這是新中國成立后首次開展的全國可移動(dòng)文物普查,對于全面掌握我國文物資源、加強(qiáng)文物保護(hù)、建設(shè)文化遺產(chǎn)強(qiáng)國有著深遠(yuǎn)的意義。各家博物館通過開展文物普查工作,摸清了家底,為下一步文物保護(hù)利用奠定了基礎(chǔ)。

深入認(rèn)識普查成果

提高藏品管理水平

普查結(jié)果顯示,我國國有可移動(dòng)文物呈現(xiàn)資源總量龐大、收藏體系多元、收藏主體集中、文物類型豐富、文物數(shù)量快速增長等特點(diǎn)。

隨著全國第一次可移動(dòng)文物普查工作的結(jié)束,故宮博物院與之相配合的2014年至2016年藏品清理工作也取得了階段性成果。截至2016年12月31日,全院藏品總數(shù)由2010年底的1807558件上升至1862690件。其中3類藏品增速最猛,乾隆御稿與尺牘新增726件,甲骨類文物新增16511件,陶瓷類文物新增4425件、新增標(biāo)本7808件。為了讓觀眾充分了解故宮博物院藏品的新變化和研究新成果,故宮還專門策劃了“大隱于朝——故宮博物院藏品三年清理核對成果展”。“這既是我們對公布藏品信息承諾的兌現(xiàn),也是踐行‘讓文物活起來’的一次有益嘗試。” 故宮博物院院長單霽翔表示。

國家博物館館長呂章申表示,通過艱苦努力,國家博物館文物普查工作取得了預(yù)期成果。藏品總量核定為1397247件,上報(bào)普查辦公室藏品數(shù)1307581件,在建館歷史上第一次摸清了家底,初步建成完整統(tǒng)一的藏品管理系統(tǒng),藏品管理水平有了歷史性的提高。下一步,國家博物館將重點(diǎn)抓好文物保管和保護(hù)整體規(guī)劃的制定,進(jìn)一步加強(qiáng)藏品信息資源的研究和利用,讓文物活起來,使文物普查成果成為博物館業(yè)務(wù)和學(xué)術(shù)活動(dòng)的有力支撐。

完善制度

推進(jìn)普查工作順利進(jìn)行

文物藏品是博物館賴以存在的物質(zhì)基礎(chǔ)。不定期開展藏品清理是博物館一項(xiàng)基礎(chǔ)性、專業(yè)性、常態(tài)化工作。

國家博物館藏品數(shù)量大,來源和構(gòu)成復(fù)雜,開展文物普查、摸清館藏家底的任務(wù)非常艱巨。呂章申說:“我們把這次文物普查工作作為建館以來最重要的大事進(jìn)行部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、科學(xué)推進(jìn),最終取得顯著成效。在深入調(diào)查、反復(fù)研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合藏品保管工作實(shí)際,制定并實(shí)施了文物普查工作方案,明確了普查的范圍、內(nèi)容、基本原則、工作要求,制定具體工作計(jì)劃。同時(shí),針對我館面臨的文物較多而普查工作人員不足問題,全館動(dòng)員,在保障博物館正常開放運(yùn)營的同時(shí),從十幾個(gè)部門抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干共同參與普查工作,前后投入人力264人,為按時(shí)間、高質(zhì)量完成普查工作奠定了基礎(chǔ)。”

作為一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作,建立健全文物普查工作制度,明確流程規(guī)范,是做好普查工作的重要保障。對此,國家博物館從工作需要入手,對普查涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范,修訂完善國家博物館藏品管理辦法、出入庫登記制度、文物提取管理辦法,重新規(guī)范文物出入庫點(diǎn)交、藏品包裝運(yùn)輸、藏品安全操作等流程。該館文物藏品分布在103個(gè)庫房,近20個(gè)工作小組在不同的庫房同時(shí)開展普查工作。各文物藏品部門也分別制定了普查工作制度和詳細(xì)的工作流程,建立了普查工作例會(huì)制度,定期由有關(guān)負(fù)責(zé)人主持召開,通報(bào)工作進(jìn)展情況,研究解決普查工作中的重大問題。針對一些緊急問題,多次召開普查現(xiàn)場辦公會(huì),及時(shí)予以解決。這些制度和辦法保證了各普查小組按照統(tǒng)一的流程和規(guī)范,有序推進(jìn)普查工作,極大提高了普查效率。

深化藏品清理

科學(xué)研究普查成果

此次藏品清理是故宮博物院第五次藏品清理的深化和延續(xù),在文物登記、基本信息采集和資料留存等方面均高于第五次清理時(shí)“賬、卡、物”核對的標(biāo)準(zhǔn)。如清宮老照片項(xiàng)目需采集20個(gè)信息項(xiàng),甲骨項(xiàng)目進(jìn)行了臨摹和拓片的工作,盡可能多地留存相關(guān)研究資料。同時(shí),藏品清理和研究工作也在同步進(jìn)行。例如結(jié)合甲骨整理成功申報(bào)國家社科基金重大項(xiàng)目“故宮博物院藏殷墟甲骨文整理與研究”,聯(lián)合多方專家力量,進(jìn)行文字釋讀和綴合工作,編撰《故宮博物院藏殷墟甲骨文·謝伯殳卷》等,并計(jì)劃建立故宮博物院藏殷墟甲骨文檢索系統(tǒng),以便將學(xué)術(shù)成果提供給專家學(xué)者和普通大眾使用。

故宮收藏甲骨總數(shù)初步統(tǒng)計(jì)有22463件,占世界現(xiàn)存殷墟甲骨總數(shù)的18%,是世界第三大甲骨收藏單位。然而,絕大部分甲骨未進(jìn)行科學(xué)整理與保護(hù),更未對內(nèi)容開展研究和探討。2014年啟動(dòng)的“故宮博物院藏殷墟甲骨文整理與研究”項(xiàng)目,目前已對7638件甲骨進(jìn)行拍照,為6300件甲骨做了拓片,完成2700件甲骨的臨摹。

清代皇帝乾隆留下詩作4.3萬余首。以往,這些詩作分散在故宮書畫部和圖書館庫房里。此次文物普查工作中,故宮工作人員逐頁清點(diǎn),累計(jì)使用了6000個(gè)編號。這些冊頁基本包含了乾隆一生的詩文作品、御筆稿(朱筆)、大臣謄寫稿(墨筆),其形制多剪裁成統(tǒng)一規(guī)格的長條形,少量有異常書紙。整理后可以清晰地看到乾隆一生對作詩的鐘情與熱愛,即使在發(fā)生災(zāi)害時(shí),這位皇帝也要賦詩一首,闡述應(yīng)對辦法,并祈求四海升平。

圖一:經(jīng)湖北省文物管理部門鑒定,美國人開爾斯于1929年設(shè)計(jì)的武漢大學(xué)建校圖紙被確定為國家一級文物。這一系列圖紙涉及武大法學(xué)院、老圖書館、理學(xué)院、工學(xué)院、宋卿體育館等,共177張。目前,武大建校圖紙被保存于武漢大學(xué)檔案館,確保環(huán)境恒溫恒濕。由于圖紙尺寸大,目前做成電子版尚有困難。

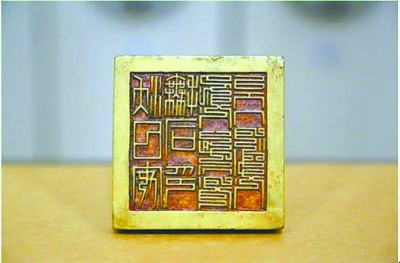

圖三:清沃日安撫司銅印,發(fā)現(xiàn)于今四川省阿壩藏族羌族自治州小金縣境內(nèi)。1658年,沃日家族歸服清王朝,乾隆皇帝因其在“一征金川”之役中出力,給清軍供糧助戰(zhàn)等原由,晉封其首領(lǐng)為“安撫司”職銜。阿壩州文管所所長陳學(xué)志表示,這枚銅印雖然歸非文物單位所有,但銅印保存完好。印面有蒙、漢文刻“沃日安撫司印”,背面則有蒙、漢文刻“沃日安撫司印禮部造”等字樣。這枚印章為研究阿壩地區(qū)土司制度等提供了重要實(shí)物資料。

圖四:在第一次全國可移動(dòng)文物普查過程中,當(dāng)?shù)匚牟⿲<以谏轿魇∵\(yùn)城市稷山縣青龍寺發(fā)現(xiàn)佛教大藏經(jīng)系統(tǒng)中非常重要的一部藏經(jīng)《永樂南藏》,目前在中國內(nèi)地圖書館和佛教寺院僅存約10部。 稷山青龍寺始建于唐龍朔二年(662年),現(xiàn)存建筑為元、明遺物。《永樂南藏》是佛教大藏經(jīng)系統(tǒng)中非常重要的一部藏經(jīng),內(nèi)容較宋元藏經(jīng)多近一倍,在佛教文獻(xiàn)學(xué)和大藏經(jīng)編纂研究方面有不可替代的地位。

圖二:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗出土的一尊距今5300年的紅山文化時(shí)期整身陶塑人像,是中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所內(nèi)蒙古第一工作隊(duì)與內(nèi)蒙古敖漢旗博物館的專家學(xué)者在敖漢旗興隆溝遺址考古調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的。考古專家表示,這件整身、盤坐、口呼狀的陶塑人像為研究紅山文化及遼河文明的演進(jìn)過程提供了珍貴材料。

這尊人像系泥質(zhì)紅陶捏塑而成,出土于一座史前房址中,通高55厘米。其中,頭長20.7厘米,身高33.08厘米,底部直徑21厘米,全身由65塊破損陶片拼制而成。