-

沒有記錄!

挖掘古城厚重歷史 弘揚優秀傳統文化

2015/1/19 14:56:25 點擊數: 【字體:大 中 小】

——河北定州中山文化研究研討會發言摘登

編者按

日前,由光明日報編輯部、河北省委宣傳部、中國秦漢史研究會共同主辦的中華優秀傳統文化與中山文化研究研討會在河北定州舉行。定州是聯合國地名組織命名的“千年古縣”,也是中山文化的發祥地和重要傳承地。來自中國社會科學院、北京大學等研究機構和高校的專家學者及有關單位領導50余人齊聚定州,圍繞中山文化產生的時代背景、思想內涵與現代價值進行了深入研討。大家一致認為中山文化是獨具特色的地域傳統文化,它以和合思想為母體,以人本價值為前提,以國家和民族利益為最高原則,是農耕文化與游牧文化、華夏文化與草原文化相交融的產物和結晶,體現了人與人之間、人與社會之間、人與自然之間相互交融、和諧相處的理念,是和燕趙文化、齊魯文化、荊楚文化、吳越文化等相媲美的傳統文化體系。深入開展對中山文化的研究、挖掘和整理,對進一步弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革開放為核心的時代精神,傳承中華優秀傳統文化,培育和踐行社會主義核心價值觀具有十分重要的現實意義。本報特刊發部分與會專家的發言摘要。

爭做燕趙文化前行的探索者

針對定州文化過去、現在和將來,我談三點感想:

定州的過去是中國文化海洋中沉沒的一艘“泰坦尼克號”。歷史上定州曾喪失了三次大的文化機遇:第一次是古中山國時期。古中山國,南臨趙,北臨燕,東臨齊,西臨魏,是一個千乘之國,民風剽悍,士兵驍勇,在和燕趙魏齊的戰斗中,一度所向披靡,戰無不勝。為什么被滅了呢?趙國已經胡服騎射了,而中山國卻沒有改革。歷史反復昭示,不改革只有死路一條。第二次是在明代。傳說朱棣做皇帝后,往北射了三箭,其中有一箭射到了定州,決定在定州建都。為什么沒有建成?因為建都要征地,地主豪強不同意,聯名上書反對,朱棣怕激起民變,便定都在了北京。這件事說明,不開放只有死路一條。第三次是在建國之初。1950年設立定縣專員公署,由來自周邊三個根據地的干部組成,管轄11個縣。結果這三班人矛盾不斷,最終被省委解散,一分為二,南邊歸石家莊,北邊歸保定。這件事表明,不團結只有死路一條。因為失去了三次大的文化發展機遇,才造成了定州這艘歷史文化巨輪的沉沒。

定州的現在需要增加危機意識和憂患意識。在京津冀一體化初步規劃中,定州的北邊是保定廊坊首都功能疏解區,南邊是石家莊及以南的冀中南裝備制造和物流區,東邊是秦唐滄沿海地區,再現了古中山國北臨燕、南臨趙、東臨齊的版圖。在這三大板塊中求生存,必須有強烈的危機感和憂患意識。在這種形勢下,定州如何在京津冀一體化中殺出重圍、不再重蹈過去的覆轍?只有接受歷史的經驗和教訓,靠文化的引領,全面對外開放,徹底進行改革,定州才有希望。

定州的將來就是以中山文化為突破口,以燕趙文化為載體,做燕趙文化前行的探索者。推進中國文化大發展、大繁榮,全盤西化不行,全面復古也不行,只有在繼承中國傳統文化和借鑒西方先進文化的基礎上進行創新,形成有中國特色的先進文化。目前,市場經濟正逐步走向成熟,文化發展卻投入不足,載體不足,物化不足,這些已經引起了定州的重視。從現在起,定州要以中山文化為突破口,以燕趙文化為載體,要靠文化引領,靠文化實體化來推進自身發展,在京津冀一體化中開辟出一條光明的道路。

(河北省定州市委書記 趙志棟)

古代民族認同的重要案例

中山國的歷史文化值得人們高度重視。我覺得它最值得重視的地方,在于它提供了我國上古時期各地方、各古老部族民族認同的一個最真實也是最重要的案例。

中山國為戰國時期僅次于“戰國七雄”的一個重要諸侯國,也是古代中原唯一一個由少數民族建立的國家。這個少數民族叫作鮮虞,屬于我國北方少數族集團“北狄”下面的“白狄”的一個分支。這不僅有文獻依據(《世本》等),也有出土文物的證據。

白狄族最早的發祥地在今陜北,這里也是我們祖先黃帝的發祥地。值得注意的是,文獻不僅記載了黃帝是我國華夏民族(或者說是華夏族最重要的組成部分周族)的祖先,而且也記載了黃帝是白狄族的祖先。對此,近年的考古發掘也能提供一些旁證。

我去年在《光明日報》上曾發了一篇題為《石峁古城是黃帝部族的居邑》的文章,不少讀者看了后發表感想說:“黃帝在陜西,華夏戎狄是一家。”從中山國的起源來看,這個說法無疑是正確的,也值得我們高度重視,因為它對我國今日各民族間的和諧共處有著積極的意義。

值得關注的不只是中山國的族源,從中山國歷史的最終結局看,它最終更融合進了華夏民族。這不僅是說它最后被納入了趙國的版圖,更主要的是中山國自身的華夏化。中山國在其最繁榮的時期,它的政治、經濟、思想、文化各個方面,都已顯示了高度的華夏化,與中原各國幾無差距。從中山國出土文物中,尤其是中山王陵出土的兩件帶長篇銘文的青銅器上面,已能清楚地看到這點。這正反映了我國眾多古老部族歷史發展的一個必然趨勢。

(河北師范大學歷史文化學院教授、博士生導師 沈長云)

定州之于中山文化的表征意義

定州對中山文化的表征意義體現在以下九個方面:

⒈中山王成為忠勇諸侯榮譽封號。定州在歷史上作為一方政治中心和諸侯都城歷經戰爭洗禮,所以后世逐漸把敕封“中山王”作為封建文化符號,成為所謂“德高望重”的標志。

⒉中國漢樂府集大成的文化標志——中山樂府。代表秦漢時期燕趙音樂藝術最高成就的人物就是中山音樂家李延年及其代表的中山藝人世家。

⒊千古絕代美女的標志——傾國傾城李夫人。漢武帝時,中山人李延年贊頌自己妹妹的一首樂府詩,“北方有佳人,絕世而獨立,一顧傾人城,再顧傾人國”,迷住了漢武帝。從此,“傾國傾城”成為美色絕代的代名詞。

⒋北方瓷器的文化標志——中山定窯瓷。定窯是我國宋金時代北方規模最大的白瓷窯口。北宋時期,定窯取代了在唐代盛極一時的邢窯白瓷,一躍成為天下第一。

⒌北方雅石文化的重要標志——中山雪浪石。雪浪石為黑白紋的花崗巖,是宋代聞名遐邇的名石。蘇軾創作了著名的《雪浪石銘》千古名篇,題刻了“雪浪齋”石碑。

⒍中國保健酒文化的經典標志——中山松醪酒。蘇軾在定州時,傳承中國傳統保健養生文化技藝,創下了歷史文化名酒和養生保健酒中山松醪酒,并留下了一篇《中山松醪賦》。

⒎定州綾羅緙絲是中國絲綢之路上中山技藝的經典代表。中國緙絲創于定州,又稱“定州緙絲”,古有“織中之圣”和“一寸緙絲一寸金”的美譽,又被稱為“千年不壞的藝術織品”。2009年9月28日,緙絲作為我國蠶桑絲織技藝入選世界非物質文化遺產。

⒏慷慨悲歌精神的代表。司馬遷最早記載“慷慨悲歌”中山國精神,后來成為燕趙精神的核心。明代以來定州義士鴻儒的慷慨悲歌精神,成為中山精神的代表。

⒐中國平民教育的經典代表。1926—1936年,晏陽初在定縣開創的平民教育運動,對民眾實施生計、文藝、衛生和公民“四大教育”,培養知識力、生產力、強健力和團結力,以造就“新民”,并主張在農村實現政治、教育、經濟、自衛、衛生和禮俗“六大整體建設”,從而達到強國救國的目的。

(河北省人民政府參事室特聘研究員 梁勇)

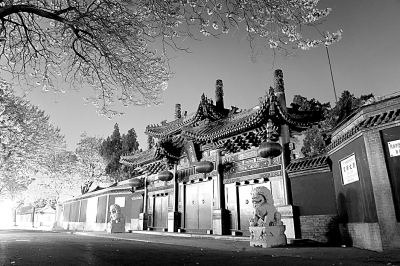

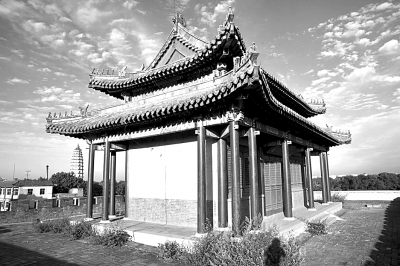

戰國中山文化的現代價值

文廟欞星門。于常見攝

戰國中山國位于太行山東麓地帶,是商遺民、晉民和狄民族長期聚集的區域,游牧文化、農耕文化都在此萌芽生長,并不斷進行沖突與融合。它勇敢地向東南平原地區挺進,接受了東方和南方的農耕文化,并一度將都城定在農耕文明的平原地區——現定州,表明其在游牧生活之外,注重定居的農耕生活,養成了民族的另一種性格——樸實穩健、博大寬厚。因此,戰國中山,是白狄游牧文化與華夏農耕文明結合的產物。正是兩種不同類型文明之間的交流和融合,塑造了中山國特有的民族性格。

據史料記載,戰國中山國一度為魏所滅,魏用相國李克治理中山,將華夏民族的農耕文化全面加強,并擴大為主流文化。作為孔子弟子的李克,曾傳《詩經》之學,積極將儒家文化在中山國推廣開來。這樣,以仁為本的儒家思想逐漸在中山國傳播。另外,在劉向《說苑》等典籍中有“中山專行仁義,貴儒學”等記載。儒家主流之仁厚,墨者附之以兼愛,這些思想與白狄部落的游牧文化、平原地區的農耕文明結合,形成了中山文化的主流,塑造了中山文化尊儒尚賢、樸實良善、博大寬厚、沉著穩健的文化特性,造就了后來中山國的強盛。

這樣的中山國,已經不復是白狄部落的國家,而是白狄部落與華夏民族相互融合后、游牧文化與儒家文化相互交流后的國家。兩種文明交流后形成的強悍豪放、悲歌慷慨、樸實穩健、博大寬厚的文化特性,是戰國中山強大的基石,對后來燕趙文化的塑造起了積極的作用。所以,中山文化的現代價值,就在于它是今天研究兩種古代文明交融、變化、傳承與影響的樣本,是兩個民族融合成功的典范,是兩種文明交流并形成新民族文化特性的典范。

(中國社會科學院近代史所研究員、博士生導師 左玉河)

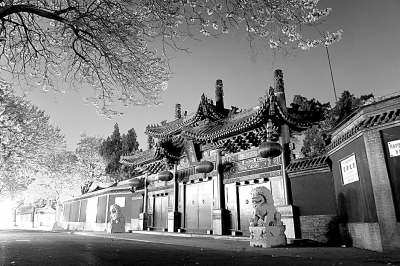

中山文化的當代意義及價值

南城門。于常見攝

定州是中山文化的主要發祥地,也是我國古代北方地域文化的搖籃之一。數千年來,勤勞、勇敢、智慧的人民,櫛風沐雨,手胼足胝,創造了獨具特色的地域文化——中山文化。它以太行山北端東麓洪沖積扇區為生存發展所附麗的自然場和社會場,以豐富的人類社會實踐活動及物質成果為體現,以浩瀚的文獻資料和質樸淳厚的民俗風情世代傳承為延續,以共同心理素質、精神生活、情感好惡、行為規約、器用習俗為認知感和凝聚力,以對國家乃至世界的貢獻為影響力,形成了相對穩定的思維方式、價值取向、道德倫理、政治信仰和審美觀念,是該地先民們認識自然、改造自然過程中創造的物質財富和精神財富的總和。它和齊魯文化、三晉文化、三秦文化、吳越文化等相媲美,并作為構成燕趙文化的重要組成部分,成為中華大文化的多元構成之支脈。

它跨越了先秦“千乘”諸侯國中山、兩漢郡國中山、魏晉通都大邑、后燕都城中山、北宋邊府中山等歷史分期,包括了都城文化、墓葬文化、科舉文化、藝術文化、建筑文化、名人文化、瓷文化、酒文化等,體現了中山文化的精神特質和思想內涵,構筑起中山地域民族忠貞愛國、崇文重德、和合友善、勤奮踏實的人文風骨。

歷史讓我們懂得厚重,文化讓我們精神富有。但如果讓歷史只存在于歷史,文化僅存在于傳統,不能在今天的物質形態中體現出來,不能在當前的社會形態中展示出來,不能在今人的行為方式中表現出來,那么這種文化就沒有多大生命力。只有將豐富的地域人文資源整合、開發、利用和激活,穿越時空思想共舞,超越極限能量釋放,進而形成現實的文化軟實力,把文化做出特色,把特色做出影響,把影響做成品牌和形象,這樣才顯現出文化的創造力、文化的競爭力、文化的傳播力。

(河北省定州市方志辦主任 韓振京)

漢代中山國人文風貌芻議

漢代中山國的區域文化相當獨特。《史記·貨殖列傳》記載:“中山……民俗懁急,仰機利而食。丈夫相聚游戲,悲歌慷慨,起則相隨椎剽,休則掘冢作巧奸冶,多美物,為倡優。女子則鼓鳴瑟,跕屣,游媚貴富,入后宮,遍諸侯。”《鹽鐵論·通有》記載:“趙、中山帶大河,纂四通神衢,當天下之蹊,商賈錯于路,諸侯交于道:然民淫好末,侈靡而不務本,田疇不修,男女矜飾,家無斗筲,鳴琴在室。”

在正統史家的筆下,中山國的人文風貌與中原地區相比,呈現出相當大的差異性。我們在利用這些定性性質的文本資料研究漢代中山國文化時,還應該盡可能地尋找一些事例,做定量分析。通過定量分析,判斷史家的定性分析是否準確、是否客觀,從而得出更接近歷史事實的結論。被記錄在漢代歷史中的中山籍男子數量有限,除著名的李延年、李廣利外,還有西漢時的田叔、劉子,東漢時的劉祐、張鈞、劉子惠、祝恬。田叔在趙王危在旦夕之際,敢于陪同赴罪;劉祐、張鈞敢于同外戚、宦官做斗爭;劉子惠敢于批評自己的上司,他們的身上都體現出公而忘私的浩然正氣,因而都得以進入史家視野。《史記·貨殖列傳》以“民俗懁急”來描述中山國地區的民風。所謂“懁急”,意即性格較為急躁。根據以上的例子,“懁急”或許可以理解為,漢代的中山國人士具有性格耿直、敢言敢行的品質。漢代中山國地區的女性群體,也因其特殊的行為特征和價值觀念而進入史家的視野。漢武帝后宮佳麗無數,而最受他寵愛的則是出自中山的李夫人。李夫人的人生際遇只是個案,但她的行跡又是中山國地區女性代表。從戰國時期中山王后陰姬到漢武帝皇后李夫人,再到魏文帝皇后甄氏,都是傾城傾國的絕色女子,她們的出現,與中山國固有的風俗文化之間存在著某種聯系。她們的個案,在一定程度體現出歷史上中山女子的獨特風貌。

(中國社會科學院歷史研究所 趙凱)

當代定州人口結構定型于明初

定州在戰國、十六國時期,皆接納大量外來人口,而當代定州的人口結構,定型于明初。明初在定州設置定州衛,據嘉靖《真定府志》載明初與明中期數據,定州衛人口與定州所轄人口相當,各5000至7000戶。定州衛是當代定州人口的重要來源,而它的人口來歷頗為獨特。

定州衛系永樂初年由山西的大同中護衛改調而來,也保有山西玉林衛一部。大同中護衛本屬分封大同的代王,由老資格主力部隊大同左衛改編。據《明太祖實錄》《皇明開國功臣錄》和諸碑銘傳狀,大同左衛改編自首批占領軍宣武衛和昆山衛,也編入部分土著軍人。宣武衛是巢湖水軍名將張德勝、張興祖的起家部隊,昆山衛是在張士誠統治區最早簽發設置的衛,摻入了朱元璋親信羽林衛、天策衛一部,玉林衛則是洪武后期在山西簽民新設的。由此,定州衛的人眾,來自今安徽合肥、巢湖、鳳陽和今江蘇蘇州周邊,以及山西大同和除晉東南外的幾個州縣。

明太宗朱棣廣泛招徠蒙古人眾,安插各地衛所,稱為達官。據明太宗、宣宗、英宗諸朝《實錄》等,永樂三年,本居今蒙古中部杭愛山一帶的蒙古貴族把都帖木兒,率五千余眾南越大漠,至今甘肅武威投降。因平叛、從征有功,全體內遷安置定州衛,后來涌現了吳克忠、吳琮等名將。降眾主體長期留居定州衛,至明代后期仍受高度重視。

定州衛的南方淵源,已屬少見,而接納蒙古降眾之多之重,更系獨家。當代定州人的淵源,或許可以在常見的山西、本地之外,追溯到東南、蒙古兩處。

(北京大學歷史系副教授 李新峰)

中山,鮮明的河北傳統文化標簽

戰國中山國三起三落,疆域始終位于河北省中部,或許可以這樣說,中山文化是河北一張最“完全”的地域文化標簽。而燕、趙則不同。趙文化的淵源是晉文化,邯鄲城則是晉文化蔓延流動而結出的一顆明珠;燕文化一部分屬于遼寧,今天大部分已經歸屬京津。作為京畿首府之地,其原生態文化特質保留不太充分。

戰國之后“漢中山”登上歷史舞臺,依然在這塊土地上創造了璀璨的中山文明。從第一任中山靖王劉勝起,綿延十幾代,世襲達300余年。今有滿城漢墓、定州的多座漢中山王墓展示著其輝煌。戰、漢兩中山在這塊土地上的歷史積淀是相當豐厚的。

之后,魏晉、南北朝時期,中山之地或為郡、為州,保持了地域建置的連續。盧奴(今定州)一直為治所,長達360年。唐宋金元時代,中山府治所不變。1947年解放軍進駐定州城時,古老衙署的門洞上赫然懸掛“古中山國”匾額。

中山傳統人文精神特質大致有這樣三點——仁厚實在、忠勇穩定、悲歌慷慨。

從戰國李克傳《詩經》之學于中山后,以仁為本的儒家思想在中山國廣為傳播。劉向《說苑》等典籍中有“中山專行仁義,貴儒學”等記載。正是因為儒家思想在這里廣泛傳播,這一區域才有了漢代大儒董仲舒,走出了宋代儒家集大成的程顥、程頤,才有了后世“中山廟學甲天下”。此外,中山區域的樂毅、趙云、曹彬、劉琨等悲歌慷慨的忠勇之士層出不窮,直到抗日戰爭年代359旅的“平山團”,以及“靈壽營、阜平營、曲陽營、定州回民支隊”等帶有強烈中山地域色彩的團隊,都是能打仗、能吃苦、能當戰地先鋒、能做南泥灣的墾荒模范、能做勇士更能做忠誠的守衛。后來,新中國成立前的最后一個農村指揮所搬到西柏坡,也和中山古地的這些人文因素有重要關系。它鮮明的人文特質必然成為河北乃至中華民族傳統文化的優秀代表。

(河北省石家莊市作協副主席 程雪莉)