-

沒有記錄!

地方戲跟上時代才能“活”得好——由滬劇“抱團突圍”引發的思考

2015/4/13 16:07:48 點擊數: 【字體:大 中 小】

留住劇種,卻留不住觀眾;保護起來,卻沒有真正活起來。作家莫言曾說起高密茂腔的“憂傷”——曾經,縣里的劇團到村里演出都“一票難求”,可現在“地方黨委政府很關注、很努力,但是卻沒有人看,這樣的藝術很難長久”。

文化部公布的數據顯示:1983年全國共有374個戲曲劇種,到2012年已經減少到286個。而據專家調研判斷,這280多個劇種中,“僅有60至80個還能保持經常性演出,擁有較穩定的觀眾群”,“這就意味著,只有四分之一到五分之一的劇種活得還算正常”。

在這樣的背景下看,日前閉幕的首屆上海滬劇藝術節,7家院團,8下村鎮,9臺大戲,歷時10天,呈現13場演出,戲迷粉絲的熱情讓滬劇演員們興奮不已。熱鬧歸熱鬧,如今的滬劇已不復“黃金時代”。“滬劇沒有變化,就意味著死亡。”對于上海滬劇院院長茅善玉來說,這根弦一直繃得緊緊的。

新時期,地方戲如何創新突圍?作為地方文化代表的地方戲,到底能不能“活”起來?

地方戲的“娘家”是觀眾

在很多人的印象中,地方戲就是一身“土味”。首屆上海滬劇藝術節顛覆了觀眾的印象。20名滬劇界“90后”“00后”學員組成的“快閃”團隊,在人潮涌動的上海衡山路上留下驚鴻一瞥,把一首在上海中老年人群中家喻戶曉的滬劇紫竹調《燕燕做媒》唱得俏麗多姿。

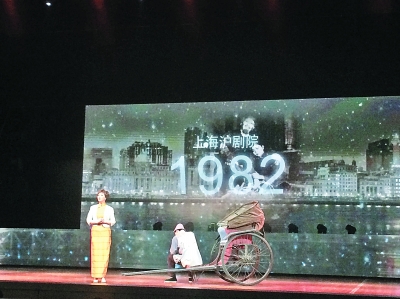

滬劇藝術節的閉幕晚會同樣驚艷全場。多媒體影像加全息投影的舞美設計,滿臺繽紛。觀眾贊嘆:滬劇也時尚。

滬劇素有“回娘家”的傳統。1982年,在著名滬劇表演藝術家丁是娥的倡導下,上海滬劇界發起了“滬劇回娘家”活動。今年的首屆上海滬劇藝術節是第12次“滬劇回娘家”。在茅善玉看來,“女兒不斷娘家路”,新時期的滬劇要保持活力,就得常常“回娘家”,走到觀眾中去,還得走出新意。首屆上海滬劇藝術節就是滬劇界“抱團突圍”的一次創新努力。

上海市文聯研究室主任胡曉軍說:“進入信息化時代,脫胎于農耕社會的地方戲,它的根在消失,地方戲已經過了巔峰期。農民大量變成市民,受眾情況更加不樂觀。”

劇作家余雍和曾在上海滬劇院擔任編劇多年。“不是年輕人疏離滬劇,是滬劇在疏離年輕人。”余雍和認為,不能把滬劇的沒落歸咎于年輕人不肯走進來,滬劇更應當從自身找原因,以創新求突圍。

地方戲的活力在創新

談到當下地方戲之困,茅善玉認為,首要一點是“創新程度不夠”。滬劇在誕生初期的特點之一是“時尚”,但這一基因在當下顯然已經弱化。

中國文藝評論家協會副主席毛時安說,在全國的地方戲曲劇種中,滬劇是一個極為年輕的劇種,缺乏我們通常觀念中的“戲曲”傳統,缺乏古典戲曲表演手眼身法步的各種程式,因此常常會被一些戲曲專家詬病為“戲曲化不夠”。需要指出的是,不少地方戲曲劇種的“戲曲化”成了向京劇演出程式靠攏,久而久之,地方戲曲因喪失泥土氣息而趨同。而滬劇正因其沒有這種傳統,反而獲得了表現現實生活,刻畫身邊人物生態心態的極大自由和空間。

在藝術創新上,滬劇幾乎是無所顧忌的放肆。毛時安舉例說,《蘆蕩火種》極具創新意識地設計了春來茶館“智斗”中的三人背躬唱,成為現代戲創作中最為經典的折子,后來被京劇《沙家浜》幾乎原封不動地搬上舞臺。滬劇在發展過程中還創造了大量的新腔。丁是娥開創了“婉轉優美、綺麗多姿”的丁派唱腔,還和琴師們一起推敲琢磨,發展創造了“反陰陽”“快流水”“反十字調”等新曲調。茅善玉最早吸收借鑒流行歌曲曉暢明快的唱法,豐富了滬劇的演唱方式。在貌似沒有傳統的藝術過程中,滬劇逐步形成了獨特的傳統。

茅善玉告訴記者:“對比以往滬劇創造性強的特點,現在的滬劇卻趨同明顯。”胡曉軍也認為,滬劇要警惕“同質化”現象,唱腔、表演、風格都差不多。尤其是編劇人才、音樂創作人才匱乏,藝術難以突破,表現現代生活乏力等問題。

地方戲保護須“得法”

同質化和創新乏力,不只是滬劇面臨的問題。首屆滬劇藝術節,是上海滬劇界對“家底”的一次盤查,也是對劇種發展的一次認真的回顧和審視。近年來不少地方劇種都開始“抱團取暖”,探討人才培養和理論構建,進行了不少有益實踐。

剛剛頒出的第25屆“白玉蘭”戲劇表演藝術獎,婺劇名家朱元昊摘得主角獎第二名。梯隊整齊的婺劇演員已在近三屆的“白玉蘭”獎角逐中實現“連中三元”。“婺劇現象”頗引人關注。婺劇是浙江乃至全國生存狀態最好的地方劇種之一,現在仍活躍著近百個婺劇團。

“戲曲是地方文化的重要組成,對于好的非物質文化遺產,政府應當給予支持,但一定是在尊重藝術創作規律的基礎上,保護須得法。”胡曉軍認為,政府支持地方戲,不光是給錢就行,更要讓老藝人得到體面和尊重,實現藝術傳承,讓新進的人看到劇種的前途,才能吸引和留住人才。

地方戲也要重視理論建設,重視劇本、曲譜、流派源流等史料的搜集整理工作。“只知道為民眾唱歌,如果不在理論上進行總結提煉,在藝術創作中自覺弘揚文學性,劇種的發展就會受限。”胡曉軍認為,地方戲的發展,應當警惕文學性不足的問題,一些新編戲的情節設計和人物性格走向過于隨意。“地方戲曲必須更多地‘走心’,內外兼修,將文學性和戲曲性結合得更好一些,才能持久地贏得觀眾。這方面,蘇劇《柳如是》是一個很好的例子。”胡曉軍說,“在守住戲劇性并有所借鑒和發展的同時,劇本的文學性和時代性方面再進一步,一部戲就算是立住了。”(本報記者 顏維琦 曹繼軍)