西安考古發(fā)現(xiàn)

根據(jù)考古學(xué)家最新考古發(fā)掘與研究表明,1300年前部分唐朝..[詳細(xì)]

微山南陽 古鎮(zhèn)

古運(yùn)河穿鎮(zhèn)而過從濟(jì)寧市區(qū)出發(fā),往南驅(qū)車半個(gè)多小時(shí),經(jīng)..[詳細(xì)]

隋唐運(yùn)河古鎮(zhèn)

隋唐古鎮(zhèn)景觀之一:五鳳三閣(展示中心)余莉?yàn)榱思涌斐鞘?.[詳細(xì)]

-

沒有記錄!

青藏高原出土1800年前茶葉實(shí)物

2016/1/15 10:56:52 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

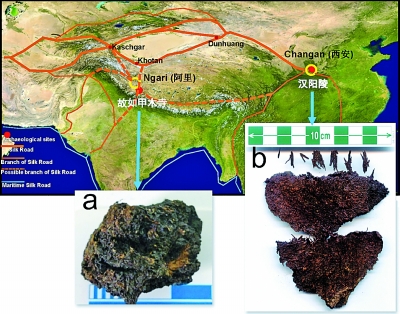

圖中a為在西藏阿里地區(qū)故如甲木寺遺址發(fā)現(xiàn)的距今1800年前的茶葉實(shí)物殘?bào)w,b為在西安漢陽陵發(fā)現(xiàn)的距今2100年前的茶葉實(shí)物。資料圖片

本報(bào)拉薩1月14日電(記者尕瑪多吉 通訊員李鍵)日前,中科院研究員呂厚遠(yuǎn)與國(guó)內(nèi)外同行合作,對(duì)西藏阿里地區(qū)故如甲木寺遺址發(fā)現(xiàn)的疑似茶葉食物殘?bào)w進(jìn)行了植物鑒定和年代學(xué)分析工作,確認(rèn)這里出土的植物遺存是茶葉,并通過碳14年齡測(cè)定它距今時(shí)間約為1800年左右,屬西藏古象雄王國(guó)時(shí)期。

茶起源于中國(guó),它是中華文化代表性的標(biāo)志之一,但我們一直缺少記載和實(shí)物證據(jù)證明茶葉是從何時(shí)開始、又是通過什么途徑進(jìn)行傳播的。長(zhǎng)期以來,人們推測(cè)茶葉是沿著絲綢之路,從中國(guó)古都長(zhǎng)安傳送到中亞及更遠(yuǎn)地區(qū),但從現(xiàn)有的記載文獻(xiàn)上看,唐朝以前并沒有茶葉進(jìn)入新疆或青藏高原的任何證據(jù)。

“古代茶葉長(zhǎng)時(shí)間放置容易腐爛或炭化,很難保存,即使發(fā)現(xiàn)了也缺少鑒定方法。因此尋找鑒定腐爛碳化茶葉方法,是研究中華茶文化發(fā)展、傳播的關(guān)鍵。”呂厚遠(yuǎn)介紹,由于植硅體、植鈣體和生物標(biāo)志物具有植物分類的潛力和長(zhǎng)期保存的特點(diǎn),科研組首先通過分析我國(guó)45種現(xiàn)代茶、茶科以及近緣植物的植鈣體形態(tài),發(fā)現(xiàn)茶葉具有4類植鈣體形態(tài)和組合特征,可與其他植物進(jìn)行區(qū)分。在此基礎(chǔ)上對(duì)現(xiàn)代茶葉的色譜—質(zhì)譜分析,進(jìn)一步明確了鑒定茶葉的兩個(gè)生物標(biāo)志物:咖啡因和茶氨酸。而故如甲木發(fā)現(xiàn)的植物樣品中恰好符合只有茶葉才同時(shí)具有的茶葉—植鈣體、豐富的茶氨酸和咖啡因的系統(tǒng)性證據(jù)。

“這項(xiàng)科學(xué)的證明具有深遠(yuǎn)意義。”呂厚遠(yuǎn)表示,大家所熟悉的茶馬古道只是在唐宋以后才逐漸形成的,另外,絲綢之路在唐之前也缺少經(jīng)過青藏高原的證據(jù)。此次阿里出土的茶葉或許在一定程度上拓展了茶馬古道的歷史脈絡(luò),推測(cè)可能在1800年前,茶葉通過古絲綢之路的一個(gè)分支或茶馬古道的路線穿越了青藏高原。

- ·中國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)最古老茶葉及1800年前的“絲路

- ·中國(guó)專家確認(rèn)漢陽陵現(xiàn)中國(guó)最早茶葉:由茶芽制成

- ·1800年前茶葉實(shí)物在西藏發(fā)現(xiàn)

- ·英媒:漢景帝墓出土世界最古老茶葉 距今2150年

- ·中茶院深度開發(fā)茶葉 推進(jìn)“喝茶”走向“吃茶”

- ·19世紀(jì)俄國(guó)用伊萬茶"山寨"普洱茶 因中國(guó)茶葉昂

- ·1863年俄商人在漢口設(shè)順豐磚茶廠 將茶葉運(yùn)俄國(guó)

- ·31枚老茶章面世 百年遺物見證茶葉碼頭興衰

- ·茶葉的全球傳播

- ·太平興國(guó)寺獲宏承號(hào)捐贈(zèng) 成為國(guó)內(nèi)首家在寺院里