【尋找治理“城市病”的良方②】

河水溫柔撫摸著枕河而建的老房子,早起的人家陸續打開了臨河的鏤空花窗,迎著爬上粉墻黛瓦的陽光,一邊澆灌花草,一邊和著收音機里的評彈哼唱。這是歷史文化名城蘇州的一個普通生活場景。

歷經2000多年,蘇州依舊保留著水陸并行、河街相鄰的“雙棋盤”格局,“小橋流水、粉墻黛瓦、史跡名園”的獨特風貌,為國內外罕見。

經濟總量早已突破萬億元大關的蘇州,在小心翼翼尋找著保護城市整體風貌與提升城市現代品質之間的平衡,尋“道”而非尋“形”,讓古城的歷史文脈在發展中煥發生機,讓建筑承載“蘇式鄉愁”的過去與未來。

不變 兼顧“形與神”

蘇州古城有14.2平方公里,每天清晨,古城外圍16公里長的護城河最早醒來。

相傳,規劃古蘇州城的第一位設計師是伍子胥。而豎立在千年古街蘇州平江路南端的石碑《平江圖》,則描繪了1000多年前南宋時期的蘇州城市規劃圖。

如今,瑞光塔等幾座古塔,依舊是古城內的制高點。三橫三直為骨干的水系縱橫貫通,54個前街后河的街坊、大小水巷和600多條街巷,依然是舊時格局。

姑蘇城是一座真山真水的園中城,水是古城的靈魂。與水垂直為街,組織城市交通;與水平行為巷,組織區域交通;弄,則局部補充巷的功能。舊時的水道與街巷一樣,承擔著交通功能,水中小船運糧賣菜,岸上車水馬龍,一派繁榮景象。而如今,姑蘇城內的水道不再承擔交通功能,卻成為古城與自然高度融合的例證,它使古城更顯靈動,是蘇式建筑不可或缺的部分。蘇州人溫潤、謙遜又靈活不死板的性格,恐怕就與千百年來浸潤在水鄉不無關系。

蘇州最有特色的建筑,當屬蘇州古典園林。根植于中國傳統文化土壤的蘇州古典園林,體現了中國傳統文化尤其是吳地文化的精髓,在20世紀末被列入世界文化遺產。

“蘇州古典園林善于‘咫尺見山林’,在有限的空間范圍內,因地制宜,利用獨特的造園藝術,將湖光山色與亭臺樓閣融為一體,令人不出城市便可感受到山林的自然之美,體現了蘇州人崇尚與自然高度融合的志趣和追求。”蘇州科技大學建筑與城市規劃學院院長、蘇州國家歷史文化名城保護研究院院長夏健告訴記者。此外,蘇州園林還有著極為豐富的文化底蘊,它的建筑布局尤其講究,小到一塊鋪地、一片窗花、一個屋脊,都有其蘊意。它所呈現的造園藝術、建筑特色以及文人墨客的詩詞墨畫,承載了造園者的精神寄托和理想情懷。

蘇州古典園林多為文人型園林,它所具有的文化內涵必然蘊含隱逸性質,園主們善于通過建筑細節來闡釋自己的歸隱之意。網師園屬于蘇州古典園林中小而精巧的一類,位于蘇州古城東南隅。進入花園的小門上有磚額“網師小筑”,寄寓退隱林泉,臨流結網,樂天安命,不事張揚之意。為了能以半畝池水營造出湖泊的遼闊曠遠,給人“一勺則江湖萬里”之感,造園家在彩霞池南疊起一座體量與池面尺度相宜的黃石假山云崗,取得了山水相依、水繞山環的效果。士大夫、文人們日常的主要生活就是在園中吟詩作畫,讀書交友,拍曲撫琴,賞花戲魚,這種與自然相親、風月做伴、詩書為樂的生活,是歷代文人對詩意生活的最美好的構想,從而也帶動了整個姑蘇城風雅而精致的城市生活風氣的形成。

借景,是造園常用的手法之一,其妙處在于“不出城廓而獲山林之勝”,這在蘇州古典園林內時有運用。拙政園是蘇州園林的代表作,園內建筑布局疏落相宜、構思巧妙,風格清新秀雅、樸素自然,造園者巧借兩里之外的報恩寺塔,當游人站在中花園東隅的梧竹幽居亭南側,向西眺望,依稀透過綠樹,那巍巍的報恩寺塔似乎就屹立于園中。除了借景,蘇州園林還善于運用“一步一景、移步換景”等多種造園手法,在方寸天地里描摹自然,寫意山水。園內別有洞天,園外門庭卻都很窄小普通,以蘇州園林為代表的蘇式建筑,反映出了蘇州人低調、內斂的性格,追求精致、文雅、詩意生活的品質,也存續了姑蘇城幾千年來的文脈。

為了使蘇式建筑風貌得以完整保留,自20世紀80年代至今,蘇州共編制了三輪城市總體規劃和五輪歷史文化名城保護規劃。1986版中,確定了“全面保護古城風貌、積極建設新區”的原則,在老城區禁止大拆大建,留住充滿蘇式鄉愁的傳統建筑。在某種程度上,蘇州的規劃契合了建筑大師梁思成在新中國成立之初對北京提出的“保留古城規劃,周邊建設新城”的思想。1996版提出了“真山真水園中城”的山水格局和“東園西區,一體兩翼”的城市空間骨架。進入21世紀,蘇州城市規模不斷擴大,土地、生態等問題逐步凸現,2007版城市總體規劃提出建設“青山清水新天堂”發展目標,嚴格保護歷史文化資源、培育自然生態景觀。

2012年,蘇州成為住建部批準的全國唯一的歷史文化名城保護示范區。蘇州市規劃局進行了傳統民居建筑形制研究和近30年蘇州古城公共設計中地域風格研究。根據研究結論,深化、完善了傳統建筑保護的方法系統和標準準則,并且為古城內新建的、不同地段、不同性質的地域公共建筑,提供了建設性規劃管理措施。比如,古城新建建筑必須采用蘇州傳統建筑設計手法、沿街不得破墻開店、標志物劃定范圍內不得建造超過其高度1/3的建筑物、水巷兩岸建筑高度控制在3至6米等內容。以若干強制性的規范,為古城建筑保護畫上“紅線”。

得益于此,蘇州市古建老宅等記載著蘇州老故事的文化符號被一一修復,閶門民國一條街等改造工程順利進行。平江歷史街區保護規畫項目,獲亞太地區文化遺產保護榮譽獎,被聯合國教科文組織評委會譽為“城市復興的范例”。

“建筑是文化的物質載體,凝聚著一座城市的文化底蘊和城市性格。在歷史和社會發展中,需要保留住典型建筑的精髓,留住粉墻黛瓦的整體吳文化風貌。如果這些蘇式建筑都消失了,也就喪失了承載吳文化的載體,難以找尋蘇式鄉愁的寄托。”蘇州市規劃局局長張劍說。

兩全 發展中的“蘇而新”

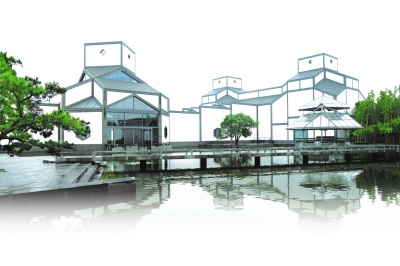

蘇州博物館建設的新館,位于蘇州古城區拙政園西側、與太平天國忠王府相伴。

在這個有著眾多著名古典建筑的“文化圣地”,建一座21世紀的建筑,首先遇到的問題就是如何將現代與傳統相融合。世界建筑大師貝聿銘,用“中而新,蘇而新”的理念完美解決了問題。

新館設計借鑒了蘇州古典園林風格,庭園中的竹和樹線條柔和,與建筑剛柔相濟。顏色上采用更為均勻的深灰色石材做屋頂與白墻相配,實現與蘇州傳統的城市肌理相融合。紫藤園西南方的那棵紫藤樹,是貝聿銘親自在蘇州光福苗圃園里選中的,還嫁接了從明代書畫家文徵明手植的紫藤上修剪下來的枝蔓,以示延續蘇州文化的血脈。

除了延續,還有創新。為了滿足博物館防水、恒溫、恒濕的要求,屋面用了一種被稱為“中國黑”的花崗石取代了傳統的灰瓦。獨特的屋面形態,更是突破了中國傳統建筑“大屋頂”在采光方面的束縛。木紋金屬遮光條的廣泛應用,使博物館充滿溫暖柔和的陽光。“讓光線來做設計”是貝氏的名言,在新館的大門、天窗廊道以及不同展廳的玻璃內頂上,都可以看到這一特點。

蘇州園林的主體建筑都是木結構,耐久性弱。每隔三五年要油漆一次,每隔三五十年做一次落架大修。“一直以來,修復嚴格遵循‘修舊如舊’的原則,留園主體建筑曲溪樓的修復便是鮮活樣板。”留園管理處工作人員說,為了把對建筑外貌的影響降到最低,曲溪樓修繕人員將強度遠超鋼材的碳纖維等現代材料包在了木頭里。“我們還采用‘傳統打石樁’的做法,提高地基的承載力和穩定性。細致的維修方案、嚴謹的實施要求,讓曲溪樓修繕入選了聯合國教科文組織世遺培訓課程。”

許多祖輩傳下的老宅,盡管外觀并沒有多大改變,但空調、網絡、抽水馬桶等現代化的生活設施已一應俱全;環古城風貌帶的建設中,則將環護城河的周邊景點串成珍珠,創新地設計了多個敞開式景墻和廊架小品等。

“蘇式建筑的保護和傳承,最重要和最典型的當然需要全面保護。其他的,應該重在文化底蘊和神韻的延續,比如蘇州的色調應該是黑、白、灰為主,大紅大綠跟江南水鄉就不是很搭。但在形式上,可以隨著時代的變化、生活的需要,進行變化和創新,方便人們的生活。”蘇州市規劃局總工辦主任姚鶴林認為。

2016年開始,蘇州市政府設立了5000萬元古城產業轉型升級基金,用于全面提升古城文化傳承、傳統產業發展和蘇式居住等功能。不久前,位于蘇州姑蘇區勞動路66號的“和聲5166影視互聯網產業園”開園運營。園區內專業化的多媒體設施一應俱全。很難想象這里曾是處于半荒廢狀態的老廠房和倉庫。經過對老廠房的加固、改造,延續老建筑風格的產業園面貌一新。

在蘇州市原政協委員、地方志專家徐剛毅心中,建筑除了是文化的載體,也是生活的載體。“傳統建筑里應該有現代居民居住,在時光中自然地生長、變化,同時得到保護。這是活的保護,不是死的。”

恪守開發紅線,留住傳統建筑。為此,蘇州持續推動制度和體制創新。《蘇州歷史文化名城保護規劃(2013-2030)》《古建筑保護條例》《非物質文化遺產保護條例》等的頒布和嚴格執行,使蘇州構建起了較完備的傳統建筑保護法律法規體系,在傳承與發展中尋找到平衡點。

未來 “新而蘇”的探索

隨著城市的發展,蘇州工業園區、高新區、高鐵新城相繼建成,這座城市在不斷加速著開放和國際化的進程。在住建部公布的20個城市設計試點城市中,蘇州榜上有名。繼承和發展考驗著蘇州人的智慧,其中也不免雜糅著討論與爭議。

被戲稱為“秋褲樓”的園區標志性建筑之一“東方之門”,在網上引起了諸多爭議。有專家告訴記者,建筑整體外形最初的設計理念,是意圖同代表蘇州園林典型風格的月洞門產生意向上的聯系,同時中空呈塔狀則由蘇州著名景點虎丘塔的輪廓演變而來。東方之門的塔頂安置了兩座蘇式園林,則與蘇州的傳統園林文化相呼應。

“在世界范圍內,建筑的傳承與發展既是一個普遍共識,又是一個普遍難點。共識在于理念,難點在于具體操作。高樓大廈其實屬于舶來品,蘇州建筑屬于比較精巧的,這兩者的融合需要智慧。”蘇州園林發展股份有限公司總工程師黃勤坦言,相比較在傳統建筑中融入新元素,新建筑如何融入蘇州元素將面臨更多的挑戰。

環金雞湖中央商務區,2003年啟動建設,是蘇州工業園區的商業中心,也是國內首個5A級商務旅游示范區。目前,這一區域已形成鮮明特色:在布局上,圍繞天然湖泊進行開發建設;在形態上,既有鱗次櫛比的摩天大樓,也有中低密度的蘇式建筑和開敞怡人的綠化空間。在功能上,既滿足了商務需求,又可以提供文化、購物等服務。

“我認為,建筑既然是文化的載體,那么建筑的傳承應該是一種文化的傳承。傳承的更應該是一種文化底蘊和精神,這些元素可以散落在新建筑的方方面面。同時,建筑應該是為人所用的,這種傳承也應該是以實用為基礎。最終,兩者在探索中實現和諧統一。”夏健說。

5月17日,“2017世界城市峰會”將在蘇州舉辦,蘇州獲得了“李光耀世界城市獎”。這既是對蘇州城市發展中傳承和創新做法的肯定,也會成為這座千年古城未來探索和發展的動力。

“蘇州城市建設的中心,將由外延拓展的增量發展,向注重空間環境品質的內涵發展轉變。我們作為試點城市,會不斷強化自身城市特點,同時在古城保護和山水空間打造等方面總結經驗做法,為其他城市開展城市設計工作探索引路。”蘇州市副市長吳曉東說。

蘇而新,傳統建筑融入新的元素和材料,以適應時代發展;新而蘇,新建建筑中融入蘇州傳統元素,以體現這座城市的精神文化底蘊。蘇州人正通過這些基本理念,打造和存續這座現代古城的“蘇式鄉愁”。

(本報記者 蘇雁)