精彩推薦

西安考古發(fā)現(xiàn)

根據(jù)考古學(xué)家最新考古發(fā)掘與研究表明,1300年前部分唐朝..[詳細(xì)]

微山南陽(yáng) 古鎮(zhèn)

古運(yùn)河穿鎮(zhèn)而過(guò)從濟(jì)寧市區(qū)出發(fā),往南驅(qū)車(chē)半個(gè)多小時(shí),經(jīng)..[詳細(xì)]

隋唐運(yùn)河古鎮(zhèn)

隋唐古鎮(zhèn)景觀之一:五鳳三閣(展示中心)余莉?yàn)榱思涌斐鞘?.[詳細(xì)]

熱點(diǎn)關(guān)注

專(zhuān)題推薦

-

沒(méi)有記錄!

熱點(diǎn)排行

身份與權(quán)力的象征——臨沂市博物館館藏石扁琮和玉石鏟探析

2013/9/22 15:05:25 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

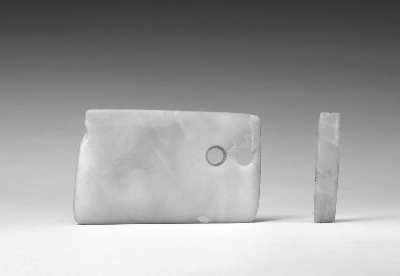

雙孔玉石鏟(龍山文化)

1956年全國(guó)第一次文物普查,山東臨沂的文物工作者在臨沂羅莊公社湖西崖村的東北湖中發(fā)現(xiàn)了一處高臺(tái)遺址,當(dāng)時(shí)對(duì)該遺址的文化性質(zhì)和年代均不明確。該遺址海拔70米,南北長(zhǎng)約300米,東西寬約200米。1980年9月,由于附近村民多次取土使用,讓高臺(tái)南段形成了一處直徑50余米的大坑,高臺(tái)頂部也被破壞,暴露出大量龍山文化遺跡,主要是墓葬。當(dāng)時(shí)的臨沂縣博物館(今臨沂市博物館)對(duì)其進(jìn)行了搶救性發(fā)掘,先后清理了4座殘墓(編號(hào)為一、二、三、四號(hào)),出土了一批極有考古價(jià)值的隨葬品。對(duì)于這批文物,報(bào)告整理者僅做了較全面的記錄和初步推斷,至今我們對(duì)這部分文物的認(rèn)知還比較模糊。本文以編號(hào)為一、二的墓葬資料為主,對(duì)兩墓出土的文物中,定為國(guó)家一級(jí)、二級(jí)文物的琮形器、玉石鏟做一初步探討。并結(jié)合其他考古發(fā)現(xiàn),對(duì)山東龍山文化早期的社會(huì)狀況、宗教信仰等提出一些粗淺的認(rèn)識(shí)。

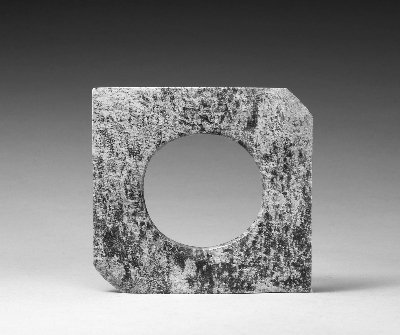

琮形器

一、二號(hào)墓出土的琮形器,因其外方內(nèi)圓體扁的形制,故名。兩件琮形器形式上略有差別,出土?xí)r都放在人體骨架右小臂附近,由于骨架腐朽嚴(yán)重,已看不出是否套在手臂上或平放在手臂邊,但是形質(zhì)與一般圓形臂環(huán)區(qū)別較大。

其中二號(hào)墓出土的琮形器,實(shí)質(zhì)為大理石,通體磨光,體扁平較薄,近方形,每邊11.5厘米,中間圓孔直徑7厘米,厚0.5厘米,大理石紋理清晰,灰綠灰白色相間,色澤潤(rùn)滑,四邊沿中部各有小凹槽,制作規(guī)整精細(xì)。整體平面與外方內(nèi)圓柱狀體琮的俯視圖形近似,其中一對(duì)角雙面磨平,可視為琮的變體或象征物。

琮,據(jù)《周禮·春官·大宗伯》,“以玉作六器,以禮天地四方。以蒼壁禮天,以黃琮禮地。”按照周代的禮制,玉琮是祭祀天地的禮器,這種禮制的歷史淵源可以上溯到原始社會(huì),琮應(yīng)該就是祭祀用的禮器。原始社會(huì)對(duì)于我們今天來(lái)說(shuō)已是十分遙遠(yuǎn)的過(guò)去,由于那時(shí)文字還沒(méi)有成形,因此不可能有關(guān)于琮形器當(dāng)時(shí)情況的文字記載留傳后世,而先秦史料中有關(guān)琮的追記又很不全面,所以要完全依靠它們來(lái)認(rèn)識(shí)這件琮形器,有許多難以克服的困難,我們只有借助考古發(fā)掘材料,同時(shí)參照古代文獻(xiàn)中與琮有關(guān)的記載,加上我們的推理、分析,才能比較客觀地認(rèn)識(shí)這件琮形器。

從大量的考古發(fā)掘材料看,玉琮盛行于良渚文化,是宗教祭典中的重器,主要用于祭祀和喪葬等場(chǎng)合,有的可能通過(guò)授受的方式,以確立統(tǒng)治者各層次的隸屬關(guān)系和基本職責(zé)。放在墓中隨葬,其作用一是保護(hù)死者靈魂平安;二是說(shuō)明其擁有者是大巫,他們可以溝通人神之間的關(guān)系,是祖先及部落的保護(hù)神在人世間的代表。

浙北、蘇南地區(qū)的良渚文化與山東龍山文化是兩個(gè)不同的文化體系。但據(jù)專(zhuān)家考證:山東與江蘇、浙江地理位置上接近,而且山東龍山文化和良渚文化在絕對(duì)年代上也有一大部分相吻合,所以二者之間多少還存在著一些共同點(diǎn)或相似點(diǎn),這些共同點(diǎn)或相似點(diǎn)并不是在同一文化發(fā)展水平上各自獨(dú)立出現(xiàn)的,而有很大一部分是在相互的文化交流中產(chǎn)生的。良渚文化時(shí)期江南地區(qū)對(duì)江北地區(qū)的影響首先表現(xiàn)在玉器的制作和使用上,從目前已發(fā)現(xiàn)的資料看,大汶口文化晚期和山東龍山文化中玉器的出土地點(diǎn)多半集中在山東省的南半部,這件事向我們暗示江南的玉器及其制作技術(shù)可以是以太湖流域經(jīng)由蘇北傳到魯南的。

地理位置上臨沂地區(qū)與江蘇省接壤,是符合上述條件的。

從臨沂湖臺(tái)遺址清理的一、二號(hào)墓中出土的遺物分析,一號(hào)墓出土蛋殼陶杯上還帶有通心式蓋,這種器蓋以往在大汶口的高柄杯和臨沂王三崗遺址(屬大汶口文化)的黑陶杯上見(jiàn)過(guò),故兩座墓的時(shí)代為龍山文化早期。其時(shí)間上正處在兩種文化互相影響、互相滲透、融合的最頻繁時(shí)期。

從這兩座墓出土的器物來(lái)看:墓主的身份比較接近,都有琮形器、雙孔玉(石)鏟(據(jù)任式楠先生考證應(yīng)為玉鉞)等禮器。玉鉞和琮相伴出現(xiàn)在良諸文化一些重要墓葬中最為突出。玉鉞中有的是行使軍事統(tǒng)率的權(quán)杖,玉琮是宗教祭奠中的重器。

因此我們推測(cè)一、二號(hào)墓出土的這兩件琮形器的制作和使用,是受良渚文化影響的,同樣具有宗教或地位權(quán)力的象征意義。這些禮器的隨葬,表明墓主應(yīng)是掌握了原始宗教的祭祀大權(quán)。

玉石鏟

新中國(guó)成立后,在考古發(fā)掘中發(fā)現(xiàn)了許多精美玉器。這兩座墓中一號(hào)墓出土的是雙孔石鏟,二號(hào)墓出土的為黃玉雙孔鏟,兩者所用材質(zhì)不同。其中二號(hào)墓出土的黃玉雙孔鏟,被多位學(xué)者考證為玉鉞,從器形同鉞、通體扁平磨光、制作精良、無(wú)使用痕跡來(lái)看,這必定不是實(shí)用之物,而是一種儀仗性質(zhì)的物品。

黃玉雙孔石鏟還附一帶槽長(zhǎng)條器。出土?xí)r放在人體骨架左下腹部,帶槽長(zhǎng)條器與雙孔鏟疊壓在一起,用的是同一塊玉料,其長(zhǎng)度與玉鏟寬度相同。有槽的一側(cè)還可以扣在玉鏟的頂部,其用途當(dāng)與玉鏟有關(guān)。雙孔玉鏟為淡黃色,體扁平長(zhǎng)方形,兩邊微斜直,上下有刃,上為平齊刃,下為弧刃,雙孔均為單面管鉆,這件雙孔鏟造型規(guī)整,色澤溫潤(rùn),工藝非常精細(xì)。長(zhǎng)9.7厘米、寬6厘米、厚0.7厘米。長(zhǎng)方條形色淡黃,厚側(cè)面有深0.15厘米的尖底凹槽直通兩頭。薄側(cè)面較薄一頭有個(gè)三角形小刻口。長(zhǎng)6厘米,寬1.2厘米,厚0.1厘米至0.8厘米。

一號(hào)墓出土的雙孔石鏟,呈黃綠色,半有灰黑色斑塊和彩紋。通體磨光,體扁平,很薄,略呈梯形,頂部平直,頂上部有一孔為半圓,另一孔為圓形,均為單面管鉆。刃部呈弧形較寬,雙面磨刃且鋒利。制作規(guī)整滋潤(rùn)光潔,無(wú)使用痕跡,也應(yīng)為一件禮器,是權(quán)力和特殊身份的象征。

龍山文化時(shí)期魯南玉器的制作和使用深受良渚文化的影響,在良渚文化中期以后的首領(lǐng),大都是集行政領(lǐng)導(dǎo)、軍事指揮和主持宗教活動(dòng)之權(quán)于一身的人物。我們推測(cè)與琮形器等重禮器伴出,這件黃玉雙孔鏟很有可能就是玉鉞或是權(quán)力、財(cái)富、上層社會(huì)地位的象征物。從臨沂湖臺(tái)遺址墓葬出土的器物看,龍山文化時(shí)期階級(jí)已經(jīng)產(chǎn)生,人們的社會(huì)地位有明顯差別。黃玉雙孔石鏟、琮形器、蛋殼陶杯等禮器的制作都需耗費(fèi)大量的勞力。從民族學(xué)的材料中,我們可以看到,凡是部落首領(lǐng)、酋長(zhǎng)、祭司們必須具備某種證明身份的物質(zhì)標(biāo)記,他們憑借這類(lèi)物件領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)氏族、部落。而氏族、部落成員對(duì)權(quán)威的服從,不但表現(xiàn)于服從酋長(zhǎng)、首領(lǐng)、祭司本人,同時(shí)也表現(xiàn)于尊重他們持有的象征權(quán)力、地位的物件。由此我們推測(cè)這件黃玉雙孔石鏟就是證明其較高身份的物質(zhì)標(biāo)記,可能主要是在特定場(chǎng)合才能使用,更顯示其莊重和威嚴(yán),從中也反映了私有制和階級(jí)分化已經(jīng)成為當(dāng)時(shí)的社會(huì)現(xiàn)象。 尹世娟(原標(biāo)題:身份與權(quán)力的象征——臨沂市博物館館藏石扁琮和玉石鏟探析)

責(zé)任編輯:M005文章來(lái)源:中國(guó)文化報(bào)(2013-09-22)

相關(guān)信息

精彩展示

評(píng)論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國(guó)網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書(shū)畫(huà)網(wǎng)

中國(guó)越調(diào)網(wǎng)

中國(guó)古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國(guó)戲劇網(wǎng)

中國(guó)土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國(guó)旅游網(wǎng)

中國(guó)傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國(guó)國(guó)家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽(yáng)民俗文化商城