- 1、魏延腦后有反骨?在諸葛亮死后謀反 實為

- 2、馮友蘭愛玩舊兵器

- 3、灶前教子 成就大軍事家鄧艾

- 4、激將黃忠與不服馬超

- 5、范蠡改名

- 6、三根湯與張仲景的故事

- 7、女作家馮沅君的擇偶標準:“好好讀書”

- 8、東漢首任宰相南陽鄧禹

-

沒有記錄!

- 1、魏延腦后有反骨?在諸葛亮死后謀反 實為

- 2、百里奚七十歲拜相

- 3、馮友蘭愛玩舊兵器

- 4、灶前教子 成就大軍事家鄧艾

- 5、激將黃忠與不服馬超

- 6、范蠡改名

- 7、三根湯與張仲景的故事

- 8、女作家馮沅君的擇偶標準:“好好讀書”

朱劍鋒畫筆畫過一世紀

2013/11/5 17:04:30 點擊數: 【字體:大 中 小】

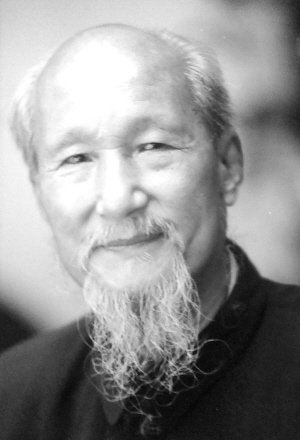

他把畫筆一握就是90年。他的畫作,見證過戰亂下南陽城的生靈涂炭,也描繪了南都帝鄉一個世紀的美麗蝶變;96歲的他,被譽為當代中國畫壇的不老松,他卻笑言在繪畫上自己是一名小學徒——

從6歲那年第一次拿起畫筆,涂鴉出第一幅畫作,朱劍峰先生的畫筆已經握了90年。

如今,96歲的他雙手布滿老年斑,但他每天都要拿出畫筆,畫一畫最愛的菊花和松柏。只是,“一天畫一個小時,也就畫下一朵菊花”——在以前,站在書桌前,他畫上一整天都不知道累。

“老了,聽力下降了,眼睛也看不清了。”1月6日,銀發白須的老人,伸出自己一雙手說,“幸好我的手不抖,這個學徒,還能繼續當下去。”

□本報記者 劉 娜 王金榜

他的首個畫展,在戰火紛飛中舉辦

今天,哪怕畫了90年,朱劍峰依然覺得,自己在繪畫上是個學徒:“我畫了一輩子山水,還處于學習階段,還是學徒,走著學著吧。”

1917年,他出生在南陽老城區和平夾道的一個書香之家。父親是當時官府的一名文員,書法寫得極好。叔父是搞美術的,主攻西洋畫。哥哥朱沛若(南陽已故知名畫家)擅長花鳥畫,也畫山水。父兄是他走上美術道路的伯樂。年幼時,他常常拿著畫筆,跟著他們學,“最早的時候,6歲吧,涂抹一些花啊、鳥啊”。

耳濡目染中,他對繪畫表現出極大的興趣,也展露出過人的天賦。但系統的學習,始于十來歲,“觀察寫生,臨摹畫作,天天不輟”。那是軍閥混戰的上世紀30年代初,即便出生在書香門第,朱劍峰初中未能畢業,就因時局動蕩不得不輟學,輾轉南陽周邊農村小學執教美術。

“上世紀40年代,我曾在淅川、鄧縣(現為鄧州市)等地任教。”那時,日軍已數次進犯南陽,妄圖打通由信陽經南陽至老河口、西安的戰略通道。為了躲避戰亂,朱劍峰帶領學生轉到山中避難,后又到湖北的鄖陽。

那是1945年夏,為了在戰亂中謀到一份差事,他和教美術的另一位河南教師聯辦了一個小型美術展覽,邀請鄖陽當地的知名人士參觀。展覽結束后,朱劍峰被鄖陽師范的校長請去教美術。直到當年8月,日本投降后,思鄉心切的他,才迫不及待地回到鄧縣繼續教書。

戰火,逼得這位南陽人無處藏身。而繪畫,讓他在戰亂中找到了立命之本。顛沛流離中,他曾先后在豫鄂兩省7所學校教美術。