-

沒有記錄!

“仵氏家族暨鎮平玉雕篇”系列之一:千秋襟抱為佛開

2013/10/15 15:35:32 點擊數: 【字體:大 中 小】

4000年前龍山文化時期的人物雕像(中間下跪者)

仵應汶雕刻的“唐式觀音”

“傳承與創新·仵氏家族暨鎮平玉雕篇”系列之一

□首席記者于茂世文圖

引子

“這也是一種輪回。”

2008年,中國工藝美術大師、“中國水晶雕刻第一人”仵應汶先生將剛剛獲悉的消息迫不及待地和嵩山少林寺釋永信方丈相分享:新鄭沙窩李遺址,1982年由中國社會科學院考古研究所一隊考古發掘的一處8000年左右的裴李崗文化遺址,竟然出土過水晶刮削器!

這是中國在新石器文化遺址中第一次考古發掘出水晶細石器。

這件水晶刮削器被譽為“中國水晶第一器”。

新鄭沙窩李村由此而成為“中國水晶文化之根”。

“中國水晶雕刻第一人”仵應汶驚喜的,不只是驚悉“中國水晶第一器”。

仵先生的河南省應汶玉文化研究院,恰恰就在沙窩李村,距沙窩李遺址只有500米!

盡管2006年研究院選址時,他對“中國水晶第一器”毫無所知。

盡管他的“新聞”已是將近30年的考古“舊聞”,他依然收獲著無與倫比的驚喜。

釋永信的“輪回”說法,更讓他心生歡喜。

“法不孤起,仗境而生;道不虛行,遇緣即應。”他深信這是他與水晶的前世之緣,千秋之約。

也許因為緣分未到,他還沒能見到“中國水晶第一器”,甚至不清楚它現在“藏”在哪兒——“中國社會科學院考古研究所一隊發掘的,在河南博物院?河南省文物考古研究所?還是北京呢?”他喃喃自語,“應該移交給河南省文物考古研究所吧!”

仵先生的“消息源”,是中國社會科學院考古研究所一隊當年撰寫的考古報告——

“沙窩李位于新鄭縣北約35公里,北距鄭州市約15公里,屬小喬公社,遺址在沙窩李村西北,十八里河轉彎處的最高臺地上。”

該水晶細石器是“加工痕跡明顯的刮削器”,“M31:4(該遺址31號墓編號4的器物),為一大而厚的水晶石片,以水晶一端的平坦面為打擊面,劈裂面上有顯著的半錐體,沿一長邊加工成凹凸的刃部,似為具有特殊用途長刮器,長5.8、寬3.9、厚2.1厘米。除水晶制的長刮器外,這里的石片和石器都比較細小……”

水晶比一般石頭硬度大很多,更鋒利,也更精美。

“中國水晶第一器”無疑是新石器時代最為先進的工具。

斗轉星移。

佛家的“輪回”,更是當下中原經濟區的傳承與創新。

仵應汶,出生于鎮平縣仵氏玉雕世家,琢過遼寧岫玉、南陽獨山玉、新疆和田玉、緬甸翡翠等。

他的水晶造像,更是空靈而明澈,剛毅而柔美,是中原文化的賡續與再造,彰顯著盛世中國的中原氣象。

獨守襟抱為誰開?

2004年,仵應汶50歲。

按孔子的說法,“五十而知天命”。

冥冥“天令”向他召喚:告別南京,告別“流浪”,回歸中原。

“回來,到哪兒,不知道,就是想回河南!”仵先生說,“租了四五輛車拉東西,上路了,只知道向河南走,不曉得能在哪兒落腳。”

在車上,仵應汶給河南省工藝美術協會會長張玉骉打了個電話,說:“我回來了。”

“歡迎呀!”張玉骉很高興。

就這樣,仵應汶把他的東西拉到了河南省工藝美術公司;張玉骉把該公司4樓先前做倉庫的3間房子騰出來,租給仵應汶在鄭州創業。

“沒想過回老家鎮平?”記者問。

“玉雕需要靜下心來琢磨。鎮平交通、文化信息不夠方便。做玉的人,除了生意,就是喝酒。如果回去,就淹沒在那個環境里了。人改變不了環境,會被環境改變。就是想找個人生地不熟的地方,清靜地方。”仵先生回答。

在鄭州新通橋河南省工藝美術公司,仵應汶待了2年。

一開始,非常安靜。后來,也就不安靜了。“人找呀,歌舞廳呀。咱不喜歡人家的聲音,人家也不喜歡咱琢玉的聲音。”仵應汶說,“后來,就到鄭州西站(火車站)租了一家電力公司的倉庫。地方安靜得很,用一位朋友的話說,你打110,110都找不到你。”

就這樣,仵應汶夜以繼日地雕琢他的水晶,在這兒待了4年,直到2010年喬遷“沙窩李新居”。

其間,他先后榮膺中國玉石雕刻大師、中國工藝美術大師。

“心里總有一種追求,從小就有。玉雕是家庭的祖傳,我爺爺、我爸爸琢的玉器,遠近聞名。兩個哥哥,玉琢得也風風火火,只是后來一個做了鎮平縣工藝美術公司經理,一個做了鎮平縣玉雕廠廠長,走上了管理崗位,幾乎都與業務脫節了。我們家族的手藝,我們這一代,應該做得更好,不能敗落下去呀!”

正是這股“心勁”,成就了仵應汶“中國水晶雕刻第一人”。

初中畢業后,他隨父親琢玉,1972年參加工作,在鎮平縣玉雕廠當工人。

1978年,仵應汶24歲,其設計、創作的《岫玉雙層轉動花薰》,已經百般玲瓏,榮獲中國工藝美術最高獎——“百花獎”,河南省工藝美術公司電賀“填補了我省玉雕產品的一項空白”,天津口岸電賀“罕見的創新產品”,被北京人民大會堂河南廳收藏;次年,參加全國工藝美術藝人代表大會,受到鄧小平、葉劍英等黨和國家領導人接見。

全國工藝美術優秀工作者、全國新長征突擊手、河南省勞模等榮譽,紛至沓來。

就玉雕技藝而言,24歲時,他已經登峰造極。

“傳統玉雕玩弄的,基本上就是一個技術,缺乏藝術的系統化。”仵應汶說,“都說好看、大氣,就是不知道怎么創作出來的。想把西方的東西融進中國傳統,就是融不進去。開始一頭霧水,后來才明白,哦,自己沒有接受過系統的高等教育呀。”

1984年,“十有五,而志于學(琢玉)”的仵應汶,恰恰“三十而立”。

去“立”什么呢?

“上學去,再也不能耽誤了。”仵應汶回憶著。

這年,他參加成人高考,并被天津美術學院雕塑系錄取。

開學第一天,吳純斌教授把他叫到一邊,說:“把你的那一套技巧鎖在柜子里,別打開魔盒子。4年畢業后,拉開柜子,把學習的東西和你的技巧相融合。”

“過去都說有‘仙人指路’,其實是‘高人指路’呀。”仵應汶對吳純斌教授的“指路”至今感念不已。

畢業后,仵應汶懷抱宏大理想,把西方的、中國傳統的東西相融合,期望創造出“時代的東西”。

但是,在他“四十而不惑”時,鎮平縣玉雕廠倒閉了。

下海。

去過深圳、廣州、北京,后來到了南京,都是給老板“打工”雕玉。

“1997年到2004年在南京與一位臺灣人合作,學了不少東西。臺灣很好地保存了中國傳統文化。通過臺灣人,對傳統文化有了一種新的認識。”仵應汶說,“但是人家是老板,自然要的是利潤。太商業了,就不太適合咱了。咱一直考慮的是文化的傳承與創新。”

就這樣,仵應汶帶著他的一干徒弟,告別南京,回歸中原。

水晶造像曠世雄

“鐘山風雨起蒼黃”——仵應汶告別南京,辭別臺灣老板,頗有些當年國民黨逃離大陸,前往臺灣的味道。

都不知道未來,都是慌里慌張。

不同的是,仵應汶是臺灣老板的“搖錢樹”,臺灣人恐懼仵應汶“不辭而別”。

“不高興,后來還把我告上了法庭。”仵先生說,“人家看重的是經濟,咱看重的是文化,道不同呀!”

“如果沒有這次‘壯士斷腕’,仵應汶也許永遠只是個杰出的匠人。不但‘中國水晶第一人’無從談起,他也不會有當下在業界的影響與地位。”張玉骉(biāo)先生說。

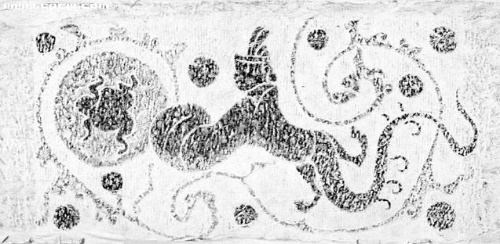

水晶雕刻與石雕一樣古老,8000年左右的沙窩李遺址出土“中國水晶第一器”,4000年前的龍山文化遺址也出土過水晶人物雕刻。

但是,歷史上水晶雕刻一直不多,沒能發展成為一個主流,都是因為材料的問題。

“過去,水晶雕刻和玉石雕刻的處理方法都是一樣的。我把水晶單獨拿了出來,加了一個‘亞光’處理環節。”仵應汶說,“為什么要‘亞光’?為了增加水晶的厚重感、層次感,讓它立體起來。”

拋光處理后,水晶是透明的。

透明,視覺上就會相互干擾;相互干擾,就會變形、走形。

“亞光”之后,水晶就變得柔和、清晰了,不再產生雜光了。這時的水晶,給人傳達的是一種溫柔、善良,接近于人們對皮膚的那種感覺,也就暗合了佛家的理想與追求。

仵應汶,不再炫耀自己的雕刻技藝。他以心體認著水晶本身的質感、特性、清澈與雕塑語言。

這一創新,把水晶與佛家思想真正融合了起來。

“所謂雕刻語言,不是你自己強加上去的,材料自己會說話的。所謂雕刻,最終還是要讓材料自己站出來說話的。”仵應汶說,“佛家有金剛琉璃體、東方琉璃世界、琉璃光等說法,天然琉璃與水晶是分不開的,或者說古人把兩者當成一種東西了。佛家七寶,有的有水晶,有的有琉璃——有了水晶就沒琉璃,有了琉璃就沒水晶。由此看來,佛家也是把兩者看成一種東西的。”

“2004年,方丈(釋永信)第一次看到我的作品,就說我的佛緣是前世,不是今天就有這個結果。他說,在全國走了很多地方,看了很多佛像,如法的,非常少。在佛的造像方面,他給我提出很多寶貴的意見和建議,一再強調:佛教造像一定要有微笑。并說,佛教要求純凈、空靈,水晶正好符合佛教的這一思想。”

仵應汶的水晶造像,永遠都在微笑著。