精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

鑼鼓戲

2016/8/10 14:02:22 點擊數: 【字體:大 中 小】

鑼鼓戲,因演唱時有鑼與鼓伴奏而得名。又因其主奏弦樂為四股弦,也稱“四股弦書”或“四弦書”。三門峽地區曲種。主要流行于陜縣,靈寶、盧氏、欒川、澠池及晉南平陸、芮城、陜西潼關、華陰一帶。

鑼鼓書的淵源尚無史料記載,有人說“鑼鼓書由三弦腿板書受蒲劇影響逐漸演變而成。”從其板式結構、曲牌和鑼鼓經看確與蒲劇接近。然而它的唱詞屬七字詞格,以敘述為主,代言為輔,曲目內容也沒有劇目中的情節,無受戲曲及唱本影響的痕跡。因此有人說鑼鼓書的起源當在蒲劇形成之前。靈寶縣藝人相傳,鑼鼓書起源古老,師傅傳下的開場白為證:“三皇治世留根源/留下鼓樂開絲弦/鼓樂絲弦把神敬/神人得位民自安。”這四句開場詞可能與他們信奉的“三皇爺”(天皇、地皇,人皇)有關。但說明一點,鑼鼓書源于民間祭祀活動是比較可信的。

另據陜縣藝人口碑,很久以前,陜州一帶有一文士在朝為官,因觸犯宦官被誣陷入獄,囹圄中悲憤成疾,雙目失明,遂將民間俗事俗曲聯綴哼唱。獲釋后返回故里,靠賣唱為生,影響逐漸增大,后又學習與吸收民間其他藝術之精華,形成鑼鼓書。

清朝,陜州一帶瞽師多唱鑼鼓書以為生計。清乾隆年間,當地官府曾設立專門機構,收養殘疾人,教唱書詞。乾隆十二年《陜州志·保息篇》載:“乾隆七年十月,陜州收養瞽童,設立瞽目堂,放城隍廟東,延請瞽師一名,每月工銀二兩,撰成勸世良言數十篇,令瞽師在堂,教習瞽童歌詞,兼授星卜…”

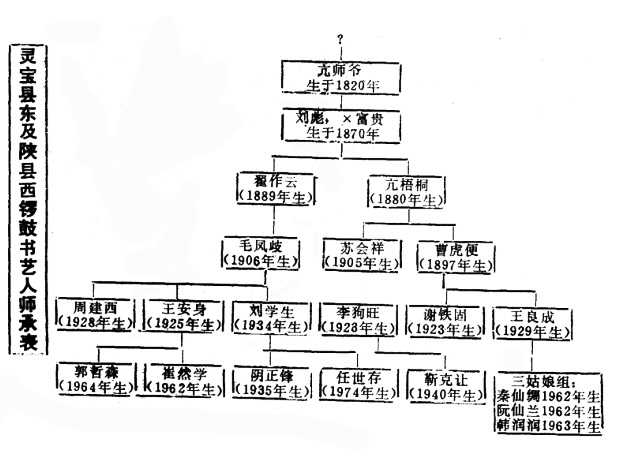

歷史上的鑼鼓書班,藝人一般不隨便收徒,正如他們所唱:“盲人在世飯碗難,乞討算命拉四弦。愿給你二畝田,不教你拉四弦。能給你二畝地,不傳你一回戲。”凡收徒必鄭重立約,參拜“三皇爺”,盟誓守規,還要拜見師爺、師奶、師伯、師兄等。一般入班后,一人要學三、五門技藝,彈、拉、吹、唱和擊打鑼鼓必須全部精通,演出時缺了人,班上人都可以替補,群眾稱贊這類藝人為“真本事”。據靈寶縣大王鄉梨園村68歲的老藝人蘇萬宰說,他外祖父亢梧桐(1880-1945)十多歲拜師學藝時,其師爺(生于1820年)已是龍鐘老人。亢曾問鑼鼓書的行規是誰定的,師爺說:“我師爺的師爺在縣城學唱時,傳下來就是這個規矩”。

鑼鼓書曲目有“不說歷朝大段,專唱笸籃針線”之說,并且多為口傳心記,分大書(中篇)、小段、書帽,題材以勸善、神話、歷史故事,折子戲為主,內容大部分反映民間軼聞、家庭生活故事和風俗民情,充滿了鄉土氣息。

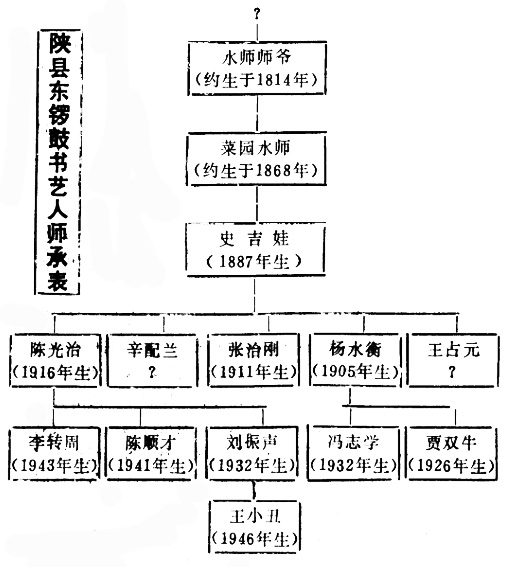

早期鑼鼓書藝人多為單獨行藝,行話稱“單體”。演唱時,演員右腿纏螞蚱板(即響板),左腳綁梆子,懷抱四胡,自拉自唱,有“兩板一梆子”的說法。也有將板鼓,木魚置于桌上,大鑼、小鑼分別掛在桌面上搭置的竹架上,演員邊用手腳敲打,邊拉四弦演唱。先時,唱腔比較沉悶板滯,藝人謂“平調”。隨著“師徒班”專業藝人的增多,唱腔受其它藝術的影響,由平調發展為高腔。就現在師承關系所知,早期的鑼鼓書班有靈寶大王村的劉家班,和陜縣菜園街的水家班,約活動于清代道光年間。所唱曲目多為反映民間生活的小段,如《怕婆娘》、《爭嫁妝》、《分家記》、《對多羅》等。

清末,鑼鼓書在豫西、晉南一帶普及、興盛,從藝者不斷增多,一些明眼人也參加進來。書場上出現競爭狀況,從而促使了鑼鼓書藝術的提高和發展。演出形式多變為“群體”,三至七人不等。拉四弦兼打鑼、鼓、釵者為主唱,也叫“座帥”,其余人圍坐座帥左右,各持一件樂器,或三弦,或板胡,或笛,或二胡等。按劇中人物分角,也可兼唱兩至三個角,輪流演唱。所唱曲目也增加一些中篇段子,如《紅燈記》、《打蠻船》、《古城會》等。隨著蒲劇藝術的發展,許多明眼人相繼改行加入蒲劇戲班,鑼鼓書班漸成為當地盲藝人的天下。他們很少到鄉鎮街頭擺地攤,多應邀到群眾家唱“還愿書”。民間祭祀、祈雨,也常請其唱“神書”。平時節慶、婚壽,鑼鼓書藝人也免不了應約唱堂會。

民國以后,豫西黃河兩岸,鑼鼓書班風行一時,其中聞名遐邇的佼佼者約二十個左右,如靈寶王新有班、毛鳳歧班,陜縣曹虎便班、楊永衡班、計滿屯班,盧氏常崗子師徒班,程小群班、宋士德(別名土墩子)班。有的書班為培養新人,邊演出邊辦窩班。如陜縣劉小龍書班,凡民間殘疾人均可免費入班學藝,培養出大量的鑼鼓書藝人,深為同行稱道。這一時期,迷胡曲新興盛于豫西。鑼鼓書藝人為爭取觀眾,常把迷胡曲糅入鑼鼓書兼而唱之,頗受群眾歡迎。著名藝人如亢梧桐、荊師,史吉娃及上述書班班主享譽一時。由于鑼鼓書在競爭中不斷充實,壯大自己,使其一直成為豫西人民群眾最喜愛的藝術形式之一。此期主要演唱的曲目有《粱山伯與祝英臺還魂團圓記》、《朱洪武封官》、《羅成算卦》、《饒二姐吊孝》、《燕小拉耙》、《棒槌計》、《花亭會》、《白猿盜桃》、《呂蒙正坐窯》、《劉秀討飯》、《張連賣布》、《勸人歌》等。

抗日戰爭爆發后,由于戰爭頻繁,民不聊生,請書斑唱還愿書的大大減少,許多書班被迫解體或停業。少數尚存的書班打破往常以唱還愿書為主的活動方式,巡回鄉村行藝為生。為減輕行裝,有的藝人去掉大鼓,只留鑼、釵擊節,在音樂伴奏上進行初步改革。在演唱曲調上,靈寶縣東和縣西逐漸形成“平弦”和“高弦”兩大唱腔風格。“平弦腔”以縣西陽平、西閻、程村為中心,唱腔較輕快委婉,比高弦低兩個音。“高弦腔”以縣東陽店、川口、大王為中心,唱腔音調高,較平弦腔高昂激越。兩種唱法藝人很難相互配合,演出彼此多不搭班。

抗日戰爭進入相峙階段后,許多藝人積極演唱宣傳抗日內容的曲(書)目,并到前線為八路軍和抗日將士作慰問演出。著名藝人許滿屯就是比較突出的一個,后殘遭日寇槍殺。此后鑼鼓書新入低潮,藝人生活艱難,有的外出流浪賣唱,人稱“巧要飯”。

中華人民共和國成立后,鑼鼓書藝人地位翻身提高,他們配合中國共產黨在各個時期的中心工作,積極演唱新書,如《生產英雄王秀蘭》、《婚姻自主》等。各地文化館對鑼鼓書藝人進行普查登記,靈寶縣舉行會演,對合格藝人頒發證書。黨和政府十分重視對藝人進行思想教育,組織藝人學習政策,教育他們破除迷信,克服江湖陋習,并利用各種形式進行藝術交流、觀摩,大大提高了藝人思想覺悟和藝術素質,使鑼鼓書藝術邁上一個新臺階。其間實行了許多革新,陜縣藝人拆除了面前的大鑼架,把鑼改放在桌面上,使演員面對觀眾,增強了演出效果。在演唱上藝人開始追求聲腔造型,反映各類人物的復雜情感和變化,并創造了喜、怒,哀、樂、驚、恐、悲等腔調。五十年代中期,陜縣曲藝隊鑼鼓書組,在《爺兒三個爭發言》一曲目演唱中,大膽創新,將樂隊搬上舞臺,呈八字排開,另有三個明眼人各拿鼓、竹板、手鑼,邊表演邊唱,在洛陽地區文藝會演中,受到熱烈歡迎。1957年,河南省首屆曲藝木偶皮影會演,盧氏縣鑼鼓書組演出傳統曲目《小二姐做夢》,獲創作獎和優秀演出獎,孫玉坤、徐文社、崔保全獲演員獎和伴奏集體獎。陜縣鑼鼓書組演唱的《全家去辯論》獲創作獎和演出特等獎,王良成獲演員獎;會演結束后,該書組留在鄭州巡回演出該曲目,達月余。

六十年代后,鑼鼓書藝術日趨提高,靈寶、陜縣、盧氏等地組織了屬縣文化館直接領導的鑼鼓書班,演出活躍,涌現出一批優秀演員,如謝鐵固,李狗旺、馬小磨、張福順、孫玉坤,毛鳳歧、周建西、王安身、蘇會祥、陳滿功、郭天上、劉學生、劉滿盈、王元山等。1963年陜縣文化館組織人員對鑼鼓書傳統曲目收集整理,將四十余個書帽、曲段、書目分三集編成《陜縣傳統曲目匯集》油印發行。1964年,全省掀起說新書唱新書高潮,受此影響,鑼鼓書藝人和曲藝創作人員,先后創作出許多現代曲目,較有影響的有《核桃窩》、《男扮女妝二十年》、《十八畝地》、《人民英雄董存瑞》、《要了媳婦忘了娘》、《一袋松籽》等。

“文化大革命”期間,鑼鼓書活動停止。1978年后,三門峽、陜縣文化館等組織恢復專業書班巡回各地演出,所唱曲目基本是傳統段子;零散藝人自行組合,到鄰近鄉村演唱,以唱“還愿書”為主要形式,有的老藝人又揀起算卦行業。1981年,河南省殘疾人文藝會演,三門峽、靈寶等地藝人參加演出,馮志學、賈雙牛獲優秀演出獎,郭天上、李興發、張當森、趙寶田、趙穩定等獲集體二等獎。有的年輕藝人為改變鑼鼓書曲目普遍短小的局面,學習移植其他曲種的長篇大書,如《楊家將》、《水滸傳》等,力圖在曲目上進行大膽改革。1984年,靈寶藝人周建西將傳統曲目《文正夸桑》(更名為《包公夸桑》)整理發表,并創作了《高價姑娘》等現代曲目。1985年以后,鑼鼓書則日見衰勢,藝術隊伍后繼乏人,目前僅有少數半職業和業余書班,如靈寶西閻周建西班、朱陽鄉吉懷友班,陜縣張茅王小丑班,和王治才家庭班、趙邦性家庭班等仍堅持活動。

“文化大革命”期間,鑼鼓書活動停止。1978年后,三門峽、陜縣文化館等組織恢復專業書班巡回各地演出,所唱曲目基本是傳統段子;零散藝人自行組合,到鄰近鄉村演唱,以唱“還愿書”為主要形式,有的老藝人又揀起算卦行業。1981年,河南省殘疾人文藝會演,三門峽、靈寶等地藝人參加演出,馮志學、賈雙牛獲優秀演出獎,郭天上、李興發、張當森、趙寶田、趙穩定等獲集體二等獎。有的年輕藝人為改變鑼鼓書曲目普遍短小的局面,學習移植其他曲種的長篇大書,如《楊家將》、《水滸傳》等,力圖在曲目上進行大膽改革。1984年,靈寶藝人周建西將傳統曲目《文正夸桑》(更名為《包公夸桑》)整理發表,并創作了《高價姑娘》等現代曲目。1985年以后,鑼鼓書則日見衰勢,藝術隊伍后繼乏人,目前僅有少數半職業和業余書班,如靈寶西閻周建西班、朱陽鄉吉懷友班,陜縣張茅王小丑班,和王治才家庭班、趙邦性家庭班等仍堅持活動。

附表一

附表二

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

相關信息

精彩展示

沒有記錄!

評論區