- 1、明代廉吏耿九疇的故事

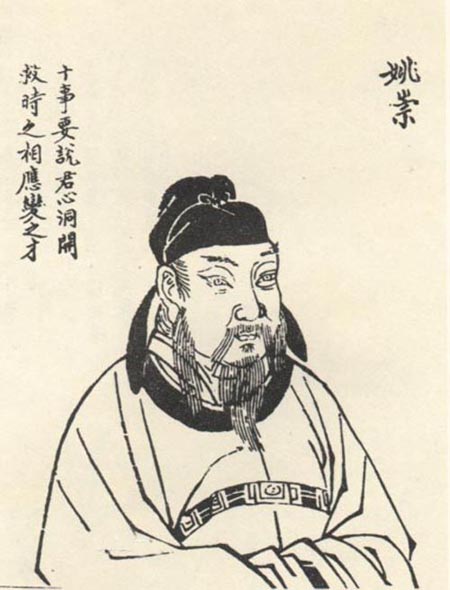

- 2、姚崇辭相侍母

- 3、張彖歸隱

- 4、姚崇難容斜封官

- 5、千古一相姚崇

- 6、“俏佳人”上官婉兒“三招”騙過了武則

- 7、宋之問謁慧能詩平議

- 8、姚崇滅蝗

-

沒有記錄!

- 1、明代廉吏耿九疇的故事

- 2、千古一相姚崇

- 3、盛唐“國務總理”姚崇 算命先生改變命

- 4、姚崇辭相侍母

- 5、張彖歸隱

- 6、姚崇難容斜封官

- 7、“俏佳人”上官婉兒“三招”騙過了武則

- 8、宋之問謁慧能詩平議

姚崇辭相侍母

2013/11/1 17:21:49 點擊數: 【字體:大 中 小】

姚崇擔任宰相之后,兼任夏官(兵部)尚書,輔佐武則天,以天下為己任,巡視邊疆,整頓邊防,加強戰備;巡查蒲州,整修鹽池,恢復食鹽生產,滿足國計民生。此外,他還經常和武則天賦詩唱和,探討詩作文化,成為武周朝后期政壇上一位不可或缺的重臣。

公元704年6月,正當姚崇忠心耿耿、兢兢業業輔佐朝政時,他母親劉氏卻臥病在床。姚崇為了照顧母親,就上書朝廷,請求辭職回家侍奉母親。

姚崇的母親劉氏一生歷盡艱辛,就在兒子姚崇12歲那年,丈夫姚懿殉職于西南邊疆嶲州都督府,撫育兒女長大成人和維持一家人生活的重擔就落在了她的肩上。她含辛茹苦、苦苦支撐,把希望寄托在兩個兒子身上。她的苦心沒有白費,長子姚崇官居宰相,次子姚元景歷官司農丞、宗正少卿,都很有出息。后來姚家定居于洛陽慈惠坊,西南臨近鬧市,北臨洛水,東依運渠,風光格外秀麗。姚崇政事完畢,晨昏問安,母親也算是苦盡甘來,心中十分滿意。

從公元701年至公元703年兩年期間,姚崇一直忙于政務,年邁的母親在洛陽一直難得見兒子一面,心中十分期盼。后來姚崇又多次隨軍北征,討伐突厥,老人家更是提心吊膽、心神不寧,唯恐兒子出事。于是她早晚倚門盼兒歸來,日漸消瘦,終于臥病在床。

公元703年,武則天帶領文武百官回到洛陽,姚崇這才回到家中看望母親。當他看到風燭殘年、白發蒼蒼的母親時,心里十分愧疚,多次向武則天當面陳述,并上書朝廷懇求辭去宰相之職,回家侍奉母親。

姚崇上書道:“臣受陛下厚恩,位至輔臣,即使粉身碎骨,也報答不了皇帝的知遇之恩。然而臣之老母今年已八十有一,日常起居漸失常規,牙齒頭發日益減少。早晚用餐,臣不在不食;起居侍候,臣不在不喜。臣想努力報效朝廷,則老母養育之恩無以報答;臣想回家侍奉老母,則皇上的恩澤無以回報。為此,臣扣心泣血,處于兩難之中,日夜感到不安。陛下皇恩遠播,賢臣滿朝,中外太平,海內升平。懇求圣上憐憫微臣,準許辭去宰相職務,以滿足臣盡孝道的私心,實現早晚侍養老母的愿望。來日方長,如有用臣之時,當肝腦涂地,報答朝廷……”

文武百官對姚崇辭相當然不理解了,因為他們好多人還嫌自己的官小呢!但武則天和姚母同是高齡之人,她看了姚崇的上書后,很同情姚母的處境,也非常理解姚崇。既然朝廷一貫提倡以孝道治天下,那就滿足一個孝子的心愿吧!

公元704年6月7日,女皇下詔同意姚崇辭職回家侍奉老母,但繼續留任相王府長府長史一職,并保留三品待遇。

姚崇謝恩辭朝回到家中,天天侍奉母親,晨昏問禮,飲食朝哺,侍湯奉藥,力盡一個孝子的義務。姚母終于綻開了笑顏,吃得香、睡得著,病情大為減輕,盡享天倫之樂。

然而僅僅過了20天,朝廷卻又征召姚崇入朝。姚崇見到武則天后,再三哭訴,請求繼續留在家中侍奉老母。武則天說:“姚愛卿,朝廷的軍國大事離不開你這個棟梁之臣啊!再說了,你家中不是還有個弟弟嘛,讓他好好侍奉老人家,替你多盡一份孝道吧!希望你以國事為重,上朝理事吧!”

6月28日,武則天重新恢復了他的宰相職位。姚崇只得囑咐弟弟姚元景,好生伺候母親,于是辭別老母又入朝伴君。

姚崇不但是個孝順的兒子,在后輩的眼里,他還是個慈祥的父輩。姚崇的兩個外甥很早就失去父母,成了孤兒,姚崇就把他們接到自己家中,供養他們讀書,并給他們起名任異、任奕,以此表示對待他們像對待自己的孩子姚異、姚奕一樣,只是姓氏不一樣。以后,任異、任奕也都成了國家有用之才。作者:姚學謀【原標題:姚崇辭相侍母】