精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

探訪河南虞城“搓背村”的幸福生活

2012/8/17 11:35:47 點擊數: 【字體:大 中 小】

核心提示

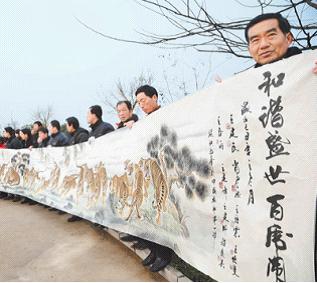

昔日,虞城縣大楊集鎮謝店村因地勢較洼,一直流傳著“十年九澇水汪汪,有女不嫁謝店郎”的戲語。如今,謝店村的男人們伸直了腰桿,因為他們有了一個掙錢的手藝——搓背。他們靠著這個手藝走南闖北,有人當上了老板,有人娶了大學生做媳婦。那個讓人心酸的戲語早已成為歷史,現在謝店村的搓背行業成了大楊集鎮的支柱產業,成了聞名全國的“搓背村”。

從“二流子”到“搓背師爺”

李友良是“搓背村”的“搓背師爺”,已于2005年去世。他從“二流子”到“搓背師爺”,走過了一段艱辛的人生道路。

從小靠討飯糊口的李友良不想餓死在家里,14歲那年逃到安徽省亳州市,沿街乞討成了一個叫花子。當時天冷,每到晚上,李友良就跑到洗澡堂里過夜。那時候,他看到搓背一次掙兩角錢,除交給老板的還能剩下幾分錢,也夠買幾個饅頭。他知道這是一個不錯的手藝,比乞討強上百倍,于是開始偷偷學搓背。沒多久,李友良就學會了搓背的全套活兒。 不過,李友良回家從來不敢說自己是搓背的,只說在外做生意。新中國成立后,打土豪分田地,李友良回到了家鄉。作為剝削階級的腐朽玩意兒,搓背這個行當一度中斷。

直到上世紀80年代,市場經濟漸漸萌動,城里的洗澡堂開始出現搓背工。這個時候,李友良過得并不如意。想起自己的搓背手藝,他重操舊業。

李友良每次回家,都穿得很體面,出手大方。看到李友良常年在外不務正業,大伙兒都喊他“二流子”。每當有年輕人在街上和他說句話,回到家里都會挨老人們的訓:“你和李友良攪和在一塊,也會成個‘二流子’。”李友良在村里是第一個蓋上瓦房,第一個騎上自行車,第一個戴上手表的人。他創造的幾個第一,開始讓大伙兒刮目相看。終于,幾個人找到李友良,讓他傳授致富經驗,并保證不跟其他人說。李友良就偷偷告訴他們,自己出去搓背了。幾個人瞪起眼睛,表示不能接受。李友良說:“我是第一個‘吃老鱉’的人,個中滋味我最清楚。”幾個人聽得心動了,咬咬牙下了決心:“走,只要能掙錢就中。”

就這樣,每年農閑時他們一塊出去搓背,回到家就跟別人說做生意去了。再往后,李友良“搓背師爺”的身份漸漸公開。從此,再也沒有人喊他“二流子”了。

搓背搓出的新農村

在謝店村采訪,記者看到一幢幢樓房拔地而起,一輛輛小轎車在村里寬闊的柏油路上奔馳。陪同記者采訪的村干部劉帥旗說:“謝店村有80%%的農戶住上了樓房,全村有家庭轎車30多輛。這個新農村,是靠搓背搓出來的。”

后來,找李友良拜師的人越來越多,他就廣收門徒,在村里辦了個學習班,把自己的絕活全傳授給大家。緊扎馬步,胸不頹,腰不塌,兩唇緊閉,目光炯炯。手里拿著毛巾,兩臂發力,進行地毯式推掃。一送一回,一翻一轉,手法變換有致。

謝店村有100多人得到了李友良的“真傳”。慢慢地,村里出去搓背的人越來越多,有的是弟兄,有的是父子,還有的一家人全出去搓背。大伙兒的觀念開始轉變,接受了這在外人看來“不體面”的事。村里一些女人的思想也逐漸開放,洗浴中心有男部和女部,丈夫在男部,妻子就在女部,兩人年收入在2萬元以上。

搓背行業主要是在澡堂內為顧客搓背、***、上浴鹽、修腳等。大城市一年四季澡堂內都有搓背工,小城市搓背服務多集中在秋、冬兩季。顧客可選擇單項或多項服務,搓背、***、上浴鹽、修腳全套服務下來需1個小時。隨著社會的不斷發展,搓背工越來越受歡迎。在洗浴行業,如果有業務熟練的搓背工會招攬很多生意。

到了1995年,搓背行業在當地開始興起,并輻射到周邊多個鄉鎮。一些早期從事搓背行業的人由于干這一行業時間較長,掌握了較多的搓背工供求信息,一些人開始做中介服務,專門為搓背工介紹澡堂,并從中收取中介費。還有的帶領幾十個搓背工承包幾家澡堂,領頭者不再為別人搓背,而是做搓背工的管理工作并從中提取費用。至2006年年底,該村在外從事澡堂承包的不下40人,其中20多人年收入在100萬元以上。

昔日,虞城縣大楊集鎮謝店村因地勢較洼,一直流傳著“十年九澇水汪汪,有女不嫁謝店郎”的戲語。如今,謝店村的男人們伸直了腰桿,因為他們有了一個掙錢的手藝——搓背。他們靠著這個手藝走南闖北,有人當上了老板,有人娶了大學生做媳婦。那個讓人心酸的戲語早已成為歷史,現在謝店村的搓背行業成了大楊集鎮的支柱產業,成了聞名全國的“搓背村”。

從“二流子”到“搓背師爺”

李友良是“搓背村”的“搓背師爺”,已于2005年去世。他從“二流子”到“搓背師爺”,走過了一段艱辛的人生道路。

從小靠討飯糊口的李友良不想餓死在家里,14歲那年逃到安徽省亳州市,沿街乞討成了一個叫花子。當時天冷,每到晚上,李友良就跑到洗澡堂里過夜。那時候,他看到搓背一次掙兩角錢,除交給老板的還能剩下幾分錢,也夠買幾個饅頭。他知道這是一個不錯的手藝,比乞討強上百倍,于是開始偷偷學搓背。沒多久,李友良就學會了搓背的全套活兒。 不過,李友良回家從來不敢說自己是搓背的,只說在外做生意。新中國成立后,打土豪分田地,李友良回到了家鄉。作為剝削階級的腐朽玩意兒,搓背這個行當一度中斷。

直到上世紀80年代,市場經濟漸漸萌動,城里的洗澡堂開始出現搓背工。這個時候,李友良過得并不如意。想起自己的搓背手藝,他重操舊業。

李友良每次回家,都穿得很體面,出手大方。看到李友良常年在外不務正業,大伙兒都喊他“二流子”。每當有年輕人在街上和他說句話,回到家里都會挨老人們的訓:“你和李友良攪和在一塊,也會成個‘二流子’。”李友良在村里是第一個蓋上瓦房,第一個騎上自行車,第一個戴上手表的人。他創造的幾個第一,開始讓大伙兒刮目相看。終于,幾個人找到李友良,讓他傳授致富經驗,并保證不跟其他人說。李友良就偷偷告訴他們,自己出去搓背了。幾個人瞪起眼睛,表示不能接受。李友良說:“我是第一個‘吃老鱉’的人,個中滋味我最清楚。”幾個人聽得心動了,咬咬牙下了決心:“走,只要能掙錢就中。”

就這樣,每年農閑時他們一塊出去搓背,回到家就跟別人說做生意去了。再往后,李友良“搓背師爺”的身份漸漸公開。從此,再也沒有人喊他“二流子”了。

搓背搓出的新農村

在謝店村采訪,記者看到一幢幢樓房拔地而起,一輛輛小轎車在村里寬闊的柏油路上奔馳。陪同記者采訪的村干部劉帥旗說:“謝店村有80%%的農戶住上了樓房,全村有家庭轎車30多輛。這個新農村,是靠搓背搓出來的。”

后來,找李友良拜師的人越來越多,他就廣收門徒,在村里辦了個學習班,把自己的絕活全傳授給大家。緊扎馬步,胸不頹,腰不塌,兩唇緊閉,目光炯炯。手里拿著毛巾,兩臂發力,進行地毯式推掃。一送一回,一翻一轉,手法變換有致。

謝店村有100多人得到了李友良的“真傳”。慢慢地,村里出去搓背的人越來越多,有的是弟兄,有的是父子,還有的一家人全出去搓背。大伙兒的觀念開始轉變,接受了這在外人看來“不體面”的事。村里一些女人的思想也逐漸開放,洗浴中心有男部和女部,丈夫在男部,妻子就在女部,兩人年收入在2萬元以上。

搓背行業主要是在澡堂內為顧客搓背、***、上浴鹽、修腳等。大城市一年四季澡堂內都有搓背工,小城市搓背服務多集中在秋、冬兩季。顧客可選擇單項或多項服務,搓背、***、上浴鹽、修腳全套服務下來需1個小時。隨著社會的不斷發展,搓背工越來越受歡迎。在洗浴行業,如果有業務熟練的搓背工會招攬很多生意。

到了1995年,搓背行業在當地開始興起,并輻射到周邊多個鄉鎮。一些早期從事搓背行業的人由于干這一行業時間較長,掌握了較多的搓背工供求信息,一些人開始做中介服務,專門為搓背工介紹澡堂,并從中收取中介費。還有的帶領幾十個搓背工承包幾家澡堂,領頭者不再為別人搓背,而是做搓背工的管理工作并從中提取費用。至2006年年底,該村在外從事澡堂承包的不下40人,其中20多人年收入在100萬元以上。

責任編輯:佚名文章來源:本站原創

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度