精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

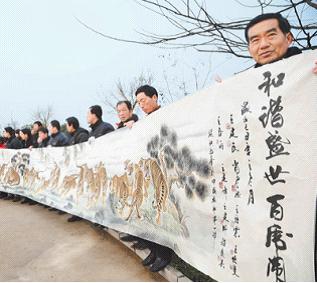

走近河南夏邑縣火店鄉—“中國民間文化藝術之鄉”(3)

2012/8/29 17:06:13 點擊數: 【字體:大 中 小】

排須、旗穗等小 工藝加工遍地開花

有人曾經統計,在浙江義烏小商品城內,火店的排須和旗穗的銷量占到了百分之七十還要多。“也就是說,火店人生產加工的排須和旗穗也將占全國的百分之七十。”丁學明說,在浙江義烏小商品城銷售排須和旗穗的大都是火店人,全國其他地方生產這種東西的都很少。

李店村村民劉洪坡家里共購置2臺排須生產機器,據他介紹,一臺機器一年如果正常生產的話可以盈利3萬元左右。

“我在我們村還數不著,有五六臺機器的就有40多家。”劉洪坡說,要不是金融危機給鬧的,他今年還要上兩臺機器。

在農家小院,在大街小巷,在房前屋后,在坑邊路沿,你都會看到三三兩兩的老人圍在一起給加工好的工藝品上排須和旗穗。

“又不累,一天還能掙個10多塊錢,夠零花的了。”李店村70歲的劉巧真老太太說,她一天能上八九把排須和旗穗,一把還能賺兩塊錢。“孫了都大了,不需要照看了,閑著也沒事,還能解悶。”

排須和旗穗的用途很廣泛,宮燈要用,中國結上要用,一些需要修飾的傳統工藝品上也要用。“一個產業的發展帶動另一個產業的發展,這是我們鄉傳統產業呈現出的一個新的特點,以前的10多個傳統工藝,到現在已發展了幾十個相關產業。”丁學明說,下一步將會帶動更多的產業,如運輸業、餐飲業等。“目前,我們鄉已有4家物流中心,主要負責產品的外運銷售。”

除此以外,在火店鄉從事民間小工藝品加工的還有1000多家。比如,塑料燈籠、玩具、十字繡、電腦刺繡等。

“民間工藝在火店鄉目前流傳的有30多種,僅上規模的就達10多種,下一步我將所有傳統工藝集中在一塊,建立傳統工業園區,統一規劃、統一加工、統一銷售,把傳統工藝做優做強。”丁學明說。

生產原料供不應求

無論是生產中國結還是排須、旗穗都離不開丙倫絲。“以前我們這里沒有丙倫絲,都是從南方進,成本還高。”李店村村民徐全民家里有三條生產排須的生產線,他告訴記者,自從東方化纖廠和超發化纖廠投產后,他購買原料的壓力稍稍有些緩解,“以前全部是從外地進貨,價格還貴,還不及時。”

“2000年的時候,火店鄉需要的絲線原料都是從浙江、江蘇購買,一個月需要50噸丙綸絲、20噸滌綸絲。”當時46歲的火店人劉須良看到了商機,決心在當在建自己的丙倫絲廠。不到半年時間,他投資1500多萬元的東方化纖廠建成投產。

“當時火店鄉一個月也就是需要50多噸丙倫絲,我這個廠基本上還能供應得上。”劉須良說,可不到兩年時間,火店鄉的工藝品加工企業如雨后春筍,數量越來越大,相應丙倫絲的需求量也就越來越大。

“即使后來的超發化纖廠的建成投產,仍然不能滿足當地市場需求。主要原因是加工戶越來越多,需求量大了。”

據介紹,現在東方化纖廠和超發化纖廠生產的丙倫絲只能滿足當地加工企業百分之三十的需求,每年還要從浙江等地進2000多噸丙綸絲和1000噸滌綸絲。

“特別是滌綸絲,直到現在我們這兒還是空白。”劉須良說,“投資一個生產滌綸絲的廠要好幾千萬,當地人沒有誰有那么多的資金。” (本文圖片由郭輝 攝)(原標題:走近“中國民間文化藝術之鄉”——夏邑縣火店鄉)

來源:商丘新聞網—商丘日報 記者 劉向宇 2009.6.17

責任編輯:佚名文章來源:本站原創

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度