精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、鈞瓷常見的燒制方式

- 2、楊俊峰談鈞瓷的創新

- 3、大宋鈞瓷

- 4、鈞瓷為什么能名列五大名瓷之首

- 5、許昌:最美莫過“鈞瓷風”

- 6、宋代鈞瓷與元代鈞瓷的主要區別

- 7、鈞瓷創作應走藝術之路——訪臺灣陶瓷協

- 8、鈞瓷發展的的沉浮

鈞瓷第一人劉富安書寫的鈞瓷30年

2014/12/24 8:50:41 點擊數: 【字體:大 中 小】

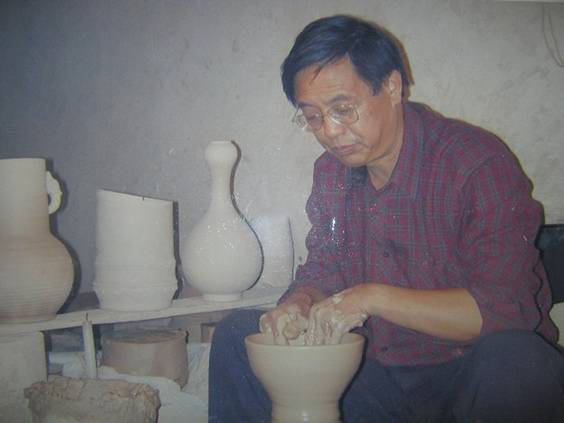

鈞瓷始于唐,盛于宋,傳承至今,幾度起落,建國后在周恩來總理的直接關懷下全面恢復生產,劉富安正是在這一年代成長起來的大師之一。在那個質樸的年代,藝術創作就是劉富安鈞瓷生命的全部,在這樣一種特殊的時代氛圍下,他開創了鈞瓷的多個第一,劉富安之于鈞瓷,也可以說是幾百年才得一遇的知己,注定要在歷史的積累上做一個質的飛躍,創造鈞瓷新的歷史紀錄,劉富安老師的作品可以說代表了70-90年代的時代特色,放諸于鈞瓷歷史來說,它是這個時代的經典代表,構成了新一段鈞瓷史。

1、純藝術精神,未市場化的時代表達同為第一批中國工藝美術大師的晉佩章曾這樣贊嘆過劉富安大師的作品:先生的釉色不花、不雜、不飄、不俗,如謙謙君子,沉靜大氣,大方莊重,簡單之中包含著豐富。晉老的贊賞,切中了70-90年代這個新中國過渡期的典型特點,在整個時代追求純粹的文化發展時,劉富安老師將這種執著的追求賦予了鈞瓷,潛下心,從歷史文化、人文表達、內心體現、時代創新等多方面進行鈞瓷的創燒,在劉富安的作品中,完全是一種藝術上的追求,而與功利無關,這也恰恰成就了劉富安的作品,不慕俗華,不流于泛泛,而只專注于文化與自我的表達,而這恰恰又是一種藝術之所以能登峰造極的關鍵因素,因此劉富安留世的400件作品,才更具價值,為當代人所追捧。2、 承古而創新,使鈞瓷器型第一次突破300種歷史上,鈞瓷的造型一直停留在200余種,清朝基本上是在延續傳統,仿制而未有創新,劉富安老師將器型規模發展壯大,很多造型都融入了自己獨特的思維創想,體現著時代的特色,如果說傳統的造型,莊重整肅,具帝王之氣,以副人的氣勢奪人眼目,而劉富安的作品就將這種氣勢平緩,莊重而不失溫和,有如一位謙厚的君子,氣質更為內斂,略去了一絲霸氣,增添了一種親和,仿佛一位飽學的儒雅之士,不以波瀾不驚淡定從容之勢體現著時代的安然氣質。鈞瓷的造型第一次不再以帝王一人的氣質為準,而由創作者自己表達,這亦是鈞瓷造型豐富,走向個性化的一個標志。

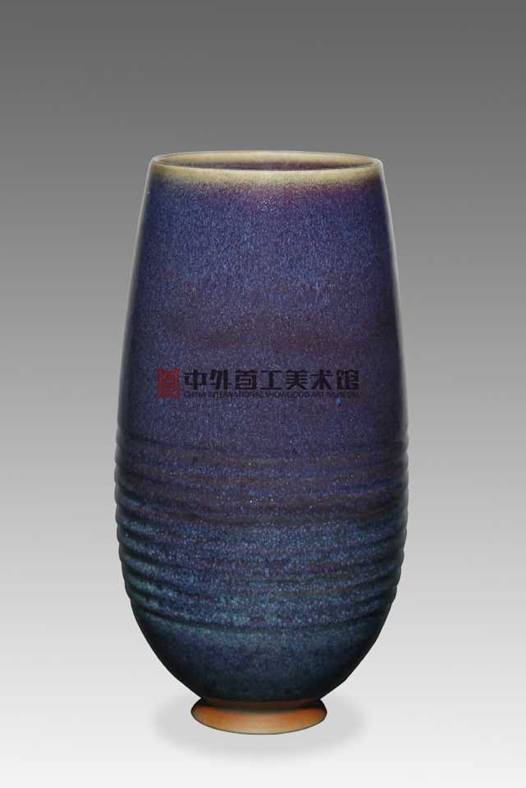

圖2:劉富安鈞瓷作品“萊菔尊·暮靄秋潭”,被著錄“大紅袍”, 其器型古樸端莊,線條簡潔流暢。釉質豐潤細膩。釉色以深淺不等的藍色為基調,藍中泛紫,遍布細密的魚子紋,深沉華美,具有“晚靄微茫潭影靜”的意境之美,渾然天成,如詩如畫。3、 獨特新中國文人氣質劉富老師可以說是出身學院派,師從著名鈞瓷藝人盧廣東。曾在中國工藝美術學校經過系統嚴謹的學習,而做為鈞瓷學院派的第一批學員,劉富安老師的作品自然而然的融入了新中國時期的文人氣質,并將這種氣質發揚到極至。以至于令鈞瓷結束了幾百年的仿古,而走入了時代的創新。專注、奮進、積極、新中國發展之初的壯志雄心,厚積薄發、民族大團結之下的安定樂足,一一體現在劉富安的作品當中,又因其曾受到曾好的學院教育,因此劉富安在作品上表達更趨向于一種文人語言,精準,精確,精粹的表達70-90年代的時代心聲。

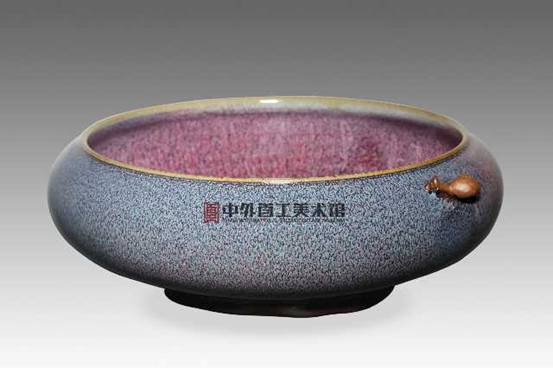

圖3:劉富安鈞瓷作品“蝸牛洗·永攀高峰”,被著錄大紅袍畫冊,蝸牛洗為劉富安大師創新造型,手拉坯成型,線條飽滿流暢。外壁堆塑一上爬的蝸牛,自然生動,栩栩如生,有“風雨無阻,永攀高峰”之意。釉質溫潤細膩。釉色豐富,由深淺不等的藍、紫色煅燒熔融流動,釉色與紋路相交出奇,形成珍貴的兔絲簍,如叢生的兔毫,有很強的動感和立體感,把釉面裝點得分外生動美麗,兔絲簍如此細密均勻分布,非常少見。給人渾潤古雅,靈韻明快的美感,把鈞釉特有的自然美、藝術美和崇高的理想美融為一體,別具新意。4、 以鈞瓷體自然,蝸牛系列的成功塑造鈞瓷在人文藝術上的表達,由神秘而至玄學,講究天地人的合一。傳統鈞瓷的造型簡練整肅,無花無草,無蟲無獸,劉富安大師在傳承古人的基礎上,融入了自己的奇思妙想,體現了一種時代的情趣與地域的特色,劉富安大師身居河南禹洲古鎮,背依大周山,雨后多有蝸牛,劉富安大師閑步之余見到它們伏于石板路或翠葉上而觸動靈感,繼而創造了蝸牛系列作品,取其拙以勤補奮進不息的精神,這一只小小蝸牛的造型,大大的延伸了鈞瓷的審美,將鈞瓷未曾出現過的具象表達引入其中,使鈞瓷除了神思之外,添了一份自然情趣,而這份自然之趣又被賦予人文精神,令鈞瓷的審美千回百轉,越發的醇厚醉人。

責任編輯:C009文章來源:青島新聞網(2011-09-16)

下一條:河南省工藝美術大師苗峰偉側記上一條:宋代鈞瓷的藝術特點

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區