精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

濮陽大弦戲:“大地琴弦”命運多舛

2014/7/25 14:20:15 點擊數: 【字體:大 中 小】

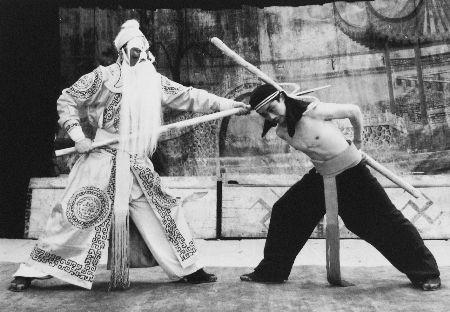

大弦戲劇團下鄉演出后臺照(翻拍)

大弦戲劇團下鄉演出場景(翻拍)

據大弦戲申報國家級非遺資料記載,自唐代始,朝代衰亡時總會有宮廷樂師走出高墻,將唐宋大曲一步步帶到民間,并逐步向民間戲曲轉型。宋時,大弦戲已初步定型。“據說有文人雅士為大弦戲填詞,許多宋詞都是當時的戲詞。”濮陽大弦戲古曲牌傳承人戴建平說。

元代時,大量胡樂的進入,給中原戲曲注入了新的活力。大弦戲演唱大曲所使用竹笛、三弦、笙三件主奏樂器略顯單調,受外來樂器嗩吶啟發,當時制作錫笛代替竹笛,加強了曲牌表現力,同時還吸收了元雜劇的大量曲牌,如“混江龍”、“山坡羊”、“叨叨令”等。

到了明代,大弦戲又吸收了青陽腔、羅羅腔、溝溝腔、石牌腔、昆山腔和俗曲小令等聲腔,形成了7大聲腔380多支曲牌(至今仍存190余支古曲牌),十分鼎盛。

有記載的最早大弦戲班名叫“公興班”,相傳為唐玄宗欽封樂師子孫所創,被視為正宗。“公興班”先后在我省濮陽、開封、漯河和山東菏澤等地游藝,最后落腳在濮陽縣。

抗戰和解放戰爭時期,“公興班”歸冀魯豫軍區管轄,更名為冀魯豫軍區大弦戲劇團,配合革命宣傳工作,涌現出郭富源烈士等多名英烈。解放后,該團歸屬平原省,更名為“新新劇社”。1955年,留歸濮陽縣,更名為“濮陽縣大弦戲劇團”。它和滑縣大弦戲劇團,成為大弦戲至今僅存的兩個團。

從唐宋大曲到現在的大弦戲,經歷了一個為求生存不斷俗化的過程。現在的大弦戲,除了古色古香的唐宋大曲外,更有器樂凌厲的打戲、駭人的特技及村俗表演。因此,這個曾被譽為“大地的琴弦”的劇種,有著風格迥異的兩面,它細膩到極致也粗狂到極致,細起來像毛毛細雨,粗起來如同山崩地裂。

武戲火爆曾用真刀真槍

濮陽地處黃河故道,沙堿河坡響馬出沒,自古民風剽悍。一馬平川的河灘里,戲臺一扎,鑼鼓家伙響遏行云,遠近鄉民循聲而至,很快臺下擠挨不動了。臺上,《三岔口》、《兩郎山》、《群英會》、《鬧天宮》等武戲火爆已極,弦子嗩吶嗚哇鳴奏,三兩武生一溜筋斗翻動,扎大靠武將閃亮亮相,一個凌空劈叉,一聲高亢叫板,老有勁了。

大弦戲的武打戲是其突出特色。表演身段,是以武術中的大洪拳和梅花拳為基架,稍加潤色,粗獷潑辣,強調力量感,以“力拔山兮”形容一點兒不為過。它的武打戲,曾長期使用真刀真槍,驚險火爆,這是民間武術被結合進戲曲表演后未完全舞蹈化的特點。“經過上世紀50年代的戲改,現在的大弦戲不用真刀真槍,但武打套路還是繼承傳統,基本未被其他劇種舞蹈化武打改變,尤其在拳術和器械套路上,依然十分接近武術,具有古樸氣息。”河南省藝術研究院專家楊揚、葛磊在《調查報告》中講。

“力拔山兮”的表演,一踢腿,花臉、武生、武旦皆可過頂。武生、武旦出場,多大蹦大跳,善用旋風腳,可連旋數十個。表現行軍打仗,演員常用推圈跨步,勢如推山。大弦戲的武打戲,對演員武功要求很高:“卸裝后的演員,看起來松松垮垮,一旦登臺,赤膊露臂,肌肉凸起,筋骨迸響,喊一聲能聽幾里,跺一腳震天動地,旋風腳聲如鞭炮。”戴建平道。

值得一提的是,大弦戲還有十幾種特技表演,如“雙頭人”、“打五把彩”、“削柳椽”等,真實恐怖。

“打五把彩”是傳統劇目《胡羅鍋搶親》中的專用特技,共五種,即刀戳穿腹、菜刀砍頭、剪刺雙眼、抓鉤穿鼻、大鍘劈臂,寒光閃閃,滿臺血人,兒童哭叫連天,成人膽寒心驚。

若要揭秘,它的真相是這樣的。比如刀戳穿腹用的是單刀,只有刀尖和刀柄,中間連一弧形半圓鋼絲。開打時,行兇者用刀猛一戳,乘勢將真刀扔進幕內,受刑者隨即將道具卡在身上,接著受刑者抓住腰部露著的刀柄上下晃動,后面刀尖(預先涂彩)亦隨之晃動。

大弦戲傳統劇目有500多部,現在能演出的不足百部,大多是朝代忠奸、打惡除霸、歷史故事戲。大弦戲藝人中流傳著“唐三千、宋八百、唱不完的三列國”的說法。劇目來源主要有三方面,一是根據朝代忠奸故事及歷史小說、志書改編,如《西歧》、《薛剛打朝》等;二是宋元雜劇傳奇,如《何良會》、《連環記》、《白兔記》等,劇目中保留著宋元雜劇傳奇原文,如《何良會》中諸葛亮誦讀《銅雀臺賦》全文,《連環記》中“小宴”一折、《金印記》中的“封相”都是照原詞演唱;另外還有少數根據民間故事、民間生活改編的劇目。

大弦戲臉譜,以紅臉、花臉最負盛名,用色簡單,譜形鮮明夸張,強調與人物的社會地位及性格吻合。如李逵、程咬金,往往赤膊光背,鬃發倒豎,以示其勇。秦瓊以羅帽皂衣為裝,皂衣顯其身軀魁梧,并顯示其落魄時地位的低下。

歷代演員唱紅黃河兩岸

千年風雨歷程,使濮陽大弦戲走遍了晉冀魯豫諸省,唱紅了黃河兩岸,涌現出一批又一批演員。

黨復修是著名紅臉,他嗓音高亢洪亮,音域寬闊,任曲調高下流轉,無偷韻離轍,他曾應聘在三個班社掛牌,只要他的鞋掛上舞臺,戲班就能開出全價,他的粉絲往往跟臺數十里觀看。1960年,文化部灌制了他的《華容道》、《下南唐》唱片,他因此被田漢譽為“活關公”。原河南省文化局局長馮紀漢曾對他講:“老黨,有你在,大弦戲就有希望。”他會戲300多本,育桃李數百人,均有所長,當地有諺語稱:“黨家弟子——無瞎包。”

黨復修的弟子名凈(花臉)李進田常說:“氣不沖,眼不睜,演啥角都是松。”“演戲沒神,不像真人。”他一句頂簾叫板,能聽幾里。他在《牛皋下書》中演牛皋,把牛皋粗中有細和威懾群雄的性格,表現得淋漓盡致。

郭福源是上世紀三四十年代的演員,藝名小羅生,中共地下黨員,他扮相威武,口白清楚有虎音,有一身硬功夫,飛腳連打五十下腳腳帶響,鋼鞭飛叉令人眼花繚亂。舞臺上虎撲一縱,下可行人。其特技“雙頭人”、“削柳椽”為人稱譽。在臺上,他氣運足后,踏哪塊臺板哪塊就斷,故請他唱戲的主家常常預先請求他腳下留情。越調名角申鳳梅和他同臺演出時,曾高度評價他演的張飛。他為黨做了很多事情,1946年因叛徒告密,被殺害。

濮陽大弦戲當代名演員也有多人,著名武旦張桂蓮,藝名猴子妮,她行腔婉轉嘹亮,聞名黃河兩岸。武生杜恩榮,藝名金牙生。花臉竇改法,藝名麻花臉。官丑張登森,武生王德明等都是一時好角。另外還有二紅臉(馬上紅臉,演英雄豪俠)楊進海、小旦王香朵、紅生姚繼春等人。

藝術斷層現狀可憂可嘆

2004年7月,楊揚、葛磊在《關于大弦戲生存狀況的調查報告》中寫道:“自上世紀90年代以來,濮陽大弦戲演出市場逐年萎縮,大弦戲作為一個稀有的、具有歷史研究價值和獨特藝術價值的劇種,隨時都有可能滅絕。”

2010年5月,記者在濮陽縣采訪時,發現團里無一間辦公室,排戲要租賃場地,想拍團址都找不到地方,團里服裝道具、舞臺設備陳舊,已20多年未更換,這些,都導致演出質量受到影響,削弱了市場競爭力。

團里人員結構極不合理,迫于生活壓力,數十名演員改行。在職職工中,40歲以上能演出的有5人,40歲以下只剩3人。劇團演出要靠臨時演員,但1992年后,人事部門未給劇團一個指標,臨時演員轉正無望,流失多人。“1991年,濮陽縣大弦戲劇團在安陽文藝學校定向培養了27人,現只剩下6人,我的8個弟子中已有3個出走。”戴建平道,藝術傳承已面臨斷層。

“藝術生產上,現在常演劇目只有20來部。1999年前,團里每年都排新戲,欠下外債5萬多元。1999年后,再沒排過新戲。”《關于大弦戲生存狀況的調查報告》中寫道。

記者在劇團采訪時,大家反映演一場戲才500元,一年演出時間只有5個月,一年演300多場,也就15萬元左右。其中30%留在團里作經費,15%交給演出地的演出公司,剩下的55%才是團里演員的工資,每人年收入不到2000元。有的一家幾口都在劇團,生活更清苦。為維持生活,劇團演出回來,有的演員第二天就到街上賣起了燒餅。

即便如此,大弦戲劇團畢竟是個有革命光榮傳統的藝術團體,他們仍在頑強堅持。演出紀律鮮明,仍用較高的藝術標準要求自己。劇團的老演員為了使這門藝術能夠留傳,想方設法讓自家孩子留在舞臺上。年過七十的老演員王景恩退休時對兒子兒媳說:只要你們倆能在劇團安心演出,孫子吃飯、上學我全管,如果你們調出劇團,我啥都不管。

這個劇團,在豫北廣大農村仍具有較大影響,雖然每場演出收入很低,但在當地縣級劇團中,仍是最受歡迎者。它高雅有大曲,噱頭有武術絕技。已活了上千年的一個戲曲,我們不該坐視它的消亡。

責任編輯:C009文章來源:大河網-大河報(2010-07-26)

下一條:豫劇豫西調早年男旦上一條:濮陽與大弦戲不得不說的故事

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區