-

沒有記錄!

勵志兒歌:打發哥哥上學堂

2013/7/18 16:49:26 點擊數: 【字體:大 中 小】

前段時間,市教育局直屬第四小學開展了“詩香校園”活動, 記者前去參觀時,發現小學生們都在創作自由體詩。在談及傳統兒歌對兒童詩歌的影響時,記者建議要讓學生從民間兒歌中汲取營養,被這所學校所采納。

實際上,豫西民間兒歌形象、生動,要比周杰倫的歌曲更接近兒童生活,一首首古老的豫西兒歌,在相當長的歷史時期內,伴唱在祖母的紡車前,蕩漾在母親的愛意中,呢喃在小兒的睡夢里。如今50歲以上的洛陽人,幼時都唱過“月婆婆,明光光,開開后門洗衣裳,洗哩凈,槌得光,打發哥哥上學堂,紅旗插在咱門上”這類兒歌。

在兒歌當中,勵志兒歌占有一定比例,但整個洛陽地區的版本并不一樣。偃師一帶這樣傳唱:“月婆婆,明光光,開開后門洗衣裳。洗哩凈,槌得光,打發哥哥上學堂,紅旗插在咱門上,你看排場不排場!” 而在其他縣區,這首歌還要復雜一些,文字上也有變動,全文是“月奶奶,明光光,開開后門洗衣裳,洗得凈,漿得光,打發哥哥上學堂;讀四書,念文章,開科進京下考場,名字題到金榜上,鳴鑼開道回家鄉,紅旗插在咱門上,你看排場不排場!”

偃師一帶傳唱的這首兒歌,簡潔而明快,入題便教育小孩要羨慕讀書人,但沒有描寫“哥哥”在學堂讀書的情形,而是直接寫“哥哥”科舉得中、捷報送到、紅旗插門這樣的“排場”場面,入題快,節奏快,顯得快意而利落。

而在其他地區傳唱的這首兒歌,則更形象生動,如“哥哥上學堂,讀四書,念文章,開科進京下考場,名字題到金榜上,鳴鑼開道回家鄉”等具體場景,具象、生動,有遞進、有結果,非常好。

這首兒歌在豫西地區共有3個版本,最后一個版本是“月亮月,明晃晃,開開后門洗衣裳,洗哩凈,捶得光,打發哥哥上學堂,紅旗別到咱門上,你看排場不排場!” 這一首兒歌提到插紅旗時,用了一個“別”字,作動詞用。“別”這個動作要比“插”的動作快,“插”紅旗比較鄭重,要把旗桿插正了才好。而“別”紅旗,旗桿往往是傾斜的。一“別”就走,動作利落,表現了送紅旗的人匆匆而來,“別”了旗就離開的那種高興勁兒。同時說明得到紅旗的考生不止一人,他匆匆別了一桿紅旗后,還要趕往另一家再“別”紅旗,教育成果大豐收,連送紅旗的人都高興。

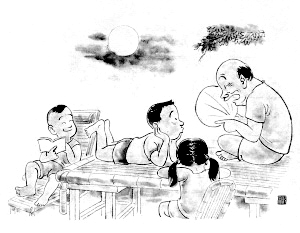

真是頗有意趣!這說明農民雖然沒有多少文化,但世世代代都把讀書受教育看得很重,這種對兒童的正面教育,不是采用枯燥嚴厲的教訓方式,而是在夏日的晚上,由爺爺奶奶、父親母親,指點著明晃晃的月亮,輕松愉快地教幼兒歌唱,甚至不用唱,只是背誦,你一句,我一句,幼兒在喃喃學語中,就懂得長大了要像哥哥那樣,穿上洗得干干凈凈的衣裳,背上小小的書包去上學,去讀書,將來考個好成績,讓紅旗插門上,為門第添彩,為父母爭光。

從“讀四書,念文章,開科進京下考場,名字題到金榜上,鳴鑼開道回家鄉”這幾句來看,這首兒歌起碼在科舉時代已經產生了,雖然里面有“讀書做官”和“光耀門庭”的舊思想,但教子上進卻也無可厚非,是一首好兒歌。

在古代,這首兒歌主要是唱給男孩子的,對于小閨女,父母并不指望她讀書做官,而是希望她知禮節,這方面也有專門的兒歌:“日頭出來照西墻,西墻下面有陰涼,老娘叫聲親閨女,娘有話兒給你講。在家學會做針線,妯娌之間使剛強。在家不學針線活,嫁到婆家受窩囊。一學扎花描牡丹,二學裁剪做衣裳。三學紡花和織布,四學茶飯下廚房。五學勤儉過日月,六學耕田養蠶桑。七學孟光賢良妻,八學孟母教有方。九學人情知禮數,十學禮儀要端莊。一二三四都學會,十之八九不會忘。受用一生人夸贊,先夸閨女后夸娘!”

這首兒歌,不獨豫西地區有,外地也有,雖然版本不同,但內容都是教育女孩子自小養成勤勞、本分、有禮貌的品性,尤其要掌握女子的生存技能,這樣到了婆家,才能上得廳堂、下得廚房,田里家里樣樣活計都拿得下來,不但不會受到婆家的嫌棄,還會得到贊揚。其中德育課、勞動課都有了,活脫脫一套女子出嫁前的實習方案,格調非常健康。【原標題:勵志兒歌:打發哥哥上學堂】