精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 3、胡秋萍書法欣賞

- 4、白居易 牡丹 牡丹詩

- 5、讓每個人都有勞動出彩的機會

- 6、焦作市召開勞動模范表彰大會

- 7、他想在南京找找謝安的后人

- 8、黃帝的傳說故事

司馬溫公祠:拜訪千古文人典范

2012/4/18 16:56:36 點擊數: 【字體:大 中 小】

溫公是司馬光的賜號,全稱應該是太師溫國公。

晉南的三月,暖風熏熏,春芽初綻。在一個陽光明媚的日子里,我一個人搭上了去夏縣司馬溫公祠的車。我沒想到這會是一次真正的孤獨之旅,下了車,走進寬闊的祠前大道,從巨大的司馬光廣場,到背負著歷史沉重的杏花碑廳,供奉著各種版本《資治通鑒》的溫公祠正殿,再到禪氣氤氳的余慶禪院,最后徘徊在靜謐的溫公祖塋,我沒有碰見過一個游人。

在無法想象的幽靜中,在古柏森森的祠間道路上,我感到自己漸漸走進了遙遠的北宋,慢慢地靠近了司馬光。

從書生到顯宦

還是先了解一下司馬光到底是怎樣一個人。

司馬光(公元1019—1086年),字君實,號迂叟,北宋陜州夏縣(今山西省夏縣)涑水人,世稱涑水先生,自幼聰明過人,博覽群書、學力超群。宋寶元間中進士,歷仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,元佑元年九月卒于相位,享年68歲,賜太師溫國公,謚文正,元佑三年正月,宋帝以國葬大禮安歸祖塋。生平著有《資治通鑒》、《涑水紀聞》等。

這就是司馬光的一生。太簡單了,盡管用這寥寥百余字也一樣能描述一個名垂青史、彪炳史冊的古人,盡管從中可以大致了解司馬光生前的事跡和死后的哀榮,但少了人生本應有的曲折復雜,少了讓人心動的感情色彩,一個曾經大起大落、轟轟烈烈的人,就這樣蓋棺論定還是顯得太吝嗇。

其實,除去榮耀與恥辱,再復雜的人生,也可以用一兩句話概括殆盡。作為一代史學宗師、一代名相,司馬光的一生做了兩件事,即修史和為官。如果還要再加上什么的話,那就是人人都會經歷的事———做人。司馬光一生,無論修史還是為官,都把做人,做一個堂堂正正、清清白白、光明磊落、實實在在的人,當作座右銘。

“史氣千秋業,溫公萬世宗”。司馬光以文章名世,而最讓后人敬服的就是他的修史,《資治通鑒》不光讓他實現了自己的人生抱負,而且讓他成為繼同宗司馬遷之后的又一位史學宗師,人稱史學“二司馬”。

中國古代知識分子向來奉行“立德,立功,立言”的處世之道。司馬光是個官員,但骨子里是個標準的中國古代文人,從下級官吏做起,一直當到一人之下,萬人之上、權傾朝野的宰相,始終保持著一個文人的本色。從20歲獲進士甲科,到晚年成為高官,一直在孜孜不倦修讀史籍,探古今之變。正是靠著這種精神,司馬光走完了輝煌的一生。

神道碑樓的背后

司馬溫公祠前是一個頗有現代氣息的廣場,中間一座高大的司馬光銅像似在凝視著前方的峨嵋嶺,前面左右兩側分別是司馬光砸缸和司馬光疾書的銅像。

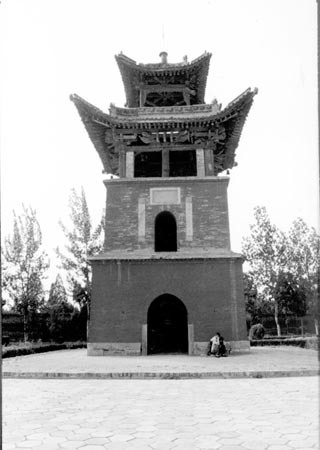

踏上高高的臺階,往西,一座優雅別致的碑樓引起了我的興趣,這就是司馬溫公祠的標志性建筑———神道碑樓。也許是孤陋寡聞,我從來沒見過如此漂亮的碑樓,也從來沒見過如此高大的碑樓。碑樓呈褚紅色,共四層,每層的結構都不一樣,每層都是那么得體大方。遠看,就像一位風度翩翩的古君子。最下層四面都開著拱門,從正面的拱門看,一個巨大的龜趺高昂著頭好像朝人爬來,從側面的拱門看,又像朝外面爬去,如此大,如此生動,讓我竟忘了馱在它背上的那塊著名的“忠清粹德”神道碑。

看完碑樓向東走去,只見祠堂大門高聳,紅墻碧瓦,正門扁額上是啟功先生書寫的“司馬溫公祠”五個大字,字體峻峭清秀,與我想象中司馬溫公形象正好吻合。從側門進入祠內,只覺得異常寧靜,看不見一個游人,令人感到一絲孤獨。翠柏夾道,冬青新綠,殿堂岸然,使祠內的寧靜變成了深邃凝重。往前走,很快,我看見了聞名已久的杏花碑廳。那是一座面闊五間的古代建筑,簡樸而寧靜,叫廳,卻又不似一般的廳那樣四面敞亮,有門有窗,似在守護著什么秘密。廳前兩側的杏樹,正含苞欲放,現出粉紅的花蕾。

著名的杏花碑就立在廳內左側,細看竟支離破碎,一塊塊粘合在一起。碑額上的字是“重立司馬溫公神道碑記”,四塊對接的碑石分明記載著歷史的滄桑,分明記錄著司馬光身后遭遇的不公,分明寫出了北宋期間的政治風云。

來這里之前,我已經讀過了有關這塊碑的各種記載。那里有司馬光作為一代史學大家、一代名相的榮耀,也有司馬光死后的屈辱。司馬光是68歲那年在相位上去世的。司馬光的葬禮可謂國葬。宋哲宗親臨,追封司馬光為溫國公,賜一品禮服,謚“文正”,命侍讀學士蘇軾撰寫碑文,并親自題寫了“忠清粹德之碑”六字碑額。隨即委派欽差大臣督工,發陜、解、蒲、華四州之士卒,征附近各地之巧匠名工,穿土鑿石,歷時兩月,用工兩萬,為司馬光營建了這座墓地。元元年(公元1090年)五月,也就是司馬光逝世同年五月,始將靈柩從京師運回,安葬于此。元佑三年,又在司馬光的墓前豎起了一幢巨大的神道碑,蓋了木結構碑樓。這一切是帝王對人臣的獎掖,也是對司馬光一生的肯定。

然而,政治風云并沒有因為司馬光的故去停下來。政治斗爭的變幻莫測,讓已在九泉之下的司馬光也難逃厄運。他死后不久,由于政敵進讒構陷,司馬光雖未遭發冢、破棺、暴尸之辱,卻被哲宗追回封贈,其碑文盡被其政敵砸毀深埋,惟御額和龜趺幸存。

北宋王朝滅亡了。與南宋王朝對峙的少數民族政權大金王朝開始統治著中國北方。

金皇統九年,縣令王庭直來拜謁塋祠,聞守塋僧人講述往事,不由感慨系之。令人挖殘石,終在龜側一杏樹下得之。至此,神道碑始重見天日。由于碑斷文滅,加上財力所囿,王庭直只能在眾僧及司馬光族人的協助下,將殘石加以整理,以原碑之寬為現碑之高,磨制為大小相等的五塊,以尋訪到的原拓為藍本,篆刻重立之(其中刻原文四石,刻重立碑記一石)。由于那棵杏樹“蟯枝蟠屈,轅映交護,如幄如蓋,春花秋實”,雖畫之巧,不能傳神,故將重立的碑稱為“杏花碑”。這是一塊堪稱國寶的碑刻,也是司馬溫公祠內最具價值的一塊碑刻,該碑“文既宏肆,琳瑯甚音,書法端謹,大存唐晉遺法,文忠第一妙跡也。”

到了明朝嘉靖二年,河東巡鹽御史朱實昌前來拜謁司馬公,又特命人在稷王山選巨石磨制,并親筆書丹,利用原額原趺,依宋碑規制,終于再現原碑浩氣雄風。其螭首之大,龜趺之巨,碑身之雄,為華夏罕有。這就是祠前碑樓里的那塊“忠清粹德之碑”。

一個已經故去的人,如此大起大落,司馬光生前到底經歷了什么?

做官、作文、做人

司馬光是幸運的,他的幸運來自于他本人的節操,來自于他生前的正直不阿,來自于后人對他的景仰。

司馬光從二十歲考中進士,開始做官,但是,真正成為一個政治家,我想應該是嘉六年(1061年)他被提升為起居舍人、同知諫院開始的。諫院是專門批評朝政得失的機構,司馬光擔任諫官五年,以其剛正不阿的性格,從內政外交,到社會道德,對朝廷提出了許多批評和建議。同為一代文豪的王安石的《答司馬諫議書》就是在那時寫給司馬光的。正是因為與王安石的分歧,司馬光辭去了諫官之職,就任龍圖閣直學士。

治平四年(1067年)宋神宗即位。開始革除弊端,改革朝政。經歐陽修推薦,司馬光被擢升為翰林學士兼御史中丞,由于司馬光同王安石之間在改革什么,如何改革方面,產生了分歧與對立,而宋神宗又支持王安石,司馬光終于又一次離開朝廷,被罷了翰林學士等職,于熙寧三年(1070年)到永興軍(今陜西西安)任地方官去了。熙寧四年(1071年)初夏,司馬光又辭去了永興軍公職,改任西京(今河南洛陽)留司御史臺。這是有官無權的名譽差使。從此,司馬光在洛陽“獨樂園”內一住就是15年。這15年,司馬光雖然仍然關心著當朝的政治風云,但既不能參與朝政,也不想參與朝政,而是埋頭于完成自己主編的《資治通鑒》。

現在看來,司馬光一生雖說是經歷不少坎坷,但也不足以讓政敵仇恨到發冢、破棺、暴尸、毀碑的程度。時至今日,司馬光遭人病詬攻訐的只有一點,即反對王安石變法,晚年擔任宰相后徹底廢除新法。這是他政治生涯中最重要的一筆,也是司馬光生前死后榮哀的最主要原因。

我細讀杏花碑文,從蘇軾流暢激昂的文字中仔細品味司馬光。2300多字的碑文中,除了少量贊美文字,多從側面表達人們對司馬光的熱愛和擁戴。一個居廟堂之高的朝廷命官,竟會受到這么多人的熱愛。杏花碑被毀了又立,原因就不言自明了。

司馬光最終成為變法的激烈反對派,并成為反變法派的首領,原因很多,已不是本文所能說得清,但有一點可以肯定,兩個人的主要分歧在于強國還是愛民。

司馬光反對王安石變法,是從其愛民,寬民和重農立場出發,反對新法中的苛民與傷農條款。這也是為什么司馬光死后被那么多的百姓擁戴的主要原因。

司馬光本人是修史的,在史學界的地位幾乎無人能比。歲月流逝,光陰荏苒,他死后,輪到了別人來寫他。他的生前身后怎樣來寫,怎樣來評價,司馬光應該感到放心,有蘇軾的文字,有天下人的景仰,司馬光也會像他的煌煌巨著一樣流芳百世。

景仰高風亮節

作為一個占地百余畝的景點,司馬溫公祠共分五部分,祠前高大的神道碑樓和現代雕塑算一部分,正面的杏花廳和正殿是一部分,右側的余慶禪院落和左側的祖塋自成一體,也各是一部分,新修的涑水書院也是一部分。與其它人文景點不同,司馬溫公祠一開始就把最好的東西拿出來,呈現在游人面前,讓游人沒進祠門,先看到神道碑樓,進去后,不用過山門,經儀門,就能直接領略祠主的事跡風采,在這里,司馬光是個實實在在的人,不是神,用不著跪拜,用不著燒香。望著那一塊塊碑刻,再到正殿里看那上百種版本的《資治通鑒》,已足以讓每個來這里的游人景仰司馬光的高風亮節。

我又走進了祠堂西側的司馬光祖塋。只見其間綠樹森然、阡陌交錯,偌大的墓園中,任由我一個人徜徉,有鳥鳴聲伴我,讓人在肅穆中,感到了一些安慰。沿著石羊石虎橫臥的道路。踏著尚未泛青,若氈一般的草,我在一座座墳塋前停留、默思。在這古冢岌岌、石刻遍布的墓地,我隱隱感到了司馬光的亡靈似乎還在這里徘徊。近千年過去了,作為史學家的司馬光可以安心地駕鶴西去,作為政治家的司馬光卻一直沒能蓋棺論定,有關司馬光的政治地位還將爭論下去。但司馬光的人格、品操毋庸置疑。在往回走的時候,我驚訝地從一通碑刻上看到王安石的名字。這位司馬光生前的政敵,竟會在這里與司馬光相會了。

那是一通王安石為司馬光伯叔父司馬沂書撰的墓表。望著上面工健的筆力,流暢的文辭,讓人不由得驚訝,司馬光原來竟與王安石是世交!回想史書上的記載,即使是司馬光與王安石本人,在沒有變法前,也是好友。當時的所謂“嘉四友”,就有王安石與司馬光。兩人時常相聚交談,以詩唱和,以文會友。他們的交惡,只是政見的不同。同樣為國家,同樣一片忠心,卻不惜損害世誼私交,這是不是從另一個方面表現出了兩位古代賢人的高風亮節。斗轉星移,世事滄桑,不知道兩位大師的亡靈是否已經握手言和。

離開時,站在祠門前,只見峰嶺回環、奔赴成勢。春風吹來,帶來一陣暖意,用不了幾天,這里就會如司馬光之子司馬康所說的那樣“花滿一川紅蕊亂,渠環千頃翠波分”了。我再次仰望矗立的“忠清粹德之碑”碑樓,心里仍在想著近千年前的那場變法,想著兩位大師的爭論。又想到了近年來中國的變革,心中不禁釋然,歷史可能就是在不斷的爭論中發展的,有了前人的這么多鋪墊,社會才有可能更快地發展。因而,作為政治家的司馬光也是值得景仰的。【原標題: 司馬溫公祠:拜訪千古文人典范】

責任編輯:C009文章來源:山西晚報

下一條:儉能養廉:司馬光的智慧 上一條:信陽光山縣召開紀念司馬光誕辰992周年座談會

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度